水道水の「水はむら」手にハケと湧水と田んぼ散歩~羽村駅前の顔

JR青梅線羽村駅に降り立った。青梅線駅前の顔シリーズで取り上げようと、買い求めたい「水」を探した。羽村市の水道水をまるごとペットボトル(500㎖入り)に詰めた「水はむら」だ。駅東口前のコンビニにない。

JR青梅線羽村駅に降り立った。青梅線駅前の顔シリーズで取り上げようと、買い求めたい「水」を探した。羽村市の水道水をまるごとペットボトル(500㎖入り)に詰めた「水はむら」だ。駅東口前のコンビニにない。

3.11東日本大震災‥‥‥歴史学 きょうは3月11日です。2011年の東日本大震災の日から10年がたちました。3.11は私たち歴史に携わるものに大きな教訓を残しました。東北地方でもどこでも石像物を調査

「高尾に道真公の銅像が?」と気になる記事が目にとまりました。それは「タウンニュース・八王子版」に載っていた「菅公さんに合格祈願を」の記事でした。 そこで、その菅公さんに会いに行って来ました。 「御衣(

新型コロナに感染して亡くなった人は世界で1億人を超えた。国内では医療機関の逼迫が続き、自宅療養者の死亡が相次いでいる。2度目の緊急事態宣言発出解除(2月7日)の延期も濃厚な中、市中感染が疑われているウ

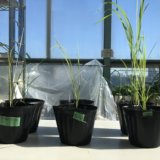

赤米のはなしも長くなってきました。本日はイネの簡単な栽培方法であるバケツ稲について、 『バケツ稲の用土の再利用についての新提案』 『バケツ稲の用土についての実験と考察』 上記の2つについて書きたいと思

今回は、新年に当たりおめでたい七福神めぐりを紹介します。 ◎七福神とは *寿老人-福禄寿から特に長寿を司る役割が分離されたとされている。寿老人は、福禄寿のような特異な姿ではなく、白髪白鬚の老人で、寿命

青梅線牛浜駅は、東約800m先にある米軍横田基地の玄関口であることが知られている。福生市に住んで32年余りになるが、この辺りをいつも素通りしていた。このブログで続けている「駅前の顔」シリーズに向く話題

今回の武蔵国分寺種赤米のはなしは、赤米の生育不良を打開すべく本年2020年9月22日に行われた「国分寺市赤米栽培圃場の土壌分析結果」についてお知らせします。 圃場の場所は国分寺市西元町の塔跡2の南にな

先のブログで、かつて武蔵野市に5万人を収容できる「グリーンパーク野球場」と呼ばれる球場があったことを紹介しました。当時、大人数の観客を球場へ輸送するために鉄道も敷かれていました。その鉄道が、「三鷹駅」

「まいまい」は、「カタツムリ」の事であり、井戸の形がその殻に似ていることから「まいまいず井戸」と呼ばれる。 地表面をすり鉢状に掘り下げてあり、すり鉢の底の部分から更に垂直の井戸を掘った構

もう10年以上も前のことになりますが「多摩・武蔵野検定」の勉強をしているときに、八王子市の大谷町に「北大谷古墳」があることを知りました。我が家に近い所らしいので「いったい何処に、どんな形であるのか?」

今回は、多摩にある4つの一等三角点のうち、今までの紹介で残った最後の一つについて書きます。(既に紹介した他の3つは、「三鷹村」2020.1.27、「雲取山」2020.3.9、「連光寺村」2020.7.

籾摺り(もみすり)は唐臼(からうす)で行う 脱穀(だっこく): 稲(いね)→籾(もみ)+稲わら 籾摺り(もみすり): 籾(もみ)→玄米(げんまい)+籾殻(もみがら) 精米(せいまい): 玄米(玄米)→

武蔵野市の空撮写真を眺めてみると、都立武蔵野中央公園の東隣に、都営住宅などを間に挟んで円を描くように敷設された道路とその道路に囲まれて立ち並ぶビル群が写っています。ビル群はUR都市機構の武蔵野緑町パー

立川飛行場の始まりは、大正11年(1922)6月、陸軍航空第5大隊が岐阜県各務原から立川へ移駐したことから始まる。 大正時代の立川飛行場 その後、昭和時代の初めに民間空港としても共同利用されていた時期