時代が進むにつれその内容と件数が大きく変化している地図記号は何?

今回は地図記号の話です。次の地図記号について見ていきます。 神社やお寺などの地図記号と違ってあまり見かけることもなく、ほとんど知られていない記号かと思います。 この地図記号の分布 確かに神社・仏閣のよ

今回は地図記号の話です。次の地図記号について見ていきます。 神社やお寺などの地図記号と違ってあまり見かけることもなく、ほとんど知られていない記号かと思います。 この地図記号の分布 確かに神社・仏閣のよ

12月の中頃にもなると、今年はどんな年だったかなと思う。来年こそは良い年にと思われる方が多いのではないだろうか。私もその一人、せめて今年の締めくくりに気分をリフレッシュさせ来年に向かいたいものだ。そこ

令和3年の歳末が近いいまは、昨年末に新型コロナウイルス感染が急拡大して萎縮し続けていたのと気持ちの持ち方が違う。新たに変異したオミクロン株の濃厚接触者がジワリじわりと増えつつあるが、一年を振り返える気

今回は、2021年10月30日に開催された第21回多摩めぐり「将門伝説を秘めた奥多摩鳩ノ巣に渓谷と白丸調整池ダムの魚道を訪ねる」において、ガイドの菊池氏から紹介されたエピソードについて、ちょっと深掘り

今年の文化勲章受章者に長嶋茂雄氏が選ばれた、スポーツ界からは3人目(平沼亮三1955年、古橋広之進2008年)の受賞者となった。長嶋と言えばジャイアンツ。巨人軍多摩川グラウンドで練習する選手の新聞ニュ

青梅線日向和田駅に降り立った。春到来を告げる花、梅の郷・吉野梅郷の玄関口だ。万葉人が詩歌に詠み込んだ梅は、人の温もりに恋い焦がれた胸の内を表すロマンあふれるものが多い。青梅から蔓延したウメ輪紋ウイルス

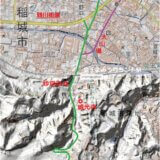

三鷹市の南方で、市内をほぼ南北に流れる仙川と東西方向に走る中央自動車道の交点付近にビルが立ち並ぶ新川団地が建っている。 新川団地が建っている地域一帯は小高い台地の地形を成しており、かつて島屋敷と呼ばれ

江戸の大泥棒(義賊?)といえば、鼠小僧次郎吉、寛政9年(1797)~天保3年(1832)は、江戸時代後期の盗賊。本名は次郎吉(じろきち)。 本業は鳶職であったといわれる。大名屋敷だけを狙って盗みに入り

西東京市の「田無」の地名は、そこは水利の不便な武蔵野台地上にあって田んぼがないから「田無」なのだ、と一般に言われています。「田無市史」(合併して西東京市になる前の1995年に発行)においても次のように

昨年(2020)10月NHKで、2年前(2019)の10月の台風19号を基にして荒川の決壊のリスクを検証する番組があった。埼玉県志木市の「羽根倉橋」附近で決壊があったと想定したシミュレーションで決壊地

立川駅から奥多摩方面へ電車で行く場合、ホリデー快速と奥多摩行きを除いて青梅駅で乗り換えなければならない。その青梅-奥多摩駅(13駅18.2㎞)区間には「東京アドベンチャーライン」の愛称がある。平成30

江戸幕府は、幕府の体制が整うに連れ、江戸の町の人口は急速に膨れ上がり、慢性的な水不足に陥った。そのため幕府は、承応2年(1653)多摩川の水を羽村から江戸まで通す玉川上水を開削することを決定した。 承

今回は地図にはなくてはならない「地名」に関連したことについて書きます。 地図は地表面の状態やその表面に存在するモノについて記述したものですが、そこに記載されている多くの事項の中で、「地名」だけが「無形

7、8月はブルーベリーを求めて、自宅からさほど遠くない直売所に通った。高台にある多摩中央公園の東側、坂を下った青木葉地区にブルーベリー畑がある。青木葉は、新編武蔵風土記稿(以下「風土記」という。)に記

多摩地域勉強中のmaruです。 最近は行きたい場所にもなかなか行けず、「行きたい場所」リストを増やしていく日々です。今回の記事では、そんなときに役に立つ「グーグルマイマップ」についてご紹介しようと思い