日立中央研究所(国分寺地区)の庭園開放

日立中央研究所(国分寺エリア)の庭園開放の日程と情報や自然・国分寺駅からの行き方アクセスなど。小学校の国分寺学の参考にもどうぞ。 まずは年2回ある庭園公開の最新情報から。 確定!2025年、秋の庭園公

日立中央研究所(国分寺エリア)の庭園開放の日程と情報や自然・国分寺駅からの行き方アクセスなど。小学校の国分寺学の参考にもどうぞ。 まずは年2回ある庭園公開の最新情報から。 確定!2025年、秋の庭園公

私は国分寺市に生まれて60年越えの爺さんです。近年は国分寺市教育委員会主導による小中学校のコミュニティスクール体制や、いわゆる「国分寺学(こくぶんじがく)」による子供たちへの授業で講演や散策をすること

立川通りの『ごはんと喫茶 いい日々』にて、おいしい焼魚定食とコーヒーをいただき、心身ともに満足した私は散歩がてら国立まで歩くことにした。立川通りを東に進んだところで、いい感じの緑道があった。方向的にも

国立旭通りからたまらん坂へ 国立駅南口に降りると、目の前に真っすぐ南へ谷保に向かう大きな道路が見える。桜の名所で有名な大学通り(都道・国立停車場谷保線)、今年は運よく見ごろに合わせて来ることが出来た、

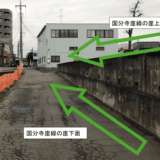

恋ヶ窪村は西国分寺駅付近 国分寺市の地図を見てみましょう。江戸時代の初めまで国分寺市には国分寺村と恋ヶ窪村の2つの村しかありませんでした。国分寺村は古多摩川の河岸段丘である国分寺崖線(こくぶんじがいせ

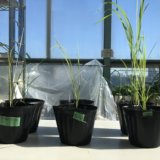

今回は、種まきについて書こうと思います。バケツ稲や陸稲などイネはいろいろな育て方があります。みなさんもチャレンジしてみてくだね。 容器(バケツ)の用意 一般的にはバケツですが何でも可能です。プランター

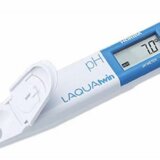

今回は、pH計とEC計を使って、身近な水溶液の酸アルカリ性と伝導率(※)を測ってみようと思います。 (※) 電気伝導率。導電率とも電気伝導度とも言う。農業分野ではEC濃度もしくは単にECと言う。 液肥

3.11東日本大震災‥‥‥歴史学 きょうは3月11日です。2011年の東日本大震災の日から10年がたちました。3.11は私たち歴史に携わるものに大きな教訓を残しました。東北地方でもどこでも石像物を調査

赤米のはなしも長くなってきました。本日はイネの簡単な栽培方法であるバケツ稲について、 『バケツ稲の用土の再利用についての新提案』 『バケツ稲の用土についての実験と考察』 上記の2つについて書きたいと思

今回の武蔵国分寺種赤米のはなしは、赤米の生育不良を打開すべく本年2020年9月22日に行われた「国分寺市赤米栽培圃場の土壌分析結果」についてお知らせします。 圃場の場所は国分寺市西元町の塔跡2の南にな

籾摺り(もみすり)は唐臼(からうす)で行う 脱穀(だっこく): 稲(いね)→籾(もみ)+稲わら 籾摺り(もみすり): 籾(もみ)→玄米(げんまい)+籾殻(もみがら) 精米(せいまい): 玄米(玄米)→

今回は唐臼について書く予定でしたが、今年作っている赤米株が次々と枯れ出してしまい緊急で原因を調べることになりました。予定を変更して「陸稲の連作障害について」書くことにします。唐臼については次回以降とし

籾摺り(もみすり)がたいへん 前回、実際に手作業でやってみると籾摺りがいちばん大変だったと言うお話しをしました。では昔の人は大量に採れた籾をどうやって籾摺りして玄米(げんまい)にしていたのでしょうか。

曲がり松の奇跡 平成9年(1997)、画期的な発見がありました。それまで日本では、西日本の三か所でしか生存していないと思われていた在来品種のジャポニカ種赤米稲が、遠く東日本のそれも国分寺市東恋ヶ窪の畑

はじめに いま国分寺でブームになっている、20年前に発見され国内4種めの非改良種の赤米であることが分かった武蔵国分寺種赤米のお話しをします。今回は前段階としてわたしの幼少時のお話しからです。 日光の材