青梅宿の石仏を巡る

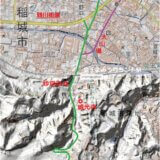

青梅宿の神社仏閣にある石仏を紹介します。石仏に興味のある方は巡ってみては如何でしょうか! 巡るコースと地図 JR東青梅駅→1.乗願寺→2.宗徳寺→3.住吉神社→4.梅岩寺→5.金剛寺→6

青梅宿の神社仏閣にある石仏を紹介します。石仏に興味のある方は巡ってみては如何でしょうか! 巡るコースと地図 JR東青梅駅→1.乗願寺→2.宗徳寺→3.住吉神社→4.梅岩寺→5.金剛寺→6

霜月とはいえ暖かい日が続くなか、10月に歩いた南浅川橋から上流に向かって次の橋・古道橋(こどうばし) まで遊歩道を歩きました。 この遊歩道は武蔵陵墓地への参道の傍にある陵南

今年の文化勲章受章者に長嶋茂雄氏が選ばれた、スポーツ界からは3人目(平沼亮三1955年、古橋広之進2008年)の受賞者となった。長嶋と言えばジャイアンツ。巨人軍多摩川グラウンドで練習する選手の新聞ニュ

青梅線日向和田駅に降り立った。春到来を告げる花、梅の郷・吉野梅郷の玄関口だ。万葉人が詩歌に詠み込んだ梅は、人の温もりに恋い焦がれた胸の内を表すロマンあふれるものが多い。青梅から蔓延したウメ輪紋ウイルス

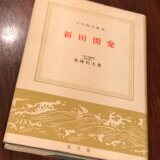

今回は武蔵野の新田開発の施策について書きます 武蔵野の新田開発の特徴 畑中心 武蔵野新田開発の見方 吉宗の享保の改革の一施策 金余りの資本主義の投資先 多摩と江戸の関係 一大消費地江戸への商品作物の供

三鷹市の南方で、市内をほぼ南北に流れる仙川と東西方向に走る中央自動車道の交点付近にビルが立ち並ぶ新川団地が建っている。 新川団地が建っている地域一帯は小高い台地の地形を成しており、かつて島屋敷と呼ばれ

江戸の大泥棒(義賊?)といえば、鼠小僧次郎吉、寛政9年(1797)~天保3年(1832)は、江戸時代後期の盗賊。本名は次郎吉(じろきち)。 本業は鳶職であったといわれる。大名屋敷だけを狙って盗みに入り

堀之内の保井寺(ほうせいじ)を通りかかった時に「新選組 斎藤一諾斎の墓所」なる案内板が目に付きました。そこで「斎藤一諾斎とは、どんな隊士か?」「多摩に墓所があるとは?多摩の出身なのか?」気になって調べ

甲州街道の追分から高尾駅までのイチョウ並木が黄色く色づき始め、時折吹く風も手伝ってか落ちた銀杏が歩道一面に広がっていました。暑い日が続いていましたが、季節は秋ですね。 このイチョウ並木の黄葉のなか

立川駅から奥多摩方面へ電車で行く場合、ホリデー快速と奥多摩行きを除いて青梅駅で乗り換えなければならない。その青梅-奥多摩駅(13駅18.2㎞)区間には「東京アドベンチャーライン」の愛称がある。平成30

戦後の民主化と新田開発の研究 戦前戦中の全体主義から敗戦後GHQの指導のもと民主化が始まりましたが、歴史研究の世界も民主主義的な研究が始まりました。菊地利夫著「新田開発」はこの分野の必読書とされていま

小金井神社(小金井市中町4丁目)の境内に石臼を散りばめて造った石臼塚が建っている。石臼は、米、麦、そばなどの穀粒を挽く道具で、昭和20年代中頃まで庶民にとって欠かすことのできない生活必需品の一つであっ

江戸幕府は、幕府の体制が整うに連れ、江戸の町の人口は急速に膨れ上がり、慢性的な水不足に陥った。そのため幕府は、承応2年(1653)多摩川の水を羽村から江戸まで通す玉川上水を開削することを決定した。 承

大國魂神社のなかには、いくつかの境内社がありますが、その一つ松尾神社をご紹介します。 日本三大酒神神社 酒神神社とは、お酒に関係のある神を祀った神社のことをいいます。 数ある酒神神社の中でも、大神神社

まだ蝉の鳴き声が賑やかな頃、八王子市石川町にある「石川町龍頭の舞」の舞台・「西蓮寺」と「御嶽神社」を訪ねました。 「西蓮寺」 「西蓮寺」は、大日如来を本尊とする真言宗智山派の寺院で、天正元年(15