青梅~入間川(現狭山市)を走っていた中武(ちゅうぶ)馬車鉄道

中武馬車鉄道 明治34年(1901)9月に東京府西多摩郡青梅町(現東京都青梅市)から埼玉県入間郡扇町屋(現埼玉県入間市)を経て、入間郡入間川町(現狭山市)まで全線開通した。 武蔵野鉄道(現西武鉄道池袋

中武馬車鉄道 明治34年(1901)9月に東京府西多摩郡青梅町(現東京都青梅市)から埼玉県入間郡扇町屋(現埼玉県入間市)を経て、入間郡入間川町(現狭山市)まで全線開通した。 武蔵野鉄道(現西武鉄道池袋

今回以降、数回に分けて多摩地域にある「記念碑」について見ていきます。国土地理院の地図では「記念碑」は次の記号で表示されています。 石碑をデザインしていることがわかります。 また、地図記号には「自然災害

短い一級河川 一級河川と聞けば幅広で長いイメージが浮かびますが、多摩川水系の多摩地域には2㎞に満たない一級河川が5河川あります。今回は、大栗川(おおくりがわ)支流の大田川(1,69㎞八王子市)を歩く。

青梅線の白丸駅を出た下り電車は、長さ56.1mの白丸トンネルを抜けて再び1.27kmの氷川トンネルに入った。白丸駅から奥多摩駅まで2㎞区間の7割近くがトンネルだ。立川駅を起点にする青梅線37.2㎞、2

東京都の西北端に位置し、広い山域を有する奥多摩町には、関東山地に水源を持つ多摩川と多摩川へ注ぐ数多くの清らかな支流が流れている。奥多摩の山々の頂をめざして山道を歩いていると,沢筋を流れる水音が心地よく

かわせみとは ◎ブッポウソウ目カワセミ科カワセミ属に分類される鳥。 ◎分布は、ヨーロッパおよびアフリカ北部からインド、東南アジアにかけて分布し、広い分布の中でいくつかの亜種に分かれている。暖かい地域で

路線バスで立川から新宿まで行ってみたいとかねがね思っていました。 今回は「多摩・武蔵野」ということで、立川駅南口から杉並区との境の地点となる武蔵野市吉祥寺東町(ひがしちょう)まで行って来ました。 立川

武蔵野線「新秋津駅」をスタート、「淵の森緑地」へはここからが近い。この緑地は、ジブリ宮崎駿さん等の寄付により公有地になり、自ら代表を務める「淵の森の会」のボランティア活動で自然が保全されている。また、

マッチ箱の電車と集落のジオラマ 青梅線青梅駅から14本目のトンネルを抜けた。白丸駅だ。トンネルの数は標高を上げている証か。白丸駅の標高は約342m。青梅線の起点である立川駅(標高約83m)に比べると2

凹地(窪地)の地図記号 地図記号の中に次のような矢印で示される記号があります。(円弧状の線は等高線) これは国土地理院の地図記号において「凹地(窪地)」を表す記号として使われており、地面の窪んだ部分を

先のブログで、規模が大きく、歴史的価値が高く、景観が良いと評価されている多摩川の8つの堰のうち、河口側から上流へ向かって順に7つの堰(調布取水堰、ニヶ領宿河原堰、ニヶ領上河原堰、大丸用水堰、日野用水堰

西武拝島線と多摩都市モノレールが交差する玉川上水駅。駅周辺は、東大和市、武蔵村山そして市立川市の3市が入り組んでいます。まず最初に駅の住所を確認すると、西武拝島線の玉川上水駅が立川市幸町、多摩都市モノ

即清寺の紹介 即清寺は、山号愛宕山明王院で真言宗豊山派の寺。 元慶年間(877~885)現喩和尚(げんゆおしょう)の開創。建久年間(1190~1198)に源頼朝が御家人の畠山重忠に命じて諸伽藍を造営

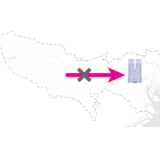

多摩地域に住んでいる人が、新宿西口にある東京都庁へ行こうとしたときに、東京都内だけを通って行こうと思ってもそれが不可能で、必ず隣県を通ることになってしまう、そんな場所が多摩地域には何か所かあります。

京王線で一日の乗降客の最も少ない駅はどこか?、競馬場線と動物園線を除けば3.4千人(2021年)ほどの「長沼駅」。浅川と湯殿川の合流部が近い、自然豊かな多摩丘陵が近いこともあって散策してみた。 長沼駅