野川と国分寺崖線~野川の成り立ちと国分寺崖線のはじまりを探して~

私は国分寺市に生まれて60年越えの爺さんです。近年は国分寺市教育委員会主導による小中学校のコミュニティスクール体制や、いわゆる「国分寺学(こくぶんじがく)」による子供たちへの授業で講演や散策をすること

私は国分寺市に生まれて60年越えの爺さんです。近年は国分寺市教育委員会主導による小中学校のコミュニティスクール体制や、いわゆる「国分寺学(こくぶんじがく)」による子供たちへの授業で講演や散策をすること

カタクリの花 ユリ科カタクリ属で北半球の東アジアから北アメリカ、ヨーロッパに分布し、日本は北海道、本州、四国、九州に分布している。日本に4種類の花の色がある(淡紫、白、黄色、淡紅)が、見られるほとんど

以前、通りがかったバス停の表示板から「「境」がいっぱい」というブログを書きましたが(2022.6.13)、今回も散歩でときどき出掛ける道筋に立っているバス停の名前に関連したブログを書きます。 そのバス

今年、東京の桜の開花宣言は3月29日、1980年代では4月に入って開花と言うこともあったが、ここ数年は3月中・下旬の早めが多かった。カタクリや桜が良いと言う八王子市立・片倉城跡公園、咲き具合を見に行っ

普段、歩きや自転車で地元福生や羽村の多摩川左岸の土手へよく行く。流水面が深く荒々しい奥多摩や河口に近づくにしたがって広がる多摩川とは違って、ここ中流域沿いには小高い山があり、中洲があり、流水面に近づけ

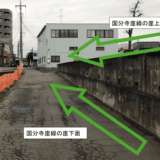

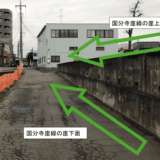

2月の初旬、東京都保険医療局が案内しているコースの1つ、小金井市の「緑とせせらぎのコース」、約4.8㎞を歩いてみた。JR東小金井駅南口を出て都道247号線に入り、しばらく行くと右手に1つ目のポイント、

棒ノ峰 東京都西多摩郡奥多摩町と埼玉県飯能市との境にある標高969mの山で、奥多摩と奥武蔵の山域の境にあります。棒ノ嶺は今上天皇が皇太子殿下時代の1986(昭和61)年6月17日午前10時前、埼玉県側

23区生まれの筆者が、多摩にはじめて住んだのは、約40年前の府中市押立町であった。府中市南の多摩川沿いの周囲団地の一角である。「押立(おしたて)」という、ちょっと意味不明の町名であった。多摩川を渡れば

今回は地理院地図に表示されている多摩地域南部の「記念碑」を見ていきます。多摩地域南部とは、八王子市、日野市、町田市、多摩市、稲城市の5市です。このエリアには62件の記念碑があり、地図上に示すと次のよう

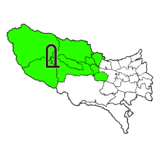

今回は、多摩地域西部の「記念碑」をみていきます。※多摩地域西部とは、昭島市、青梅市、羽村市、福生市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町の5市3町1村です。 地理院地図に記載されている記念碑

暑い夏の盛りに日の出町の鹿野(ろくや)大仏(2023年8月14日付ブログ)を訪ねて、その新鮮さに気をよくしたのを幸いに、さらに日野市東豊田の“吹上大仏”を見たくなった。日野台地から浸み出す湧水も見たい

9月の残暑厳しき日、野山北公園自転車道を歩いてみた。野山北公園自転車道は羽村・山口軽便鉄道の廃線跡を、武蔵村山市の区間で、サイクリングロードとして整備した自転車道である。 羽村・山口軽便鉄道 野山北公

青梅の地名の由来になった青梅市の金剛寺にある梅の木 金剛寺 青梅市天ケ瀬にある真言宗豊山派の寺院で青梅山無量寿院と号し、本尊は不動明王です。承平年間(931~938)、寛空(かんくう)上人が創建し

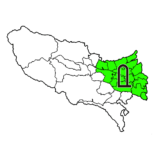

今回は、多摩地域の東部・北部にある記念碑を一つずつみていきます。 地理院地図に表示されているこの地域の記念碑は25ヶ所あります。地図上に分布させると次のようになります。なお、( )で示したものは、地図

日の出町平井の「鹿野(ろくや)大仏」の顔を見たくてJR福生駅西口から武蔵五日市駅行きのバスに乗った(塩沢寶光寺前下車)。鎌倉大仏(11.39m)をしのぐ大きさだけに鹿野大仏の全身が、その名に由来する鹿