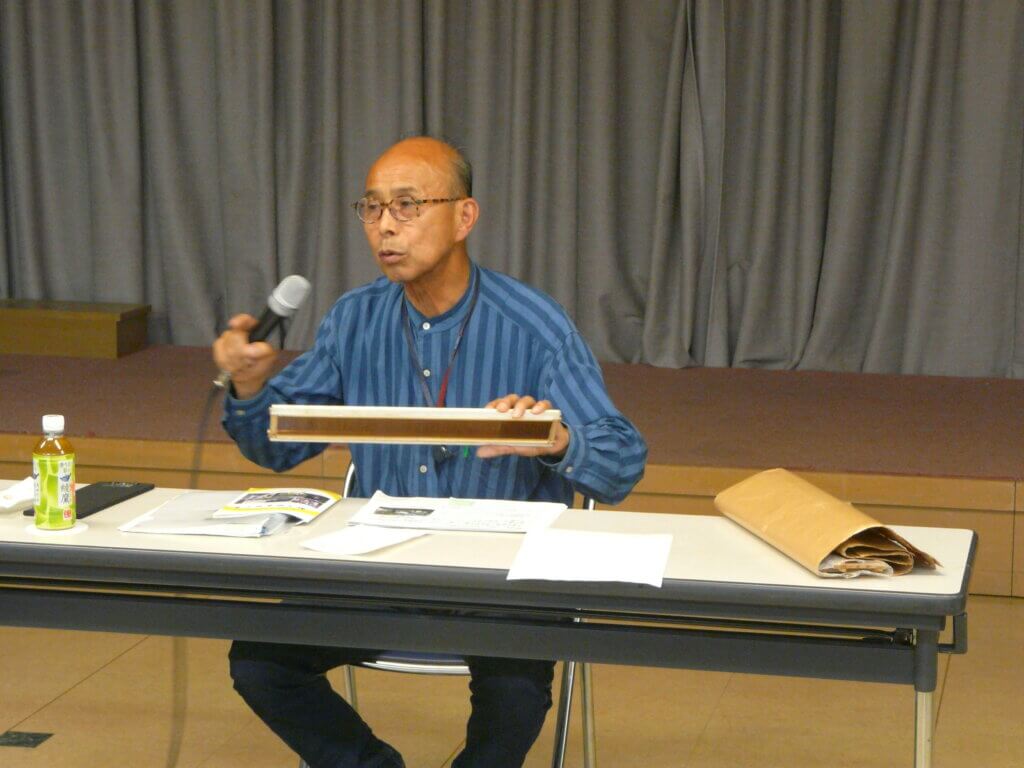

7月15日、青梅市長渕自治会館ホールで村田染工(青梅市長渕、藍染工房壺草苑=こそうえん)の会長・村田博さん(72)は、織物の産地だった青梅で江戸から明治時代に盛んに織られた「青梅嶋」に40年ほど前に偶然出合ったのをきっかけに復元した経緯を振り返って「江戸時代由来の藍染めを手掛けてきたことが何よりだった」と多摩めぐりの講演会「一世を風靡した青梅『嶋』」で参加者29人に語った。

粋な生地を弥次さん・喜多さんも

村田染工は、村田博さんの祖父・夏太郎さんが大正8年(1919)に創業した織物の下請け会社を興して染めを一手に担っていた。その後、同社は父・長次郎さん、博さんと受け継いで、現在、博さんの次男・敏行さんが4代目の社長に就任して100年余りの「染屋」の暖簾を掲げている。

青梅が織物の主産地となったのは鎌倉時代だといわれ、他の産地の織物に比べて生産量が多いうえに、江戸時代から明治時代にかけて織られた、良質だった青梅嶋は、町人や芸者、歌舞伎役者らに生地やデザインの「粋」が受けてブランド品として全国に流通していた。十返舎一九の「東海道五十三次」の弥次さん・喜多さんも青梅嶋を着て京都まで行った様子や歌川広重の版画にも登場するなど多くの文献に残っている。

偶然、端切れを手にして

40年ほど前に博さんが青梅市郷土博物館に3反しか残っていなかった青梅嶋に遭遇して3㎝角ほどの切れ端をもらったことで青梅嶋がどのように染められ、織られたのか、追求すると同時に「壺草苑(こそうえん)」という藍染専門工房を新たに立ち上げるなどして、復元に向けて大きく舵を切った。

博さんは、講演会で、こう切り出した。

私が青梅嶋と出合ったのは東京都繊維工業試験場(今の地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター)でした。そこを訪れた時にちょうど青梅市郷土博物館の依頼で青梅嶋を分析中で、工業試験場から3㎝くらいに小さく切った端切れをもらい、青梅に青梅嶋という生地があったことを初めて知りました。

戦禍で夜具地、飛ぶように売れ

戦後、機屋さんが700軒くらいあったという記録も知りました。この長淵辺りは朝から晩まで機音がするほどでした。昭和35年(1960)ごろまで布団地、座布団地、寝間着、シーツなど夜具地の生産が盛んで、「ガチャマン景気」といって「織機をガチャンとやれば1万円儲かる」といわれた時代でした。

なぜかというと戦後、戦争でみんな焼けてしまったから最初に必要だったのが寝るための布団でした。夜具地が飛ぶように売れたんですね。最盛期には機屋さんが400〜500軒あったといわれています。今はタオルメーカーで知られるホットマンを中心とする1〜2社と、染色ではうちだけ。染色といっても形を変えて、昔に戻って藍染めで生きながらえております。

藍は生活文化の原点

なぜ藍染めを始めたかというと、藍って合成化学の原点であり、いろんな元なんですね。例えば、バイエルという医薬品メーカーがドイツにありますが、バイエルは世界で初めてインド藍を分析して化学的に合成できるようにしたのが始まりです。その合成する能力を医薬品に転化して世界トップの会社になっています。

藍は合成化学の原点であり、今のいろんな意味での文化に影響しています。例えば、バイエル(1905年、ノーベル化学賞を受賞したドイツの化学者、アドルフ・フォン・バイヤー)がインド藍を世界で初めて合成してインディゴと名付けました。それが医薬品に転化しました。なぜできたかというと、藍は色として単品で取り出し易いし、植物から色素として単品で取り出すことによって組織構造の仕組みが分析できます。植物から医薬品の有効成分を取っている場合がありますが、物質として見えないから難しい。インディゴだと色で物質として出るから分析し易い。だから医薬品に転化していったということで、世界の合成化学の原点になっています。もし藍がなかったら、今の世界はなかったと思っています。

地域経済を繁栄させた藍

日本ではどうだったかというと、徳島が藍の産地で明治の頃は、ものすごい景気が良かった。藍を栽培して日本中に出荷していました。携わっている人たちは船も持っていて、日本中に藍を持って行って、そこで現地の産物を買い取って持ち帰りました。例えば新潟へ行って米を買って帰りました。二重に儲けていたすごい産業でした。銀行まで作ってしまいました。いかに凄かったかということがわかります。阿波銀行の前身の久次米銀行がそれで、明治6年(1873)に藍商で財を成した久次米兵次郎が創業した全国6番目の私立銀行でした。当時、三井銀行に次ぐ全国2番目に資金力を誇っていました。やがて経営に行き詰まり、その後、阿波銀行が受け継ぐことになりました。

だるま市を生んだ青梅嶋

青梅と藍染めの関わりを考えますと、青梅は「二・七の市」といって400年前とか、550年前から六斎市といって月6回の市を立てていました。織物の嶋(縞)市を中心にした物々交換の市でした。年初(2日と7日に行わない)が1月12日で、そこで190年ほど前にダルマを売ったのがだるま市の始まりでもあります。青梅の文化に大きく影響していることがわかります。「柳屋」さんという米屋さんが日本橋三越に直接卸していたのは青梅嶋があったからできたのではないでしょうか。そういう歴史のある店です。そういう意味で青梅嶋は青梅から無くすことはできない織物です。

綿糸と絹糸の割合に模索

青梅嶋の生地を3㎝くらいに切って、経糸が1㎝に何本入っているのか。そこに緯糸が何本入っているのか。どのくらい太い綿糸を使っているのか。どんな絹を使っているのか。どういう染色をしているのか。これらの課題を青梅市郷土博物館が繊維試験場に出したんです。その時に私が居合わせて、余った布を(親指と人差し指の間隔を小さく広げて)これくらいもらってきた。それがなければ復元はできなかったでしょう。いい出合いでした。今になって思えばありがたかった。

問題は、絹糸はもともと細いけれど、綿糸は手紡ぎだから細い糸がなかなかできない。それを復元するには綿糸をどうするかが一番ネックで、さらに織をどうするか。うちは藍染屋なので、染めは昔と同じようにできます。織を長年経験した人に頼んで織ってもらい、何とかできました。昔と染色も織り方も同じです。

綿を手紡ぎで編み出す

復元にあたって、絹は昔と同じで、問題は綿です。同じような綿が手に入らなくて、手紡ぎの糸で再現しようと、いろいろ聞いたりしてようやく手に入りました。織についても、綿についても藍で染めることができます。絹は植物で染めたものがありました。何の植物で染めたかを含めて試験場でいろいろ研究してもらって最終的に復元することになりました。

竹製の筬で糸切れ解消

復元するにしても、竹の筬(おさ)がありませんでした。昔の筬を組み替えて作りました。金属の筬だと固いから緯糸を通すと、経糸が切れてしまいます。

いまの筬は金属製が一般的ですが、古い竹の筬は多分、今はできないんじゃないでしょうか。筬って、竹から成ると書いて筬という文字です。これを組み直して新たに作りました。

どういうことかというと、筬を1回バラして青梅嶋に合うような密度に並べ替えて、もう1度組み立てました。筬は竹から作るので滑りの関係で金属だとちょっと太い糸の部分を切っちゃったりすることがありますが、新たに作った筬ならスムーズに動きます。そういうことで、竹筬を組み替えて、青梅嶋に合うものに仕立てました。

今になって、こんなことをよくやったなと自分のことながら思います。大したもんだなと(笑)。本当に藍染めって、今の合成化学の原点であり、ジーパンというファッションでも原点であります。藍は我々の生活に大きく影響を与えています。

青梅から繊維試験場がなくなって30年くらい経ってようやく自分の青梅嶋が完成しました。青梅嶋は、今は青梅市の文化財になっているので切ったりすることができませんが、たまたま試験場で青梅嶋を分析している時に試験場で端切れをいただけたのが運命と感じています。

阿波踊りの所作に取り込まれた

インドが織物に自由の意味を込めて国旗をデザインしています。糸を紡ぐ器具、ガンジーが独立運動の時の写真を見たことがありますけれど、やはりインドでも糸を紡ぐことを原点にしているような気がします。

今も徳島へ行くと、藍とは切り離せない文化が残っています。阿波踊りでは手振りで藍を作る時の仕草をします。本当に徳島の文化の至る部分に藍が深く入り込んでいることを知ることができます。

インド由来を表す青梅嶋

青梅嶋のルーツを考えたところ、オランダとの交易品の中にインドのマドラス付近から持ち込まれた綿の嶋織物がありました。これは日本語でいうところの奥嶋とか桟留嶋(さんとめじま)はインドのセントトーマス(St.Thomas)からきています。

青梅嶋のルーツは、今使われている「縞」でなく、当時は「嶋」を使っていました。これはどういう意味か、舶来品という意味ではないかと思いました。嶋には遠くから来たものだという意味があります。「桟留嶋」というのは、セントトーマスというインドの地域から来たものが語源になっています。インドから来た織物の特徴には染色技術でインドに歴史があり、赤や黄色が入った柄の技術を日本で真似したいということで高級品だったと考えています。

伝統技術で培った染色法

青梅嶋は、すごい合理的な嶋で、綿には藍が堅牢に染まるのですが、絹にも堅牢に染まります。綿に赤や他の植物が染まり易いかというと、そうではありません。あまり染まりません。武蔵御嶽神社(青梅・御岳山)に平安時代末に作られた「赤色威大鎧(あかいとおどしのおおよろい)」の国宝があります。あの赤に価値があります。インドから来た技術で染めていると思います。綿織物の染めとかは、インドの何千年の歴史の中で高度な技術を重ねてきたものです。茜で染めたと思いますが、他の赤だと何百年も色は持ちません。茜を精製して良いところだけを取って染めたという感じです。あの赤を出すだけでも国宝級です。

奢侈禁止令を掻い潜って

青梅嶋の特徴は、経糸に綿糸でなく、糸を細くできる絹を使用していました。本当に合理的で、布地を薄くするために絹をちょっと使っているのです。その時代には奢侈禁止令が出ており、庶民は絹を着ちゃダメだということで、表立ってたくさん使えません。少しだけ使っていました。絹には茜を使うと、赤がよく染まります。綿には染まりません。堅牢さが良くありません。絹は綿のように伸び縮みしませんから、経糸に絹を10%くらい使ってあるだけでジーパンみたいに膝が出ません。着たときにはスタイルが良く見えます。そういう意味で青梅嶋はお洒落着の最高の品として受け入れられたのではないでしょうか。

江戸の山車が青梅にあるわけ

天明元年(1781)、青梅の小林家(森下町の柳屋)の娘おより(後、大奥女中になる)に、帯解きの祝いに青梅嶋が贈られたという記録があります。栁屋さんは今も頑張って商売されています。当時は、ものすごく繁盛したお店だったんだと思います。

昔は山車が江戸城に入れましたが、天皇が江戸城に入るようになって、山車は城内に入れなくなったことから江戸市中の山車は各地へ譲渡されました。その際に譲り受けた山車が今も青梅にあります。譲り受けることができた裏付けは、青梅嶋と江戸との交流による情報力と、山車を買うだけの経済力があったからだと思います。

明治になって化学染料が入ってきて、使い方がわからないが、色がつけば良いということからか、売れました。その結果、青梅嶋の評判は一気に落ちました。三越の入り口には「青梅嶋は一切扱い申さず」と看板が出たほどだったといいます。それくらい青梅嶋が入り込んでいたという証拠です。

青梅嶋が縁で広がった活動

会場からいくつもの質問が出た。

――青梅嶋との遭遇の直接的なきっかけと再現までのご苦労は?

村田さん:一番ラッキーなのは青梅の文化財である青梅嶋を繊維試験場が分析していた時に出合って端切れをもらったことです。それがあったから何とか復元ができました。復元中の作業は楽しかった。本も書いたし。地元の出版・印刷社の方に本を作りたいと話したら、とんとん拍子で話が進んで本「青梅『嶋』ものがたり 江戸に開いた粋の華」が作れました。また、きょうのように席をいただいて良かった。これも青梅嶋のおかげです。

――現在は原料の藍をどうしているのか?

村田さん:徳島の新居製藍所(徳島県板野郡上板町)から何十年も買い入れています。1俵10何万円かな。化学染料は使っていません。使う蒅(すくも)がだいたい年間で50俵ほどです。今でも徳島には染料屋さんがたくさんあります。

――聞くところによると、ニューヨークのメトロポリタン美術館ミュージアムショップで壺草苑の藍染製品が売られているとか。今後の展開は?

村田さん:メトロポリタンのミュージアムショップでの販売は、今はしていません。お金が儲かる、儲からないは、ここにいらっしゃる皆さんがどれだけ私どもの品を使っていただけるかにかかっています(笑)。藍はインディゴという名前がついていますが、合成化学を生んだのもまた藍であり、いろんな意味で元になっています。我々にとっては材料であり、医薬品にも発展しました。インドでもガンジーが綿糸を紡いでいる写真が良くあります。やはり藍は、人間生活の原点であり、私自身にとっても関わりができて良かったと思っています。

江戸のまちを彷彿させる青梅嶋

――現在でも日本藍とインド藍を比べると、日本藍から良い色が出ると思うのですが?

村田さん:日本藍の方がきれいに染め上がります。成分分子か、何かがちょっと違うのでしょうね。

――今、お召のシャツは、とても深い色で。

村田さん:うちで自分が染めたものです。

――青梅嶋の嶋という言い方は舶来品でないのに、今でも何々縞と呼んでいますよね。

村田さん:それぞれの方が自分でそう呼んでおられるからいいんじゃないでしょうか。

――青梅嶋というのは、インドでは綿糸で多彩な色を出すことができるが、日本にはその技術がなくて、それで青梅嶋は綿糸に絹を加えたのでしょうか?

村田さん:絹は植物染料に染まりやすいので、黄色などは茜を使えば染め易い。ところが綿には染まりにくく、1回洗濯すると色が落ちてしまいます。藍を使う青梅嶋は合理的ないいとこ取りをしている織物です。

――歌舞伎座の方がいらっしゃったときに、歌舞伎役者の市川團十郎さんの着物を青梅嶋で作っていたら、青梅嶋が無かったら舞台の江戸の町ができなかった、という話を聞いたことがある。そのくらい江戸時代の青梅嶋は素晴らしい物だった。

村田さん:そのポイントは、たった10%くらいの絹を使っていることでした。絹だと赤でも黄色でも堅牢に染まりますから。

――昭和40年(1965)頃、青梅や八王子などで織機がハンマーで打ち壊されたが、そんな光景をどのような思いで見ておられたか?

村田さん:うちは機屋ではなく、染色でしたが、うちもこのままでは駄目だと思って30年余り前に藍染を始めました。昔に戻ってね。しかも江戸時代の手法でね。それで何とか今も生きながらえております。

徳島で藍染会得した工房長・徳行さん

講演後、参加者は近くの藍染工房壺草苑へ移動して染めの現場を見学した。村田博さんが青梅嶋の復元構想を膨らませて立ち上げた、昔ながらの藍染工房だ。平成元年(1989)に開業させて、復元の青梅嶋が生まれた工房だ。ここを取り仕切る村田さんの実弟である工房長の村田徳行さんは、博さんとともに10年がかりで青梅嶋の復元にこぎつけた相方だ。

藍染工房を立ち上げるにあたって徳行さんは、藍染めを学ぶために本場・徳島へ出向いた。最初の1年は天然藍灰汁醗酵建をする染屋へ、その後の1年を藍の原料「すくも」の生産者に肌で学んだ。

1年がかりで育てて作るすくも

徳行さんが藍甕のそばで語る調子は熱い。立て板に水を流すように滑らかでユーモアを交えた語り口に参加者の顔がほころんだ。

徳行さんは「すくも」ができるまで大変手間がかかる」と力説した。すくもの元になる蓼藍を育て、6月中旬以降に刈り取る。これをさらに藍の色素を有した葉と、色素がない茎に分けて乾燥させる。秋ごろに乾燥した葉を集め、水をかけて筵で覆って温度調整しながら醗酵させる。この工程を1週間ごとに行い、よくかき混ぜる。寒くなるに従い、筵の数を増やし、醗酵温度を56度ぐらいに保つ。4ヶ月後の12月ごろには黒くネバついた「すくも」が出来上がる。ほぼ1年がかりで、時間も体力もいる大変な作業だという。

徳島県では「すくも」を作る職人「藍師」が5人となり、技術を繋ぐために文化庁は選定保存技術に認定して技術の継続を図っている。作り手によって微妙に個性があり、染まり方などに違いが表れる点も天然染料の奥深さだという徳行さんは、この点でも染める楽しさを味わっている。

「藍の華が咲く」が教える醗酵具合

徳島からカマス入りで届いた「すくも」は、水で溶いただけでは茶色い水でしかないという。「すくも」に含まれている菌に広葉樹の灰を使った灰汁や石灰、日本酒やふすま(小麦粉の皮)などのアルカリ性の栄養分をバランスよく加える。温度を32度くらいに調整することも欠かせない。酸素を含ませるために毎朝夕に撹拌していると、閉じ込められていた菌が目を覚ますようにブクブクと泡を吹いて醗酵を始めたことを教えてくれる。甕の中の泡の盛り上がり具合は、藍の色が液に溶け出している証拠なのだという。いわば藍甕に「藍の華が咲く」といわれる状態だ。

酒も入れて元気を取り戻す

10日も様子を見ていると、染めができる元気な菌が全体に行き渡る。藍が目覚めた液で布を2度、3度と漬けることで藍色が深まっていく。だが、醗酵と腐敗は、紙一重だともいう。それだけに管理が難しい。「赤子を育てるように藍を慈しむことだ」と徳行さんはいう。雑菌が入り込まないように甕の周りをきれいに拭くこと、水を毎回捨てること、工房の窓を開けることを欠かさないのもそのためだ。

液に人の手が入ると、バランスがどんどん変化していく。古い藍に10日前後に1回、栄養を与えたり、1日に染める量を減らしたりして、元気を保たたせて、薄くてきれいな藍色も出せるように面倒を見ている。「元気がないときは即効性がある酒も入れる。染めすぎて疲れた藍を労わるんです」とユーモアに語る。

目の前の藍甕一つに1石5斗(約270ℓ)の液が入っている。甕底に液温調整器が備えてある

天然藍だから畑に戻せる廃液

手間がかかる藍だが、壺草苑の職人たちの藍染めに込めた思いは、藍独特の深みを出し、藍が醸し出す透明性や光沢、肌触りに藍の特性を生かそうと日々格闘している。

壺草苑では役目を果たした藍液を畑に戻している。化学薬品を使わない天然の藍染め液は、職人の手を荒らさず、防虫、抗菌作用があり、古くから藍染めの衣服を身につけると、傷を負っても化膿しないことから野良着や剣道着、蚊帳など暮らしに根差してきた。灰汁を取り除いた灰も陶芸家に人気だそうだ。

【2023年7月15日(土)14時~16時 青梅市上長渕自治会館ホールと藍染工房壺草苑で】

多摩めぐりの会

多摩めぐりの会