この地図記号が何かはすぐにわかると思います。橋ですね。

ただし、国土地理院の地図記号では単に橋と呼称するのでなく、道路橋と言っています。

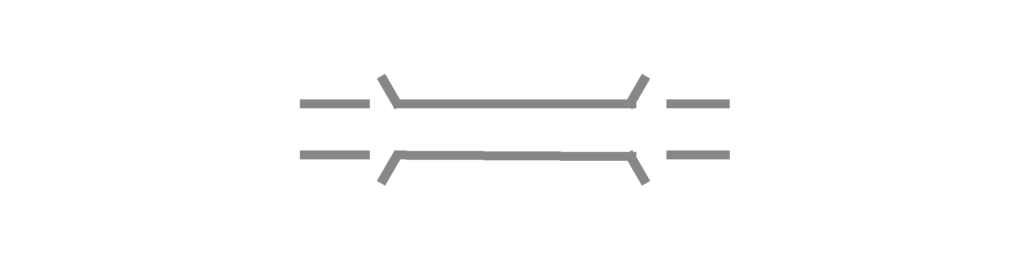

道路橋は道の種類(幅員による区分)によって、次のようなバリエーションがあります。

いずれも、橋の両端に斜めの線を加えて橋梁部分を示しています。

なお、地図記号の解説によれば、20m以上の橋は全て地図に記載することになっています。(20m未満の橋は描かれないことがある。)

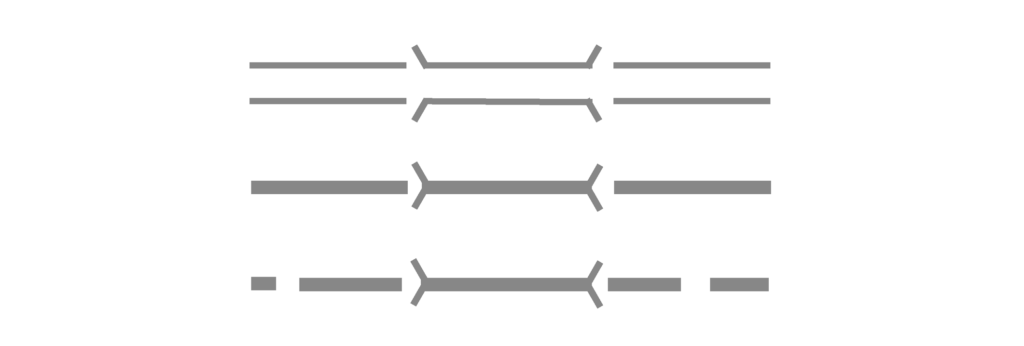

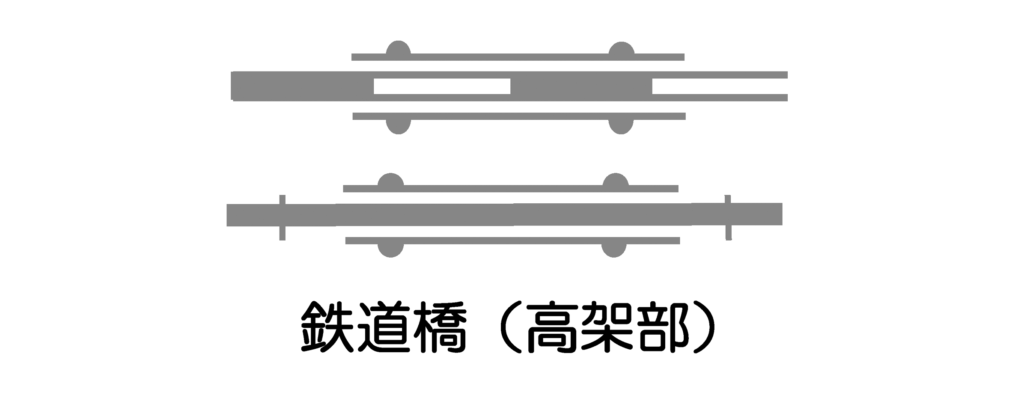

今、道路橋と言いましたが、とすれば他の橋があるかと言うと鉄道橋という地図記号があって、道路と鉄道で記号を使い分けています。私たちの日常使う用語でも道路橋のことを「橋」、鉄道橋のことを「鉄橋」と言っていますが、地図記号においても表現が異なっています。

道路橋の橋の端部にあった斜めの線が鉄道橋にはありません。

もっとも、そこに鉄道が通っているので鉄道橋であることは分かるのですが。

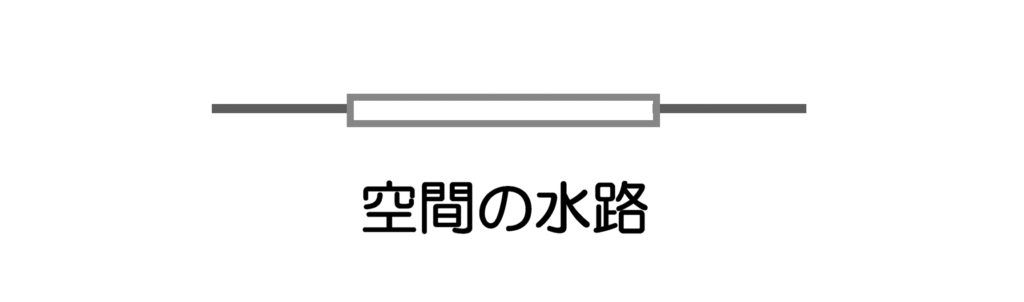

なお、橋にはもう一つ水路橋と呼ぶ橋があって、さらに別の記号で表示しています。ただしそれは橋と言わないで空間の水路と表現されています。

空間の水路には水道橋、水管橋、掛樋などのバリエーションがあります。

道路橋、鉄道橋と違って、空間の水路はあまり見かけないので、多摩地域にある空間の水路の例をちょっと見てみます。

掛樋

日野市栄町5丁目には、日野用水が谷地川を跨ぐ立派な掛樋があります。

昔は日野用水と谷地川は平面交差をしていた(だから、両者の水はそこで混じっていました)のですが、谷地川の流路を付け替えた際に川底を深くしたために、日野用水は以前の高さを維持するために掛樋として空間にむき出し状態で構築されたものです。

水道橋

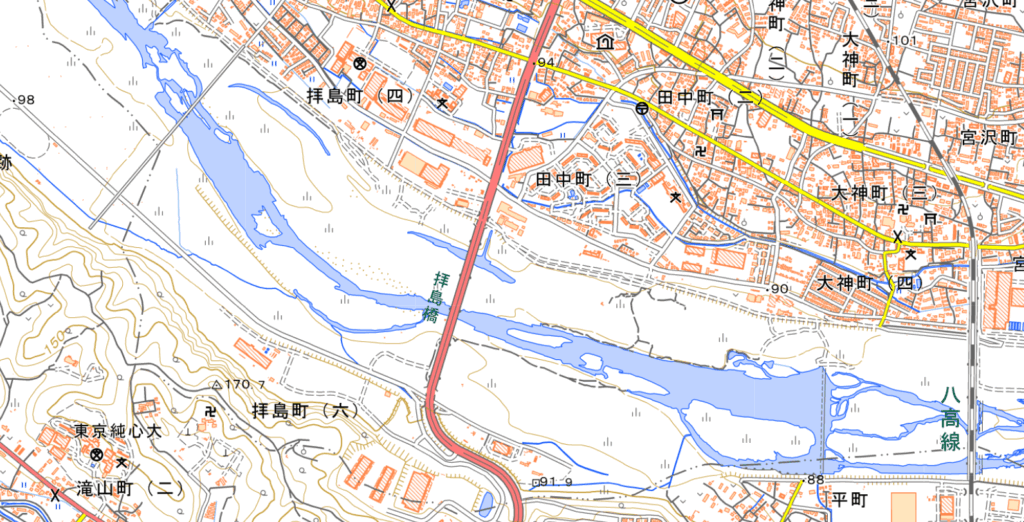

昭島市と八王子市に跨る多摩川に架る「空間の水路」は小作浄水場の水を多摩川を越えて八王子へ運ぶものです。拝島水道橋と言っています。

遠くから見ると鉄橋に見えてしまうような立派な橋脚とアーチで構成されています。水は重いでしょうし、また多摩川が増水した時にその濁流に抗える強度が必要だからでしょう。

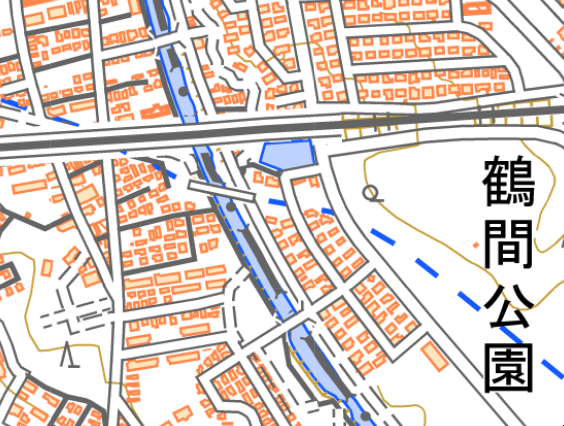

水管橋

町田市鶴間にある横浜水道が境川を跨ぐ水管橋です。写真を見て分かるように、橋桁が無く導水管がむき出しになっておりまさに水管が川を越しています。

水管は、重い水を支えることができるようにアーチの形状をしており、力学と美学が一体化した斬新な景観を作っています。

黒目川に架る橋

さて、最初に戻って、道路橋について、地図と現地の様子の両面からその実例をみてみましょう。

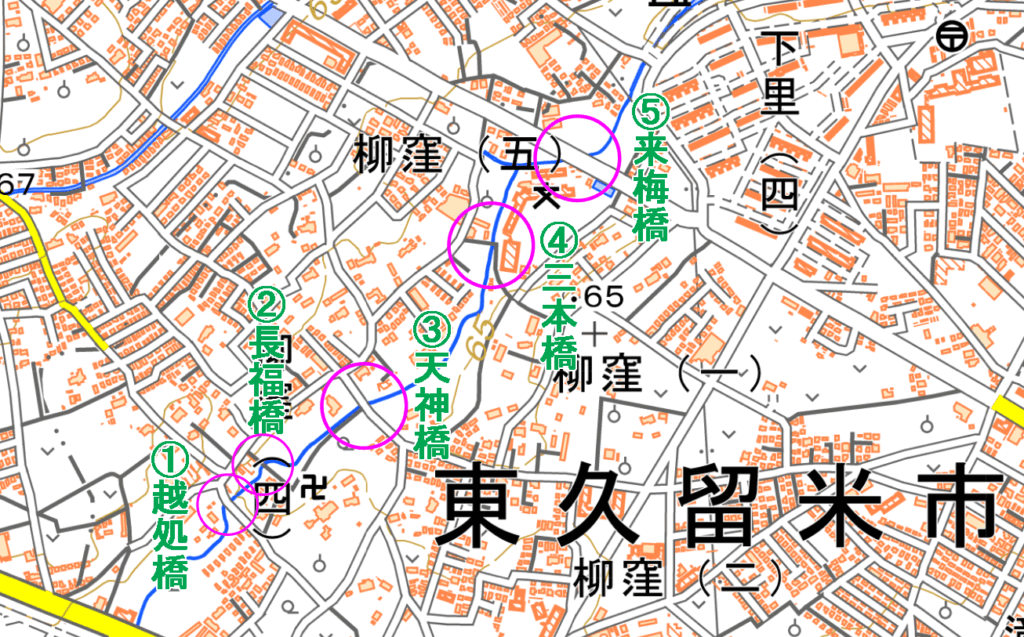

東久留米市内には多くの川があることを以前書きましたが、その一つである黒目川について、源流付近から下流へ向かって主だった道路橋を眺めていきます。

黒目川上流部

①越処橋(こえっちょばし)

地図上に描かれた黒目川最上流の橋。1車線の道路に架けられた橋で、その長さは5mほどであるので道路橋の表示はない。

ちなみに、変わった橋の名であるが、「長福寺を越えたところにある橋」ということのよう。

②長福橋

長福橋は地図の上では軽車道として描かれている道に架る橋で、長さも20mには満たず道路橋の表示はない。

写真の突き当りが長福寺で、その名を取って橋の名にしている。(しかも目出度い言葉)

③天神橋

天神橋は柳窪天神の近くにある御影石製のすいぶん立派な橋であるが、幅員5m程の道に架けられた3m弱の橋で、道路橋の表示は無い。

一説に「東久留米」、「黒目」の由来になったと言われる鎮守・柳窪天神社への道に架っているので、作りに念が入っている。

⑤来梅橋(くるめばし)

来梅橋は歩道のある2車線道路に架る橋であるが、長さが20mに満たず道路橋表示はない。

「東久留米」、「黒目」の由来にかかわるという「来梅」が橋の名前。

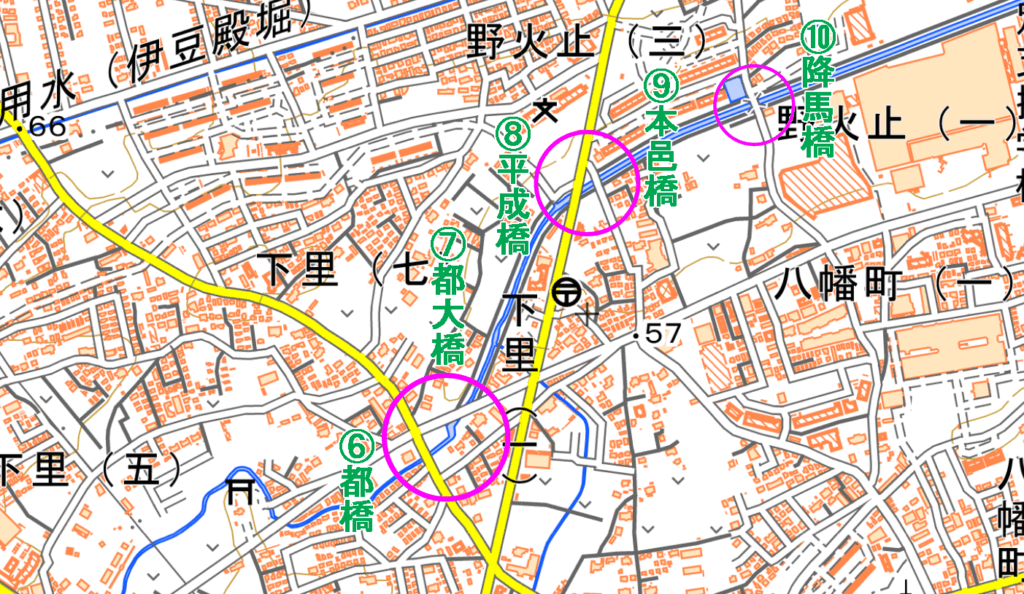

黒目川中流部(1)

⑥都橋

都道4号(所沢街道)に架る5mにも満たない橋。橋の親柱も欄干もなく、ちょっと離れて見るとガードレールが見えるだけでそこが橋であるとは思えない。

この辺りに所沢街道しか通っていなかった頃には、この橋は都に通じる主要な橋であったことが「都」という名前から伝わってくる。

⑦都大橋(みやこおおはし)

都大橋は新宮前通りが黒目川を渡る橋で、その名前からも見た目にも20mはありそうで橋の中ほどには街灯も据えられるほどに立派な橋であるが道路橋の表示はなかった。

都橋の脇にあってランドマーク的な地位を奪うことになったので都大橋と名付けられたのでしょう。

⑧平成橋

名前からも分かるように平成になって架けられた橋で、次の本邑橋を通っていた道を付け替えた都道に架けられたもので、これも道路橋の表示はない。

⑨本邑橋(ほんむらばし)

脇に新たにできた平成橋に役割を譲ったご隠居風の古い橋。平成橋が道路橋で示されていないので、それより小ぶりなこちらの橋が道路橋表示になっていないのは当然かもしれない。

⑩降馬橋(おりばばし)

降馬橋まで下って来ると川幅が広くなってきて橋の長さが20mを超えたものと思われ、やっと道路橋の表示がなされている(見た感じでは⑦、⑧、⑨よりも短い感じがする)。

黒目川中流部(2)

⑪の落馬橋(おちばばし)から下流に架る1車線以上の道路の橋は、全て道路橋で表示されている。(⑪、⑬、⑮、⑯、⑱)

ただ、それより細い軽車道に架る橋は道路橋の表示は無く(⑫、⑭、⑰、⑲)、もう少し先へ下らないと道路橋で描かれていない。

この辺りは黒目川の河川改修で川幅がほぼ同じぐらいに整備されているが、道幅の違いで道路橋の表示に違いがあるように見える。

ところで、「降馬橋」とか「落馬橋」とか何故か武家に関係しそうな名前の橋が続くが、その由来ははっきりしない。

鉄道橋

弁天堀橋の隣には西武池袋線が黒目川を渡る弁天堀橋梁があり、冒頭に述べた斜線部のない鉄道橋の記号で示されている。

橋3種類のそろい踏み

最後に、多摩川に「道路橋」、「鉄道橋」、「空中の水路」の3本が並んで架る場所(それぞれ数百メートル離れている)がありますのでそれを紹介しましょう。

鉄道橋(八高線多摩川橋梁)

道路橋(拝島橋)

空中の水路(拝島水道橋)

※使用した地図は、国土地理院・地理院地図、およびそれに加筆したもの。

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ