多摩地域の30市町村の「形」と「位置」について、それをゲーム感覚で学習するためのアプリを、ブログ執筆メンバーの一人maruさんが作って、2022年4月18日のブログで紹介しています。

今回、このブログでは、30市町村の姿・形を図形的な側面から眺めてみようということで、各市町村の境界線(外周)やその形状について、幾つかの切り口でアプローチしてみたいと思います。

ただ、何か役に立つとか、意義があるとかいう内容にはなっておらず、30市町村を、今まであまり見てこなかった基準で眺めるとこんな風になっていた、という情報です。

隣接市町村の数でみると

まず最初に、各市町村の隣接市町村数を数えて表にすると次のようになります。

※東京都特別区(23区)はそれぞれカウントし、政令指定都市(例えば川崎市や相模原市)の行政区は市単位でカウントしています。

| 隣接市町村の数 | 市町村 | 件数 |

| 1 | - | 0 |

| 2 | 日の出町 | 1 |

| 3 | 狛江市 | 1 |

| 4 | 国立市、昭島市、羽村市、稲城市、清瀬市 | 5 |

| 5 | 武蔵野市、三鷹市、国分寺市、檜原村、東村山市、東大和市、東久留米市、武蔵村山市 | 8 |

| 6 | 瑞穂町、日野市、町田市、多摩市、西東京市 | 5 |

| 7 | 小金井市、府中市、調布市、青梅市、福生市、あきる野市、小平市 | 7 |

| 8 | 奥多摩町、八王子市、立川市 | 3 |

| 計 | 30 |

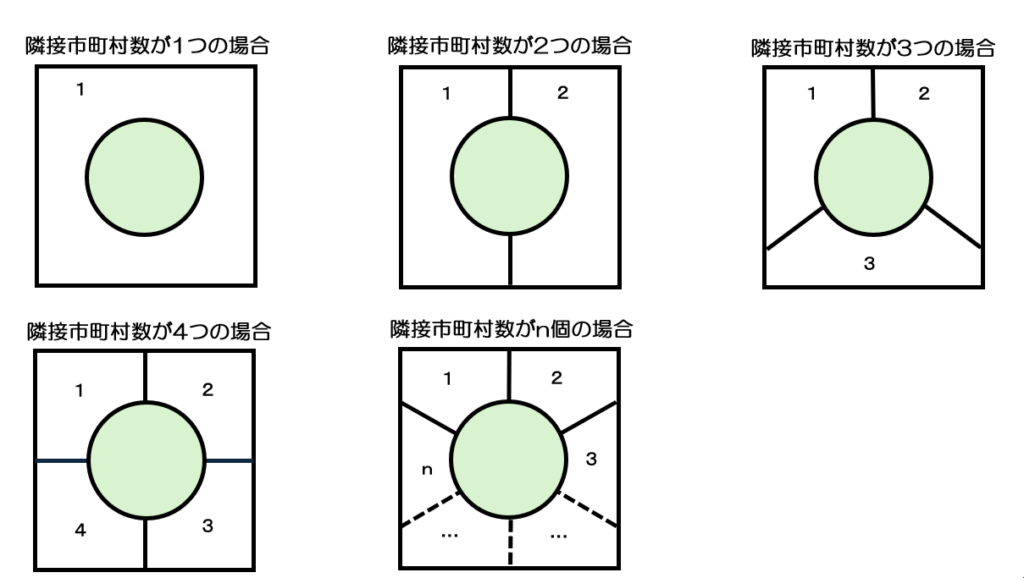

ここで、隣接している市町村の数によるその状態を簡単な模式図によって示すと、こんなふうになります。(自明ですね)

カウントした結果を見ますと、さすがに隣接市町村数が1つだけという「浮島」のようなところはありません。

(日本全国を探してもこのような所は今はないようです。1991年まで、浜松市の中に浮かんだ可美村がありました。)

2つと接する市町村は、1つありました。日の出町です。青梅市とあきる野市の2市と接しています。

この位置関係を見ると、印象としては、この2市に包囲されているといった圧迫感を感じます。特にあきる野市は日の出町を飲み込まんばかりに食らいついています。

なお、接している市町村数を多摩地域だけに限定すると、狛江市は調布市1市と接するだけです。

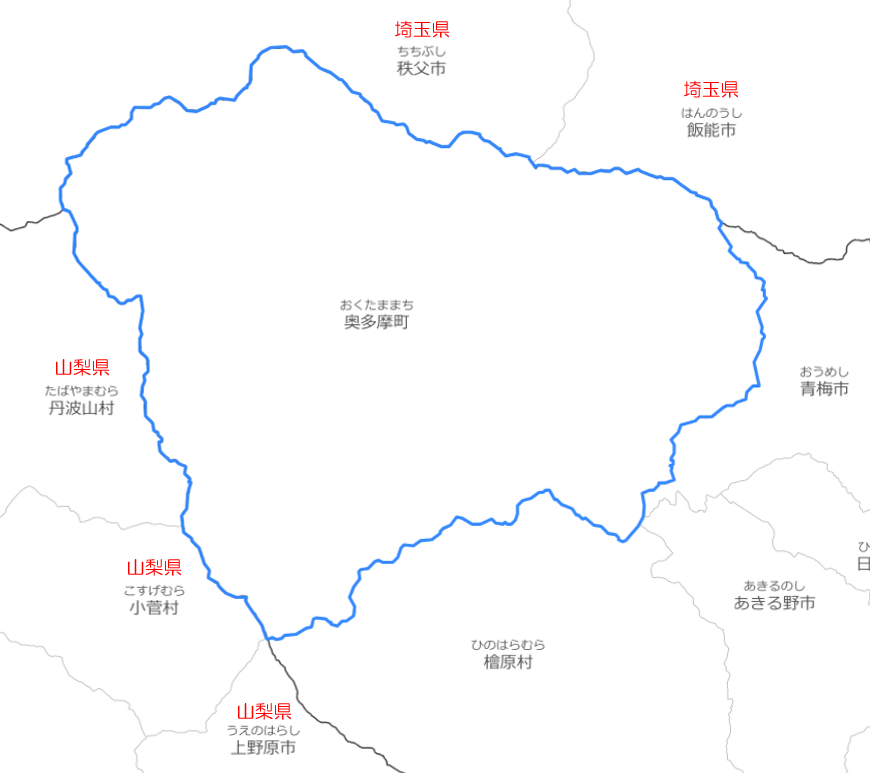

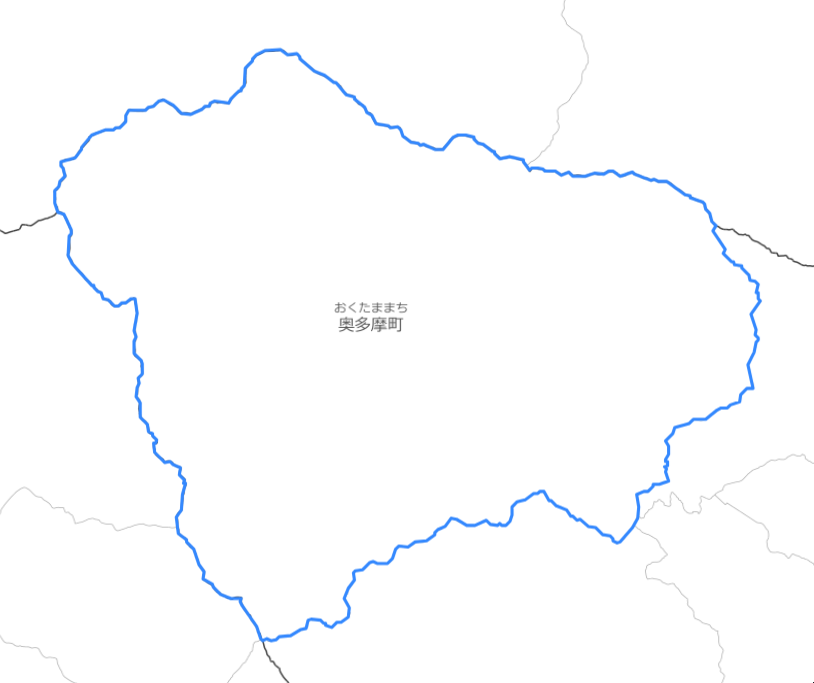

最多は奥多摩町、八王子市、立川市の3市町で、ともに8市町村と接しています。ただし、奥多摩町は埼玉県の2市(飯能市・秩父市)、山梨県の1市2村(上野原市・丹波山村・小菅村)と接しており多摩地域の市町村に限定すれば3市と接するのみであり、八王子市は神奈川県の相模原市と接しているのでそれを除くと7市村と接しており、多摩地域の市町村だけに囲まれているということで見れば、立川市が8市で一番多くなっています。

立川市は多摩地域内での立ち位置が地域の中心になってきている感がありますが、この数字はそれを象徴的に示しているような気がします。

外周の長さでみると

市町村の「面積」については、行政上重要なファクターであるので、各市町村はそれを把握して基本的な計数として公表しています。

しかし、その「外周」の長さについては、国における国境の管理などとは違って行政上押さえておくべき事項と思われないことから、どの市町村もそれを公表していません。(おそらく計測すらしていないと思われます。)

今回、地理院地図の距離計測機能を使って、おおよその外周の長さを計ってみました。

※地図上で計りましたので、境界をなぞる際のトラッキングエラーや、そもそも地理院地図の境界ラインが「転移」などで実際とはズレた位置に描かれていることなどがあって、誤差のあることは了解ください。

さて、30市町村について外周の長さとその順位(大きい順)を表にすると次のようになりました。

参考情報として面積も示しています。

| 外周の長さ(km) | その順位 | 面積(㎢) | その順位 | |

| 武蔵野市 | 20.0 | 22 | 10.98 | 25 |

| 三鷹市 | 34.5 | 10 | 16.42 | 18 |

| 小金井市 | 20.2 | 21 | 11.30 | 24 |

| 国立市 | 16.8 | 29 | 8.15 | 29 |

| 国分寺市 | 23.9 | 18 | 11.46 | 23 |

| 府中市 | 35.7 | 9 | 29.43 | 7 |

| 調布市 | 37.6 | 8 | 21.58 | 11 |

| 狛江市 | 12.8 | 30 | 6.39 | 30 |

| 昭島市 | 19.7 | 24 | 17.34 | 15 |

| 青梅市 | 65.7 | 5 | 103.31 | 4 |

| 羽村市 | 17.2 | 28 | 9.90 | 28 |

| 福生市 | 18.2 | 26 | 10.16 | 27 |

| あきる野市 | 68.9 | 4 | 73.47 | 5 |

| 瑞穂町 | 30.2 | 13 | 16.85 | 17 |

| 日の出町 | 31.3 | 11 | 28.07 | 8 |

| 檜原村 | 48.7 | 6 | 105.41 | 3 |

| 奥多摩町 | 72.1 | 3 | 225.53 | 1 |

| 八王子市 | 90.2 | 2 | 186.38 | 2 |

| 日野市 | 25.8 | 16 | 27.55 | 9 |

| 町田市 | 91.3 | 1 | 71.55 | 6 |

| 多摩市 | 28.5 | 14 | 21.01 | 12 |

| 稲城市 | 21.2 | 20 | 17.97 | 14 |

| 立川市 | 41.0 | 7 | 24.36 | 10 |

| 小平市 | 31.2 | 12 | 20.51 | 13 |

| 東村山市 | 24.5 | 17 | 17.14 | 16 |

| 東大和市 | 19.7 | 24 | 13.42 | 21 |

| 清瀬市 | 17.4 | 27 | 10.23 | 26 |

| 東久留米市 | 22.9 | 19 | 12.88 | 22 |

| 武蔵村山市 | 27.2 | 15 | 15.32 | 20 |

| 西東京市 | 19.1 | 25 | 15.75 | 19 |

これでは数字の羅列にしか見えませんので、分かりやすく一部を抜き出しましょう。

外周の長さの長い順に抜き出してみます。上位6位は次のようになっています。

■外周の長さ上位6

| 順位 | 市町村名 | 外周の長さ(km) |

| 1 | 町田市 | 91.3 |

| 2 | 八王子市 | 90.2 |

| 3 | 奥多摩町 | 72.1 |

| 4 | あきる野市 | 68.9 |

| 5 | 青梅市 | 65.7 |

| 6 | 檜原村 | 48.7 |

一方、面積は次のようになっています。

■面積の上位6

| 順位 | 市町村名 | 面積(㎢) |

| 1 | 奥多摩町 | 225.53 |

| 2 | 八王子市 | 186.38 |

| 3 | 檜原村 | 105.41 |

| 4 | 青梅市 | 103.31 |

| 5 | あきる野市 | 73.47 |

| 6 | 町田市 | 71.55 |

上の2表を見比べると、面積の一番広い奥多摩町が外周も一番長くなっているわけではないことがわかります。面積が6番目の町田市が外周の長さは一番長いことがわかりました。

外周の形状の複雑さをみる

町田市の外周が一番長いことは、その形状を見ればわかるように、町田市は奥多摩町よりも扁平で、西へひょろ長い腕を伸ばしており、しかも境界線はギザギザに細かく入り組んでいることから、面積は奥多摩町の約1/3なのですが、外周は奥多摩町よりも長くなっていそうなことは直感で感じ取れるかと思います。

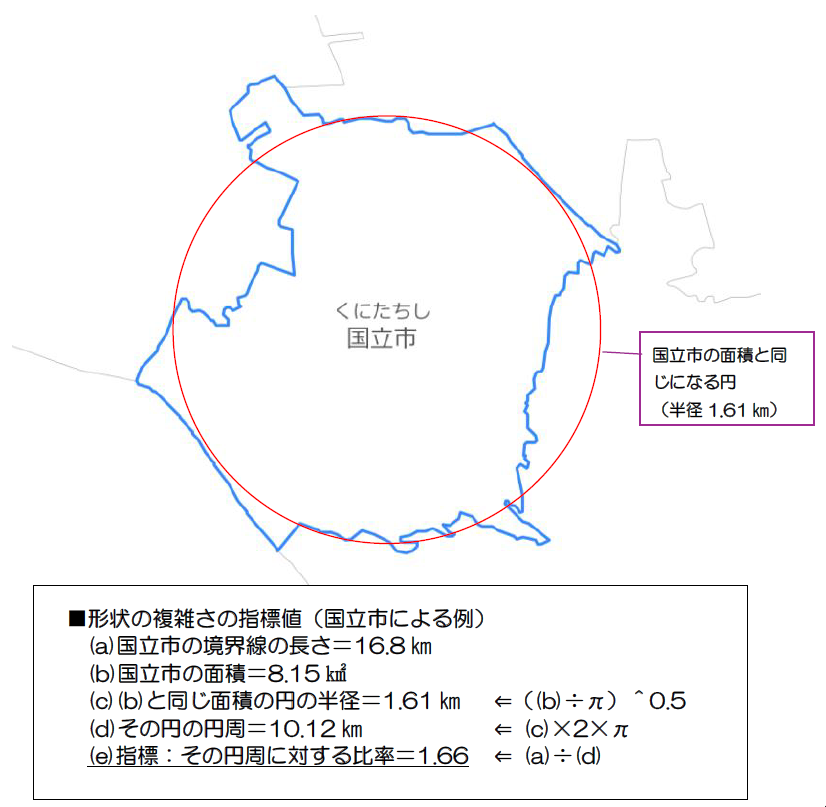

ここで、次のような指標を考えてみます。

ある市の面積が与えられた時に、それと同じ面積となる「円」を想定します。そしてその円の円周を算出して、その市の外周が円周の何倍であるかという値を「形の複雑さの指標」とします。

※面積が同じであるときに、外周の長さが一番短くなる図形は円である、といったことを利用しています。

この指標値が1から大きく乖離すればするほど、円からかけ離れた図形(形状)であることを示していると見るわけです。すなわち、「コンパクトにまあるくまとまっていない」とか「外周に凹凸があったりギザギザが多い」といったことが示されている、と見るわけです。

下に、国立市の例で、そのイメージを示しました。

この「形の複雑さの指標」で30市町村の状況を見てみましょう。

次のようになりました。

| 小さい順 | 市町村名 | 指標値 |

| 1 | 昭島市 | 1.33 |

| 2 | 檜原村 | 1.34 |

| 3 | 奥多摩町 | 1.35 |

| 4 | 西東京市 | 1.36 |

| 5 | 日野市 | 1.39 |

| 6 | 稲城市 | 1.41 |

| 7 | 狛江市 | 1.43 |

| 8 | 東大和市 | 1.52 |

| 9 | 清瀬市 | 1.53 |

| 10 | 羽村市 | 1.54 |

| 11 | 福生市 | 1.61 |

| 12 | 国立市 | 1.66 |

| 13 | 日の出町 | 1.67 |

| 14 | 東村山市 | 1.67 |

| 15 | 小金井市 | 1.70 |

| 16 | 武蔵野市 | 1.70 |

| 17 | 多摩市 | 1.75 |

| 18 | 東久留米市 | 1.80 |

| 19 | 青梅市 | 1.82 |

| 20 | 府中市 | 1.86 |

| 21 | 八王子市 | 1.86 |

| 22 | 小平市 | 1.94 |

| 23 | 武蔵村山市 | 1.96 |

| 24 | 国分寺市 | 1.99 |

| 25 | 瑞穂町 | 2.08 |

| 26 | あきる野市 | 2.27 |

| 27 | 調布市 | 2.28 |

| 28 | 立川市 | 2.34 |

| 29 | 三鷹市 | 2.40 |

| 30 | 町田市 | 3.04 |

指標値が一番小さいのは昭島市です。昭島市の姿を見るとまあるくまとまっています。30市町村の中では円に一番近い形状であると言えます。

指標値が2番目に小さい檜原村も同様にコンパクトにまとまっています。

檜原村ではこの形状を特産品のジャガイモの形に見立てていろいろな場面で「檜原村の形状はジャガイモ」であると発信しています。この形をモデルにした「ひのじゃが君」というご当地キャラクターもあります。

一方、指標値が最も大きい町田市は扁平な形状で境界線が複雑に入り組んでいて、円の形状からはずいぶん崩れているということになります。(上図参照)

次に示す三鷹市は逆凹の形状で、しかも境界線が大きく出入りしている部分が右側(東側)にあって、指標で見ると、2番目に複雑な形状をしているということになります。

隣接2市町村間の境界が最長の場所

次に隣接市町村の境界が最長の場所を調べました。

まずは同じ多摩地域内の市町村間の境界をみてみます。

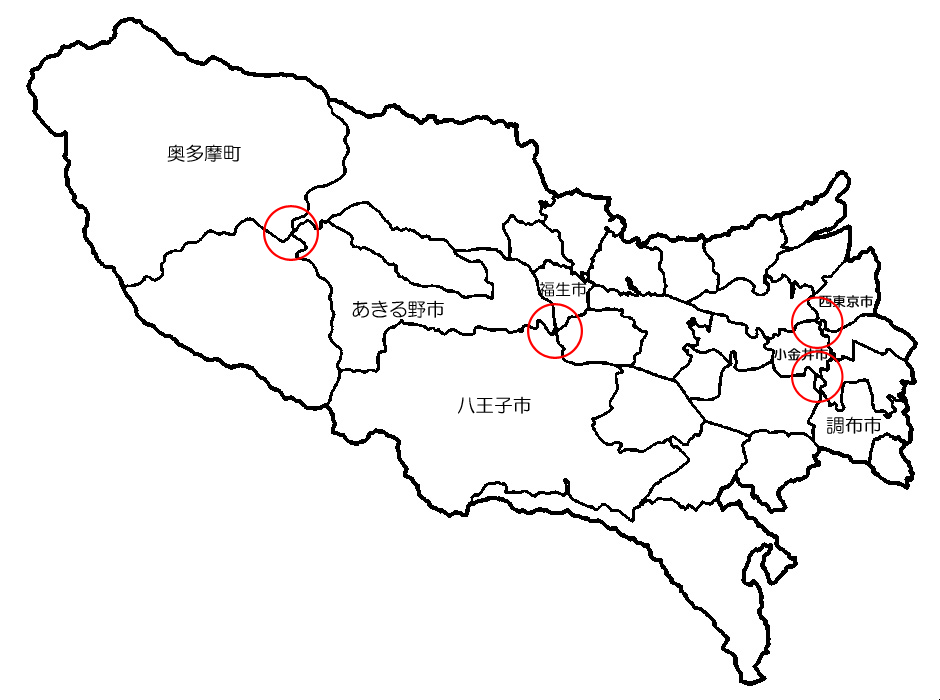

長そうな境界を探すと下のように4か所ありますので、それぞれ地図上で測定します。

結果は次のようになり、「あきる野市-八王子市」間の境界が最長であることがわかりました。

| 長い順 | 隣接する市町村 | 境界の長さ(km) |

| 1 | あきる野市-八王子市 | 21.6 |

| 2 | 八王子市-町田市 | 20.7 |

| 3 | あきる野市-日の出町 | 19.8 |

| 4 | 奥多摩町-檜原村 | 15.7 |

次に、隣接県の市町村との境界を見ますと、「町田市-相模原市」が28.9kmとなっており、「あきる野市-八王子市」間の境界21.6kmを上回り、多摩地域市町村における隣接境界の最長となっています。

ここでの境界はそのほとんどが「境川」になっており、長い理由の一つに、川がくねくね蛇行していること(今は河道になっていないが河道整備前の流路が境界になっているところもある)が関係しています。

隣接2市町村の境界が最短の場所

次は隣接した市町村の境界が一番短いところはどこかを探してみます。

地図上でそれらしい所が何か所かあるのですが、それらを地理院地図上で計測してみます。

| 短い順 | 隣接する市町村 | 境界の長さ(m) |

| 1 | 福生市-八王子市 | 270 |

| 2 | あきる野市-奥多摩町 | 300 |

| 3 | 小金井市-西東京市 | 480 |

| 4 | 小金井市-調布市 | 800 |

結果は上の表のように、八王子市と福生市の市境が270mで最も短いことが分かりました。

その場所を拡大してみます。

次が現地の写真です。

多摩川の中州部分に市境が走っており、したがってエイ・ヤーと直線で市境が引かれています。福生市側は「福生南公園」になっています。

ここで見た最短境界は多摩地域内の市町村間での状況であり、隣接県の市町村との境界を見ると、更に短い所があります。

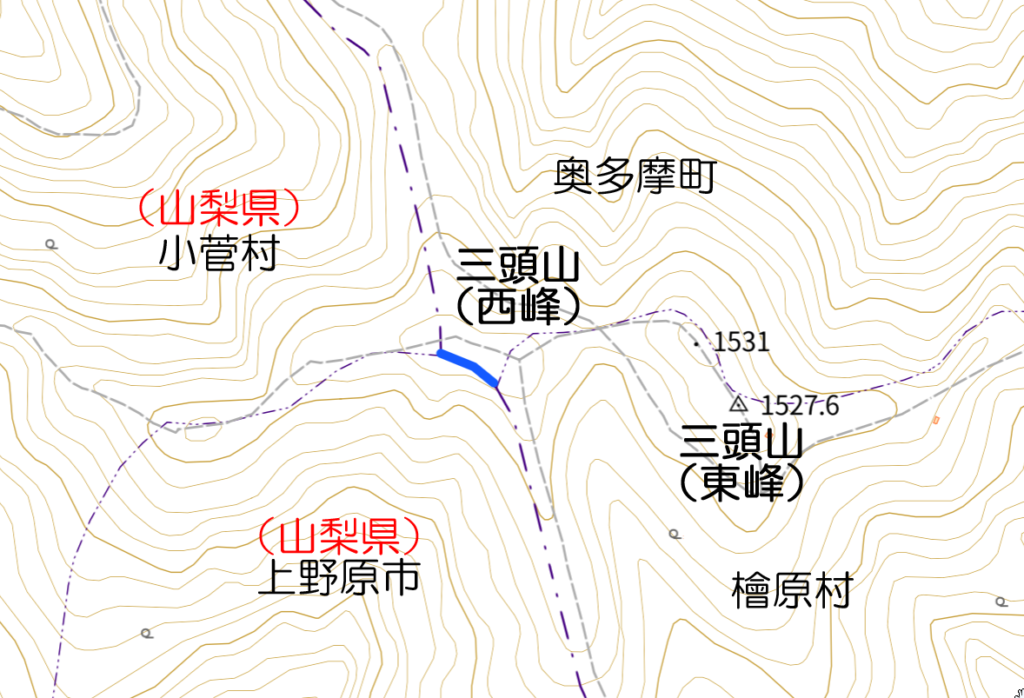

それは下の図の場所です。

三頭山(西峰)の山頂南側に、奥多摩町と山梨県上野原市の短い境界があります。その長さは40mです。

市町村の飛地

今回の作業を行う中で、多摩地域の市町村間において、飛地が2ヶ所あることがわかりました。

(他県に飛び出している飛地についてはブログ「東京都庁へ行くのに他県を通らないでは行けない場所」をご覧ください。)

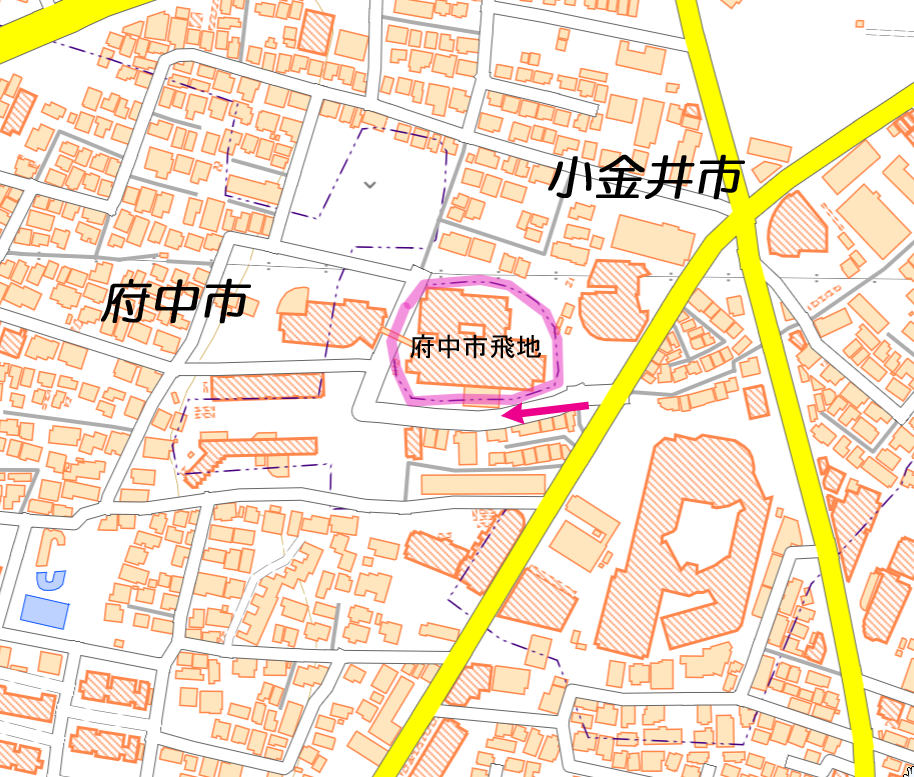

①小金井市にある府中市の飛地

府中市の飛地は、小金井市内に立っている東京自治会館・本館という都の施設の主要部分だけが府中市に属するという状態になっています。

飛地に東京自治会館・本館ができたのか、それとも東京自治会館・本館を府中市に組み入れたのか、どんな事情があったのか気になります。

②武蔵村山市にある瑞穂町の飛地

この場所は横田基地の中になるので、現地確認は不可能なのですが、どんな事情で飛地になったのかは①同様に気になるところです。

飛地はいろいろなことを想像させてくれます。

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ