カタクリの花

ユリ科カタクリ属で北半球の東アジアから北アメリカ、ヨーロッパに分布し、日本は北海道、本州、四国、九州に分布している。日本に4種類の花の色がある(淡紫、白、黄色、淡紅)が、見られるほとんどが淡紫と淡紅色である。生えている場所は、山の北西向き斜面に群生する。

名前の由来

カタクリの地下茎は30~40cmと深く、鱗茎(球根と同じ様な物)といわれる姿が栗の実の片割れに似ていることから「片栗」の意味で名付けられたといわれている。

花

花は晴天時に朝日を浴びると、花被片は開き背面で交差するほど極端に反り返り、夕暮れに閉じる運動を繰り返す。日差しがない曇りや雨の日は花が開かないまま閉じて下を向いている。

花びらの内側にある斑紋模様が神秘的で綺麗

花の中をよく観察すると、花びらの内側には綺麗で神秘的な斑紋模様(桜模様の縞)が見える。この模様は上から見ているだけでは分からないので手鏡などを持って花の下から花の中を観察しないと見ることが出来ない。カタクリの花の美しさは、花びらの内側にあると僕は思うので、花を見る時は是非花の内側を見て欲しい。

花の中の蜜標(花の目元近くにある桜模様の縞)は虫に蜜の場所を知らせるもので蜜標と言われる。

アリが種子を運ぶ

種子に付着しているエライオソームには脂肪酸や炭水化物などが多く含まれていて、アリがこの成分に誘発され種子はアリによって巣がある遠くまで運ばれる。

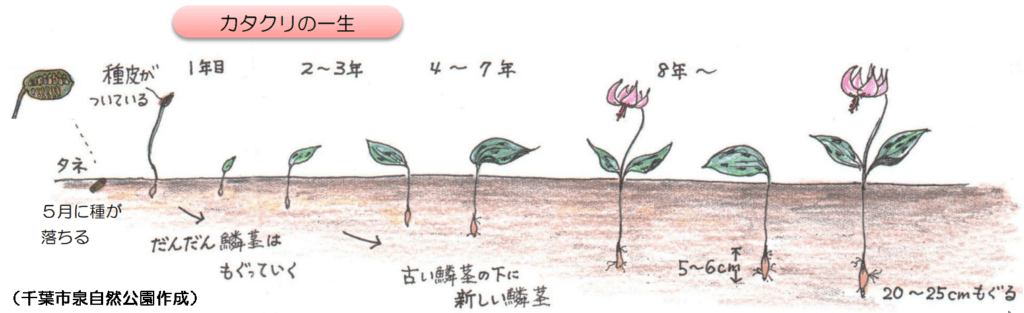

発芽から花が咲くまで

5月に種が落ちる。翌年の春、松葉のような葉を伸ばして2週間ほどで枯れる。次の年に丸い葉っぱを出す。毎年少しずつ大きな葉っぱをつけ、鱗茎に養分を蓄える。早くて7~8年頃からやっと花を咲かせる株になる。春先に雪解けとともに花を咲かせ、初夏を過ぎると地上部は枯れて、地中の鱗茎が残り翌年の春まで地中で過ごす草花(スプリングエフェメラル=春の妖精)の代表格です。

白花

白花のカタクリは突然変異で10万株に一つ位出ると言われている。瑞穂町の「さやま花多来里の郷」では毎年白花が咲きますので一度はみに行っては如何でしょうか?

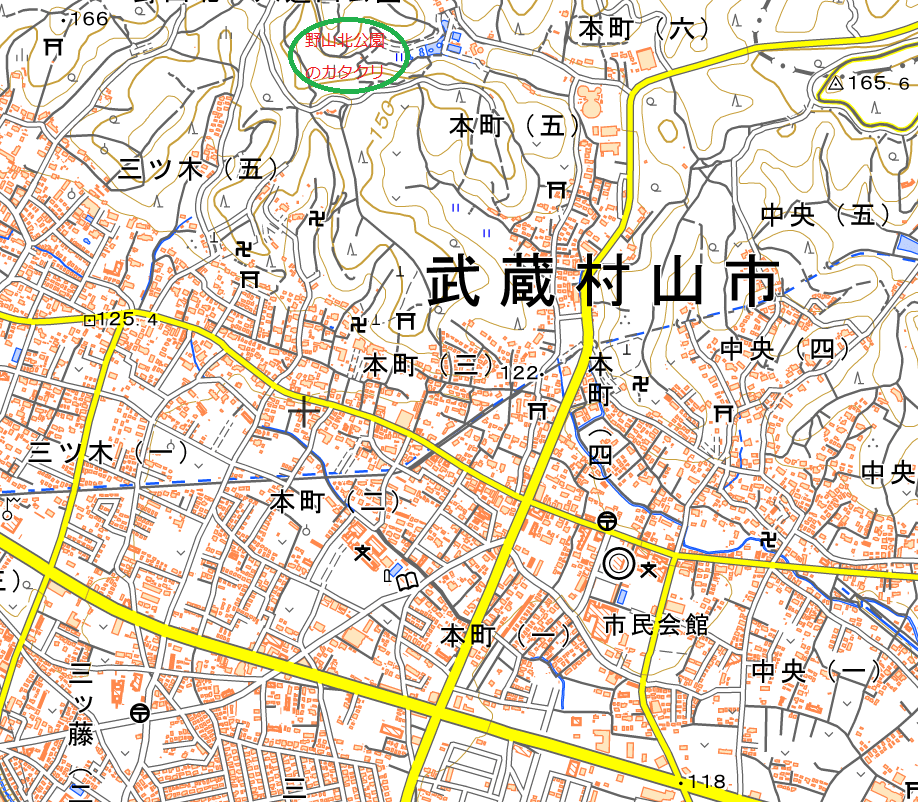

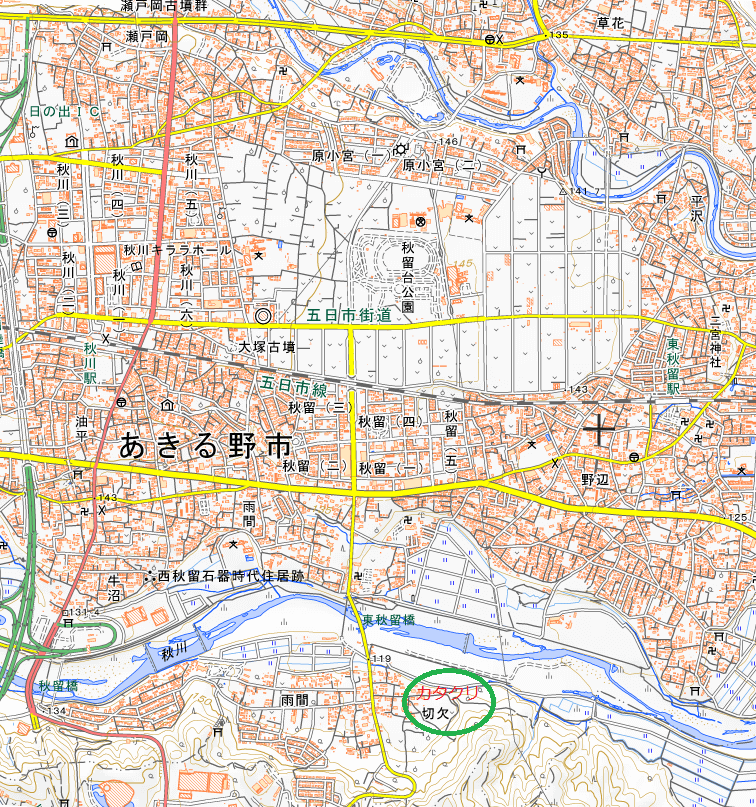

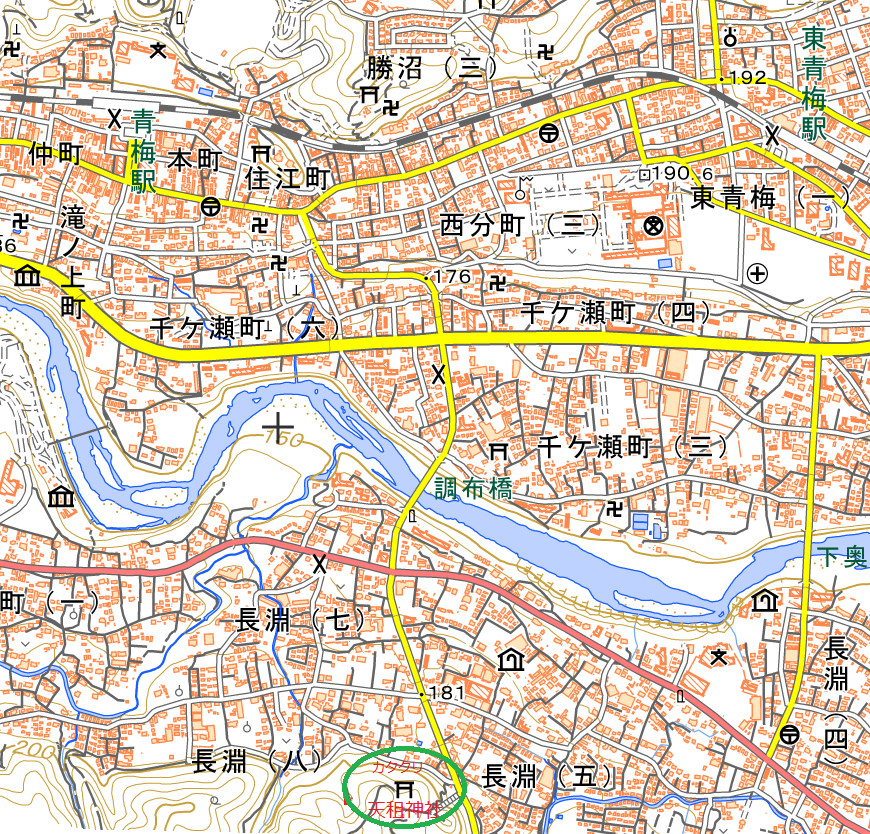

多摩地区できくちゃんが知る群生が見らる葉場所

◎武蔵村山市立野山北公園北西斜面

◎瑞穂町「さやま花多来里の郷」

◎あきる野市切欠地区北西斜面

◎青梅市長淵丘陵の天祖神社北西斜面

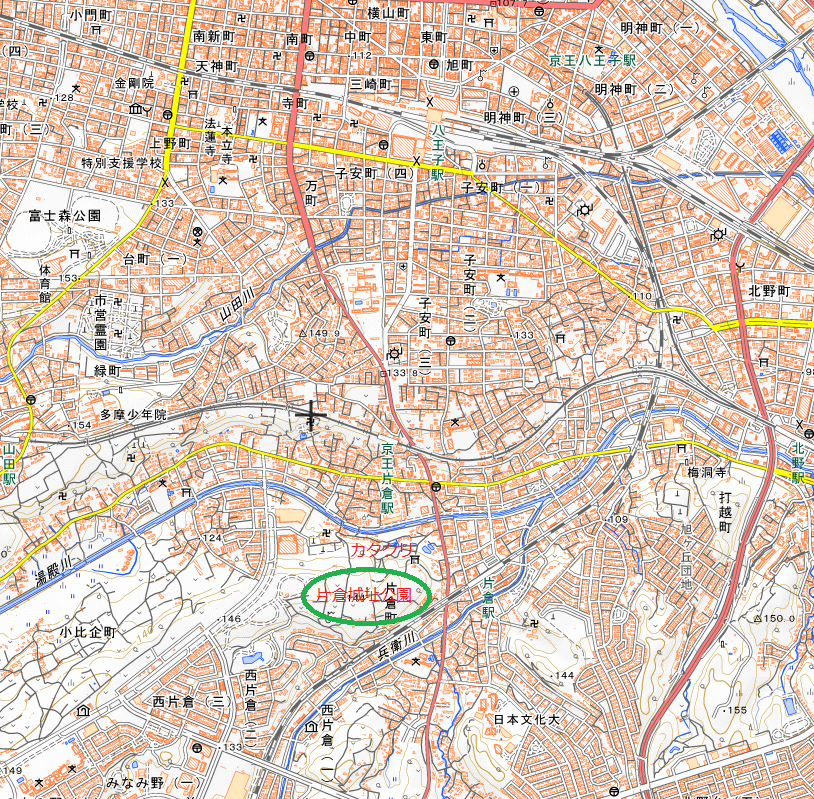

◎八王子市の片倉城址

※参考資料

○Wikipedia等インターネット情報

○国土地理院地図

○瑞穂町HP

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ