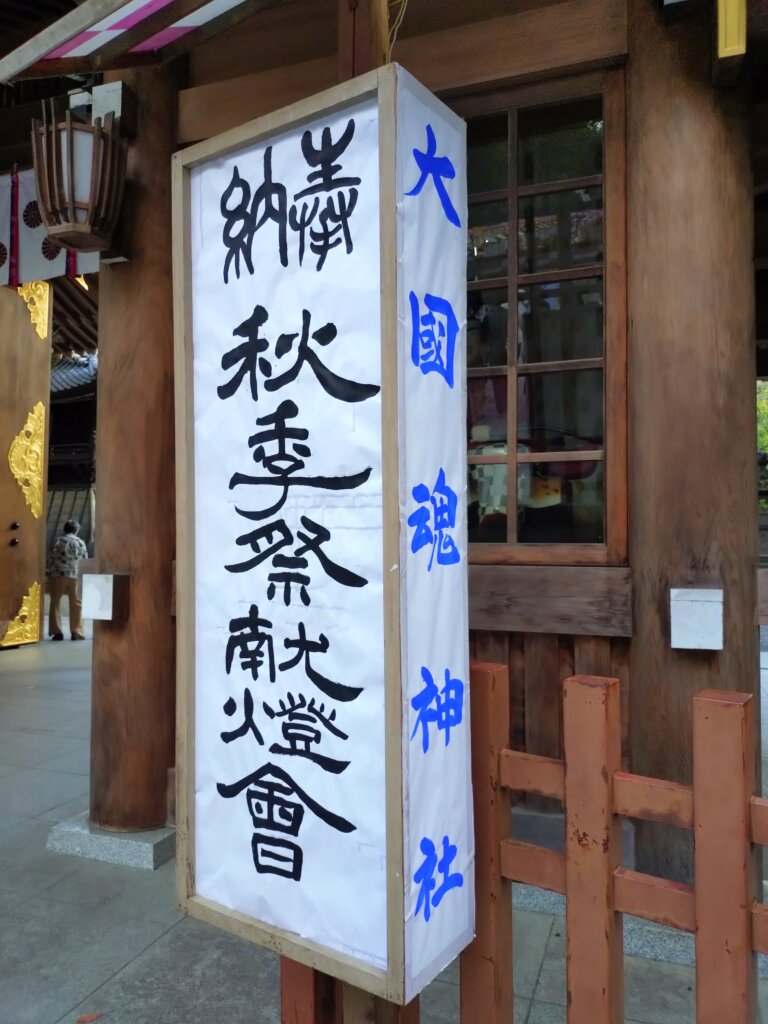

大國魂神社秋季例大祭くり祭

最近は10月になっても半袖から離れられないが、彼岸を迎え「暑さ寒さも彼岸まで」とは、よく言ったものだと思えた時代、、くり祭は秋の訪れを実感させるものであったにちがいない。通称くり祭、大國魂神社秋季例大祭は毎年9月27・28日の2日間に渡って開催され、27日が宵祭り28日が本祭りとなっている。

2025年の行事日程

◆ 9月27日(土)

境内奉納行灯掲出(境内) 9:00~21:00

薪狂言(大國魂神社神楽殿)17:00~

◆ 9月28日(日)

境内奉納行灯掲出(境内) 9:00~21:00

神楽(大國魂神社神楽殿)17:00~/19:00~

囃子の競演(けやき並木通り)18:00~20:00

元文2年9月28日(1737年)の武蔵総社六所宮太々神楽創立を起源としており、途中一時中断されていた時期もあったが、再興され現在まで引続き行われている。

奉納行灯は、大正14年から太々神楽講員の奉納により始められたものである。

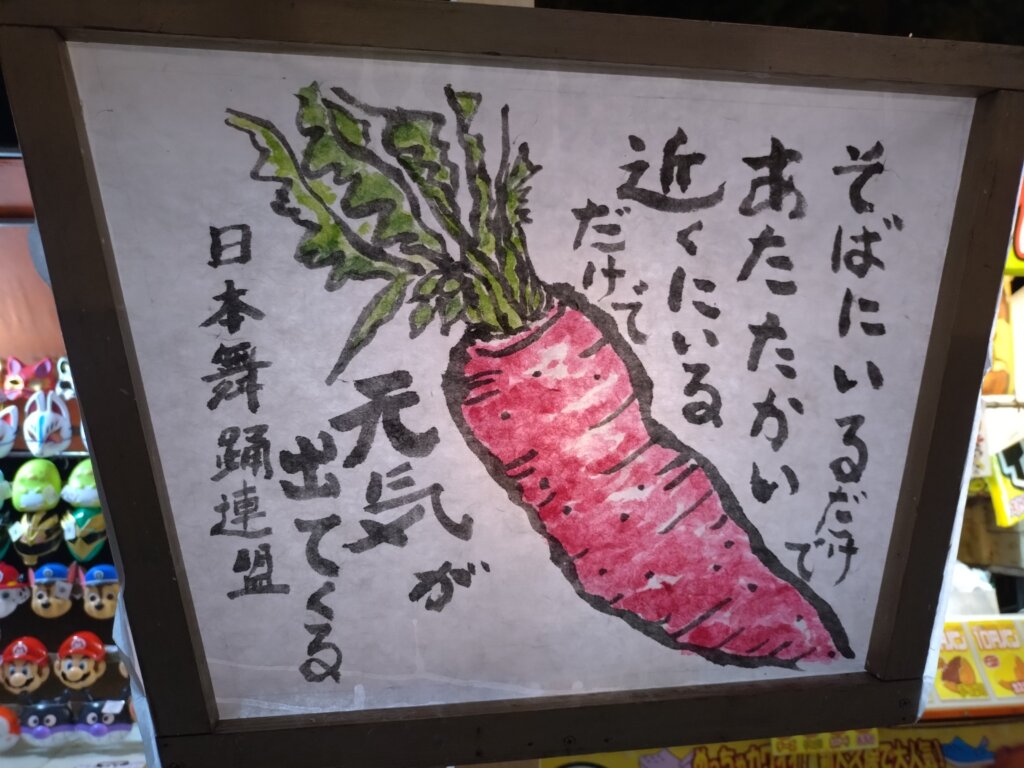

境内に約260本の行灯を灯し、夕闇迫る頃の境内は幽玄そのものとなる。当初、行灯は市内の子供達に奉納画を描いてもらっていたが、 現在は府中市芸術文化協会の会員による奉納画である。

※画像はクリックで拡大します

描かれている

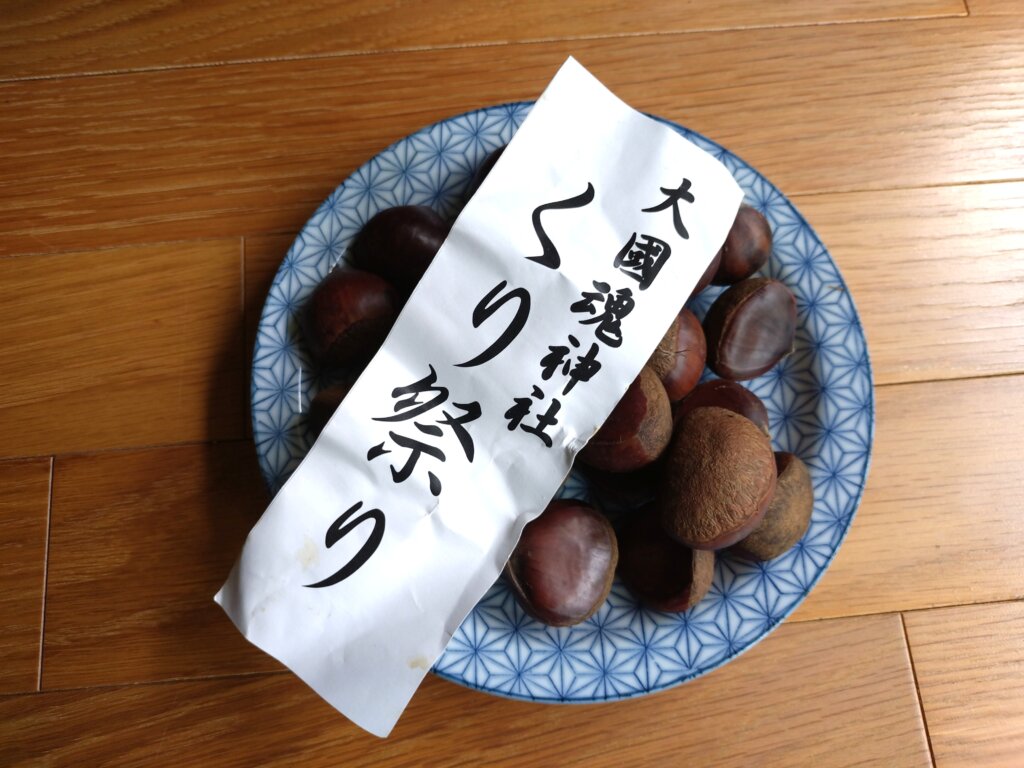

別名「くり祭」と称されるのは、武蔵野の大地が栗の発育に適していたとともに保存食として重要視され、さらに上質の栗が採れることから徳川家に栗を献納するようになり、栗を採取する時期と太々神楽の時期が重なることから、やがてくり祭と呼ばれるようになったと思われる。

くり祭と言っても「栗」の出店は随身門近くに一か所である。産地は何か所かあり、もちろん「多摩産」の栗も売られていた。私はすぐに食べられる「ゆで栗」を買った。500gで1000円也、結構な量である。剥くのが手間でそう何個も食べられない。調べると冷凍すれば3ヶ月は持つし、剥きやすくもなるという。7~8個食べて冷凍することにした。

17時頃から巫女さん達により、行灯への火入れが行われる。数が多いので大変そう。まだ明るいのでさほど行灯の明かりは目立たないが、暗くなるに従って雰囲気が盛り上がってくる。

19時頃には屋台のない随身門の内側は、誰そ彼れというようなほの暗さで、くり祭のキーワードである「幽玄」を感じさせる。

薪狂言

狂言は、一般社団法人狂言大蔵会により奉納される。大國魂神社で狂言を鑑賞するのは初めてだ。何十席か並べられたパイプ椅子は、開演30分前にはもうすでに満席で、それを取り囲むように立ち見の人たちも演技の開始を待っている。狂言は、演技中の撮影は禁止という注意書きがある。

17時、まだ薪は焚かれていない。最初の演目は、「靭猿」(うつぼざる)である。あらすじは、猿引の連れている見事な猿を見た大名は、自分の靱(うつぼ)に用いたいからその猿の皮をよこせと言う。猿引が断ると、ならば猿もろともお前も殺してやるとすごむ。 泣く泣く猿を殺すために猿引が杖を振り上げると猿が芸の合図かと思い、一生懸命に舟の艪を漕ぐ仕草をする。猿引は泣き崩れる。大名は己が非を悟り、猿を殺さぬよう命じる。猿引は大名への礼として、猿に踊りを演じさせる。それを見て喜んだ大名は、自分も一緒に踊りだす、というもの。

仕草の愛らしい子猿を演じていたのは少年で、演目終了後に代表理事大蔵彌太郎氏と共に挨拶に立った。感想を尋ねられ、「狂言はとっても楽しい」の一言。拍手喝采。

次の演目の前に薪の火入れ前のお祓いが執り行われ、薪が焚かれた。

その後のプログラムは、「船渡聟」(ふなわたしむこ)、「以呂波」(いろは)、「口真似」(くちまね)、「舟船」(ふねふな)、「梟」(ふくろう)と続く予定であったが、私は神社を後にした。

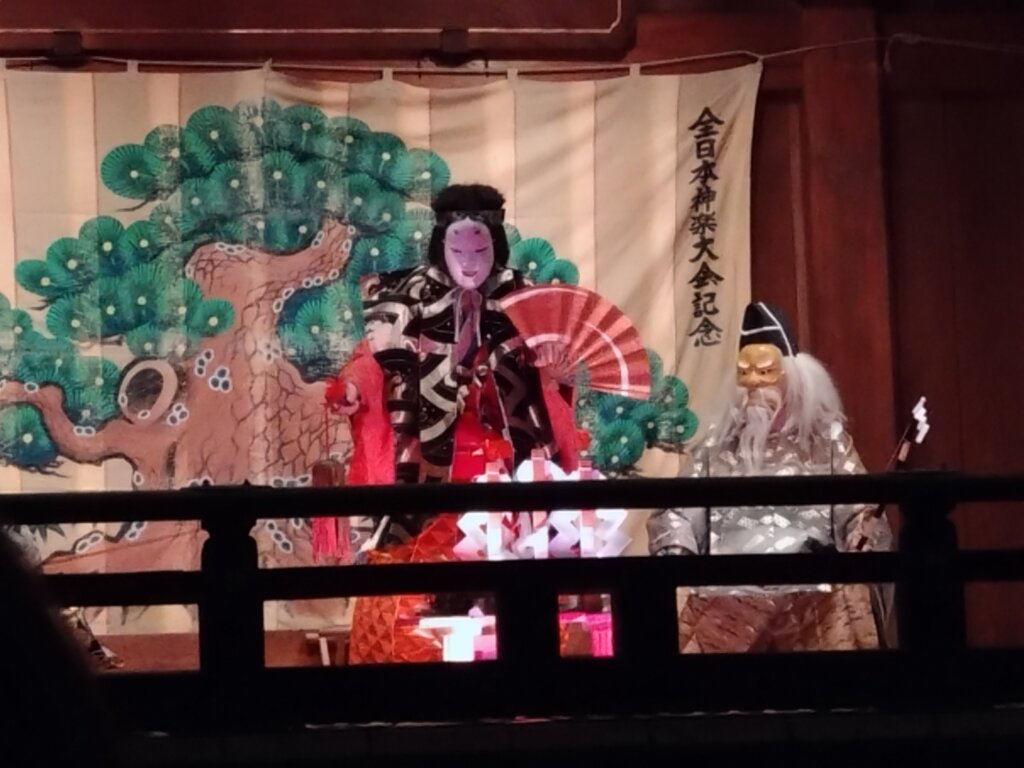

神楽

28日の神楽はおなじみ「山本頼信社中」により「江戸の里神楽」が、17時と19時の2回にわたり奉納される。

17時の部は、演目は国生み神話「天浮橋」(あめのうきはし)。19時の演目は、初めて観る「八幡山」であった。

「八幡山」は、神功皇后(じんぐうこうごう)の三韓征伐(さんかんせいばつ)という「古事記」「日本書紀」に記された伝説・神話を題材としている。演者は無言だが、ストーリーが解説されるので初めてでもわかりやすい。

第十四代仲哀(ちゅうあい)天皇とその妻・神功皇后は、九州の熊襲(クマソという一族)征伐に向かう。その途中に寄った神社で神功皇后は、「西にある国を攻めよ」という神のお告げを受ける。しかしお告げを信じなかった仲哀天皇は、神罰により急逝してしまう。

残された神功皇后は仲哀天皇との子をお腹に宿したまま、当時は、新羅(しらぎ)・百済(くだら)・高句麗(こうくり)という三国があった現在の朝鮮半島へ勇敢な武官の武内宿禰(たけうちのすくね)と共に渡る。

この出陣の一場面を演目としたのが、三韓征伐の前段部で演じられる「八幡山」という舞である。

囃子の競演

28日の17時頃から交通規制が行われ、各町内の山車がけやき並木に集まって来る。山車は法被姿の誘導員によって定位置に導かれる。東馬場、新成、けやき、本町、寿、八幡町、片町、番場、矢崎町、新宿山谷、新宿、屋敷分の12基の山車が集まり、18時からお囃子の競演が始まる。けやき並木は、12基の山車と見物人で大賑わいである。

お囃子は20時頃まで続き、順に誘導により旧甲州街道を各町に帰って行く。祭りも終わりである。

随身門より外は屋台の明かりがあるので、行灯の明かりを感じさせないが、内側は行灯に照らし出された境内が印象的で、くり祭の特徴といわれる「幽玄」を感じることができた。

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ