松野伍秀

彫刻家「朝倉文夫」の内弟子であり、日展の無監査会員として彫刻作品を多く製作されました。昭和61年(1986)71歳で亡くなられました。青梅市内に残る作品を紹介します。

松野伍秀と青梅市の関わり

本名は松野栄二、大正4年(1915)佐賀県佐賀市生まれ。戦後、西多摩郡三田村(現青梅市)村立三田中学校の美術教師となります。市内梅郷に住み、三田中学校が青梅市立第五中学校、そして青梅市西中学校と統合され名前が変わりましたが昭和53年(1978)まで同校で教鞭をとって来ました。また市立第四中学校の講師も務めていました。

彫刻家「朝倉文夫」

明治16年(1883)大分県生まれ、東京美術学校(現東京藝術大学)を卒業、彫刻家として数多くの作品を製作しました。昭和23年(1948)には文化勲章を受章されました。写実性を重んじる作風から偉人の銅像に秀作が多く、代表作には、旧東京都庁前の「大田道灌像」、早稲田大学の「大隈重信像」などがあります。また、青梅市沢井3丁目、楓橋近くの多摩川畔に立つ「青年の像」も朝倉文夫氏の作品です。

松野伍秀の作品

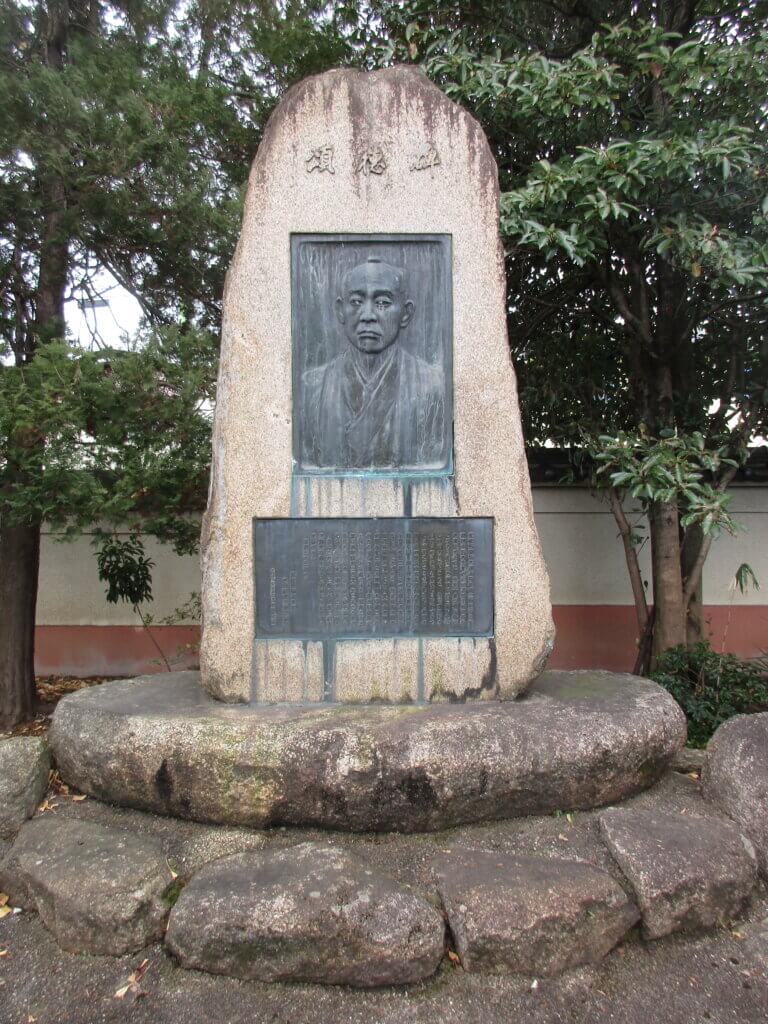

1.頌徳碑(吉野織部之助のレリーフ)

新町2丁目、新町御嶽神社境内にあり、昭和35年(1960)10月建立、江戸時代、幕府の新田開発により新町村が開村されて350年になるのを記念し、武蔵野開拓の祖である吉野織部之助の事績を顕彰して造られました。このレリーフには他の作品には見ることが難しい「伍秀作」というサインが右下にあります。

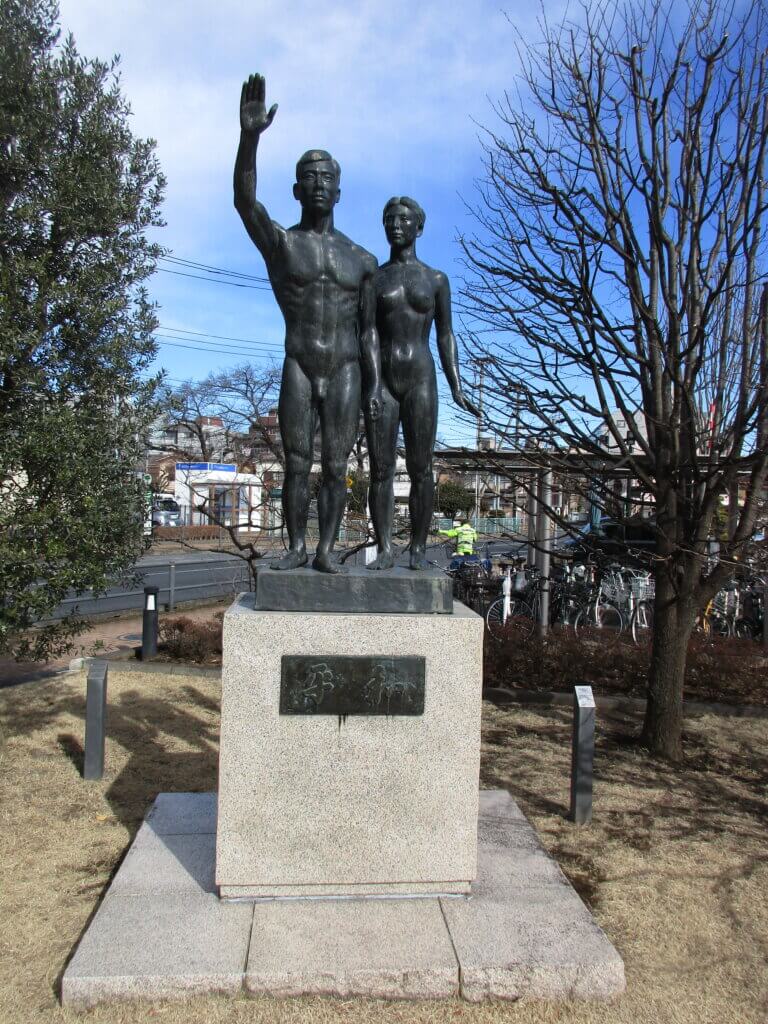

2.平和の像(男女が手をつなぎ、男性が右手を挙げている裸立像

東青梅1丁目青梅市役所西側市民広場内にあり、昭和36年4月5日(1961)建立。青梅市が昭和33年(1958)世界連邦平和都市宣言を宣明したことと、青梅市役所旧庁舎新築を記念して造られた。台座には「平和」と書かれている。

3.板垣退助像(フロックコートを着た板垣退助の立像)

駒木町1丁目釜の淵公園内にあり、昭和36年5月建立。明治時代に三多摩自由党の有志が、党首の板垣退助を対岸の大柳河原に招いて鮎漁を楽しんだことを記念して造られた。台座に「板垣死すとも自由は死せず」と書かれている。

4.岩波光二郎翁之寿像(岩波光二郎の胸像)

長淵7丁目調布橋の長淵側にあり、昭和37年11月3日(1962)、旧調布村村長であった岩波光二郎の郷土興隆と藍授褒章(らんじゅほうしょう)受章を讃えて建立された。

5.少年の像(野球帽をかぶり、右手にボールを持つ少年の立像)

梅郷3丁目市立第五小学校校庭に建っている。『青梅市立第五小学校創立130周年記念誌 わたしたちの学校』に、「昭和47年11月、松野さんのお子さんが第五小学校に通っていたこともあり“子供たちが健やかに育つように”という願いを込めて、贈ってくださいました」と記載されている。

6.若鮎の像(女性が泳いでいるような裸像)

大柳町柳淵橋の大柳側にあり、大正2年日本最初の鮎放流に成功した地であることを記念して、昭和48年12月20日建立された。鮎の美しさを女性になぞらえてデザインしたと言われている。

7.平和の像(右手を腰に当てている男性の立像)

JR青梅駅前ロータリー中央にあり、昭和54年10月18日、青梅市が平和都市宣言をしてから20周年を迎えるのを記念して建立された。台座の「平和」という文字は湯川秀樹博士夫人である湯川スミさんによるものである。

8.青年の像(青年の立像)

河辺町4丁目青梅市総合体育館(住友金属鉱山アリーナ)入口に昭和55年10月、同体育館開館を記念して建立された。台座には「青年の像」と書かれていて、右手に弓状の物を持っている。

9.田中孫次郎翁像(田中孫次郎の胸像)

青梅市西分3町目青梅織物工業協同組合の敷地内にある。

田中孫次郎は明治9年(1876)、上長淵村に生まれた。青梅織物同業組合初代組合長井上倉吉の従弟にあたる人物である。昭和3年(1928)、青梅織物同業組合二代目組合長に就任。その後、青梅織物工業組合を新たに設立し、理事長として昭和初期を乗り越え発展していった青梅織物業に礎を築いた偉業を讃え、昭和26年(1951)「田中孫次郎翁像」が建立された。台座の背記には、「朝倉文夫先生高弟松野伍秀先生に乞ひ師の監修をも加えて翁の胸像を建つ。今その温容を仰ぎては嘗て世に御座せし翁の風丰を偲び転た欽慕に禁へざるなり」と刻まれている。

※その他に青梅市立美術館には「夏」(昭和52年)、「海風」(昭和55年)と題する男性の石膏製立像2体が収蔵されている。共に日展に出品され、松野伍秀自身が昭和55年美術館に寄贈したものである。

※参考資料

○青梅市文化財ニュース 第285号、第295号

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ