ゴールデンウィークが終わり、人出がひと息ついた頃を見図って、昭島市のウォーキングコースを歩いてみた。

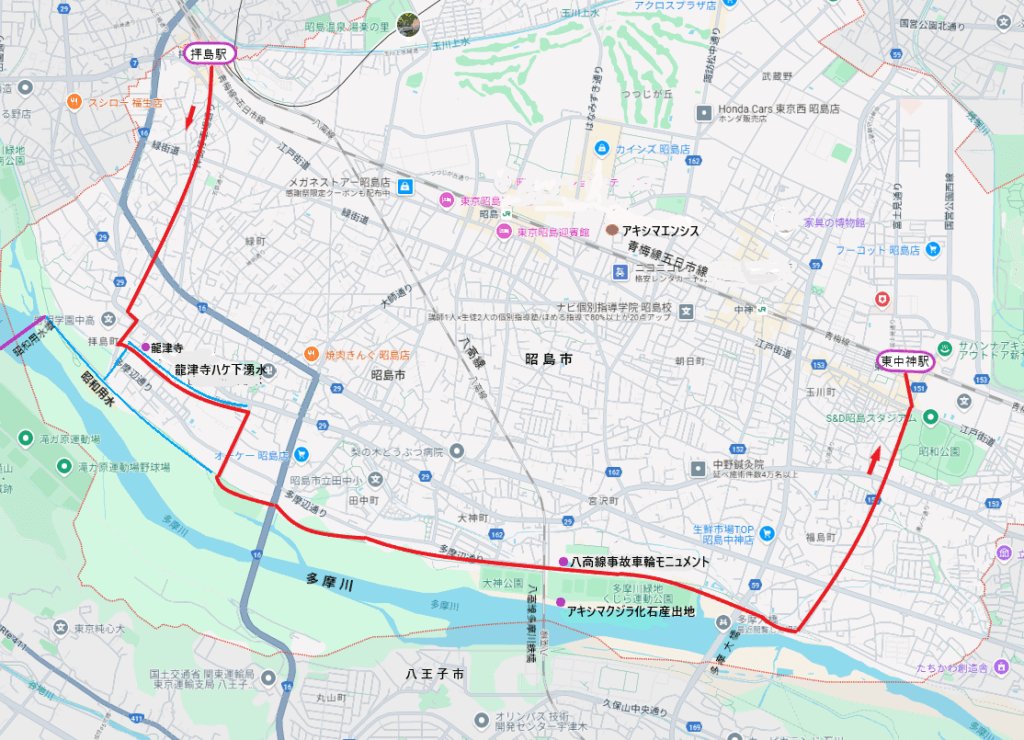

このコースは、昭島市の水辺と歴史・遺産を尋ねる散策路で、昭島市の南部に位置しており、ほぼ多摩川に沿って歩く。多摩川を挟んで対岸には八王子市が隣接している。

JR青梅線に乗り、拝島駅で下車。南に向かって歩き、1つ目の訪問地、龍津寺(りゅうしんじ)ハケ下湧水をめざす。

龍津寺ハケ下湧水は、龍津寺(室町時代創建で曹洞宗の寺院)が建っているハケ(段丘崖)下から湧き出る清水で、「東京の名湧水57選」に選ばれている。

湧水が湧き出るこの一帯は、規模は大きくないが多摩川が削出したハケが東西へ延びていて、この地域の景観を彩る崖線を形成している。

ハケの数個所から湧き出る清水は流れを集めて、室町時代から近隣の田畑を潤してきた。昭和8年(1933)、今日の場所に昭和用水堰が建造され、多摩川の水を取水する昭和用水が開削されると、一部の水が龍津寺ハケ下湧水へ通水された。

多摩川の水が加わり、水量が豊かな龍津寺ハケ下湧水には錦鯉が泳ぎ、水鳥が羽を休めている。湧水の流路に沿って設けられた遊歩道は訪れる人々の憩いの場となっている。

龍津寺ハケ下湧水から多摩川へ向かい、堤防に築かれた遊歩道を歩いて2つ目の訪問地、八高線事故車輪モニュメントを尋ねる。

八高線事故車輪モニュメントは、八高線の多摩川鉄橋で起こった悲惨な事故を後世に伝えるために設置された。

昭和20年(1945 )8月、小宮ー拝島間にある八高線多摩川鉄橋で、旧国鉄八高線の上りと下りの列車が正面衝突し、少なくとも105名の命が失われるという痛ましい事故が起きた。

事故は太平洋戦争終結から9日目の早朝に起きた。終戦直後の混乱に加え、数日来の大雨で人為的ミスも重なったという。犠牲者の多くは復員兵や疎開先から帰る学生だったとされる。

平成13年(2001)、多摩川鉄橋に近い多摩川中洲で錆びついた列車の車輪が発見され、平成16年に多摩川堤防脇のこの地にモニュメントとして設置された。

八高線列車事故については、ふ~さんが同じ多摩めぐりブログで詳細に解説している。

八高線事故車輪モニュメントから多摩川の河原に降りて、3つ目の訪問地、アキシマクジラ化石産出地を尋ねる。

アキシマクジラの化石産出地は、多摩川河川敷JR八高線多摩川鉄橋の11番橋脚の下流約36mの地点とされている。

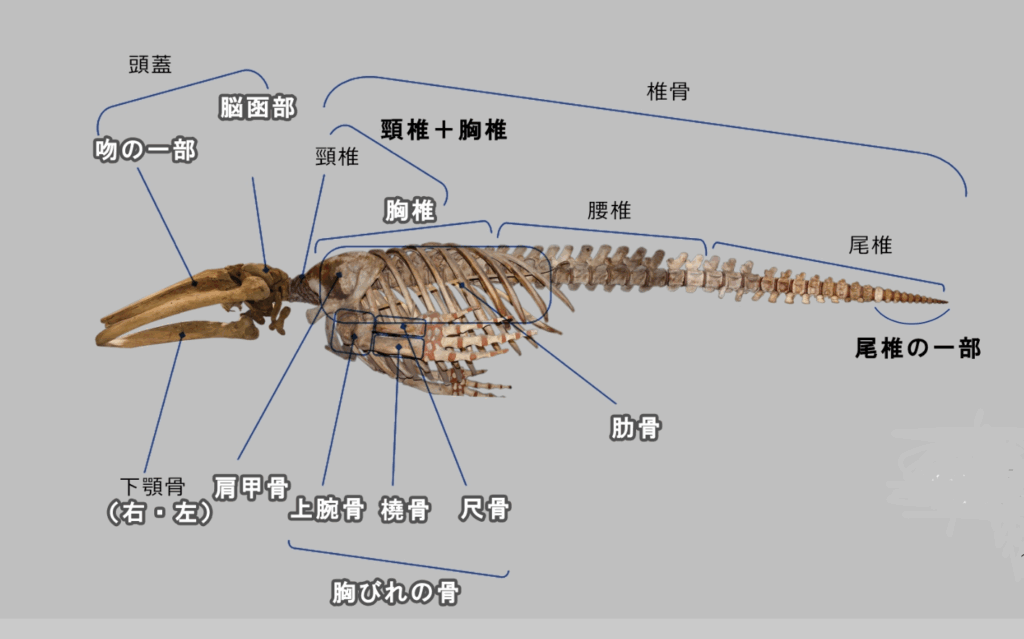

昭和36年(1961)、昭島市の小学校教諭親子が夏休みを利用して、貝や魚の化石を採集するためにこの地を訪れ、化石の一部を発見した。その後、教諭仲間、教育委員会、専門家を交えた調査研究によりアキシマクジラ(エスクリクティウス アキシマエンシス)と命名された。

アキシマクジラは、歯を持たないヒゲクジラに属するコククジラに近い新種と認定された。体長は13.5mと推定され、年齢や性別は分からないが、成体とみなされている。

およそ200万年前、アキシマクジラが棲息していた昭島市の辺りは海だったという。近海を好む種類のアキシマクジラは海の浅瀬だった昭島のあたりを悠々と泳ぎ、ここで一生を終えたと推測されている。

現在、アキシマクジラの化石標本は、新種の決め手となった頭蓋(頭骨と鼻骨)が群馬県立自然史博物館で常設展示されており、原寸大の全身骨格標本レプリカや生体復元模型、実物化石の一部をアキシマエンシス(昭島市教育福祉総合センター)で見学することができる。

アキシマクジラの化石産出地を後にして、最後の訪問地、多摩大橋へ向かう。

多摩大橋は、多摩川に架かる東京都道59号八王子武蔵村山線の橋で、昭島市と八王子市を結んでいる。

現在の多摩大橋は二代目で、上り線(下流側)と下り線(上流側)の2本あり、上り線は平成22年(2010)、下り線は平成19年(2007)に開通した。下り線の長さは461m、朱色アーチが特徴で橋梁・鋼構造工学分野の優秀な業績に与えられる土木学会田中賞を受賞している。

多摩川のみならず広々とした河川敷をまたぐように架かる多摩大橋は、この先さらに遠方へと延びているのではないか、と錯覚させる。

今回の昭島市の水辺と歴史・遺産を巡るコースを歩いてみて、どの訪問先も、その事象が歴史的、地勢的に多摩川と深い関わりがあることをあらためて学んだ思いがした。

参考資料

・昭島市デジタルアーカイブ 昭島市

・関連した事項のホームページ

・Googleマップ

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ