芭蕉の生い立ち

芭蕉は、寛永21年(1644)伊賀国阿拝郡(現三重県伊賀市)の土豪一族出身の松尾与左衛門の次男として生まれる。明暦2年(1656)、12歳の時に父が死去し、兄の半左衛門が家督を継いだ。そのためか、寛文2年(1662)18歳の時に、伊賀国上野の侍大将・藤堂新七郎良勝の嗣子・良忠(俳号は蝉吟)に仕えた。23歳の時に2歳年上の良忠とともに京都にいた北村季吟に師事して俳諧の道に入り古典・禅などを学んだ。29歳の時に江戸へ下った。

野ざらし紀行

貞享元年(1684)8月、芭蕉は『野ざらし紀行』の旅に出た。東海道を西に向かい、伊賀・大和・吉野・山城・美濃・尾張・甲斐を廻り、再び伊賀に入って越年すると、木曽・甲斐を経て江戸にもどったのは貞享2年(1685)4月になった。この旅には、門人の千里(粕谷甚四郎)が同行した。紀行の名前は、出発前に詠まれた『野ざらしを心に風のしむ身哉』に由来する。

おくの細道

芭蕉は元禄2年(1689)3月27日、45歳の時に、弟子の河合曾良を伴い『おくの細道』の旅に出る。下野・陸奥・出羽・越後・加賀・越前など芭蕉にとっては未知の国々を巡る旅は、西行や能因らの歌枕や名所旧跡を辿る目的を持っていて多くの名句が詠まれた。

芭蕉は8月下旬に大垣に着き、約5ヶ月6,000里(約24,000㎞)の旅を終えた。その後9月6日に伊勢神宮に向かって船出し、参拝を済ますと伊賀上野に向かい、12月には京都に入り、年末は近江義仲寺の無名庵で過ごした。元禄7年(1694)50歳で亡くなるまで数々の句を詠み日本を代表する俳人です。

◎夏草や兵どもが夢の跡 (岩手県平泉)

◎閑さや岩にしみ入る蝉の声 (山形県立石寺)

◎五月雨をあつめて早し最上川 (山形県大石田町)

◎荒海や佐渡によこたふ天の川 (新潟県出雲崎町)

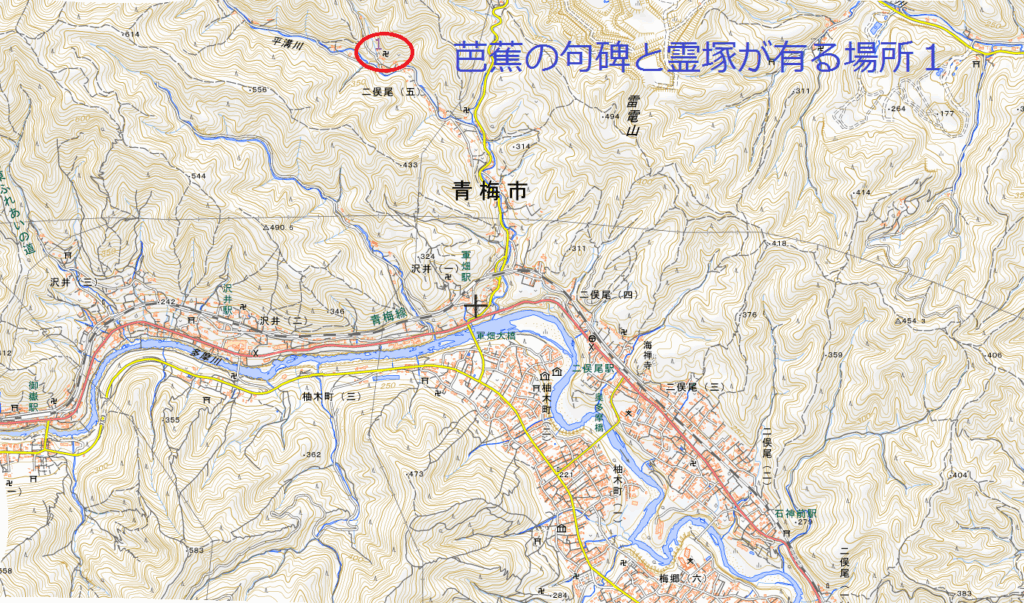

旅先での名句がたくさん読まれているが、青梅市でも芭蕉が詠んだ句の句碑、霊塚が残っている。

青梅市内に芭蕉の句碑がある場所

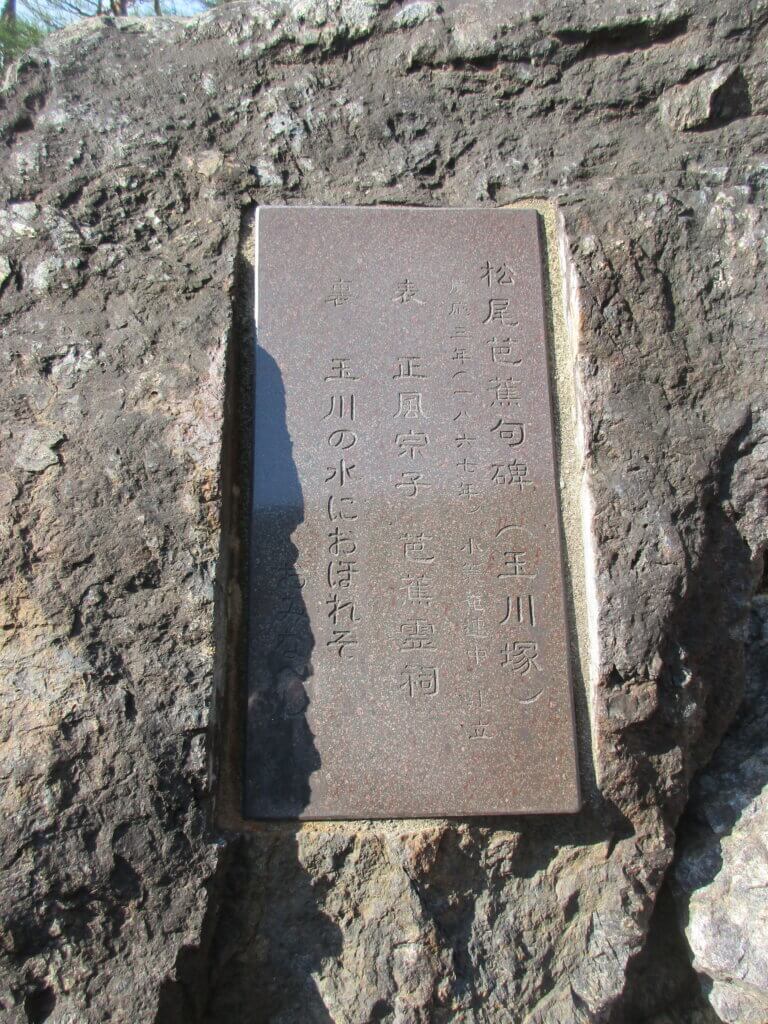

1、市内二俣尾五丁目高源寺境内

◎古寺廼(の)桃耳米ふ無於とこ可那 はせ越(はせ越は、江戸時代前期松尾芭蕉の俳号にあたります。

2、市内滝ノ上町 常保寺境内

◎玉川の水におぼれそおみなえし(表面) 正風宗子 芭蕉霊祠(裏面)

3、市内本町 金毘羅神社境内

◎行く春に和歌の浦にて追付けたり はせを

4、市内天ケ瀬町 金剛寺境内

◎梅か香にのっと日の出る山路かな はせを

5、市内梅郷4丁目 吉野街道沿

◎梅か香にのっと日の出る山路かな はせを翁

6、市内谷野 真浄寺

◎芭蕉翁霊塚

場所の地図

※参考資料

○青梅市文化財ニュース 第266号

○wikipedia等インターネット情報

○国土地理院地図

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ