1.青梅鉄道の設立と開業

明治21年8月(1888)当時神奈川県西多摩郡福生村の酒造業(田村半十郎)、羽村の養蚕業(指田茂十郎)、沢井村の木材業(小沢太平)の三名は、西多摩郡日向和田にて向こう7年以内に「石材採掘事業を開設する」計画を立てた。西多摩郡一帯には豊富で良質の石灰石資源が分布しており、17世紀には江戸城普請のため「御用石灰」製造などで隆盛を極めた時期もあったが、19世紀以降は水運・海運の便を有する後発産地の出現で衰退を余儀なくされていた。三名は、石灰製造家では無かったが、地元有数の資産家であり、日向和田の石灰資源を採掘する事業を思い立ったのである。 ここで問題となったのが、採掘する石灰石の搬出方法であった。三人は、地元有志や青梅の商人層などから出資を募り、輸送手段となる鉄道を建設することも考えたようであるが、最終的には明治21年11月(1888)、新宿-八王子間の鉄道敷設免許を取得していた甲武鉄道(現・JR中央線)に、立川-日向和田間を「支線」として建設してほしい旨を陳情した。この時、地元側では鉄道誘致の手段として駅用地の無償提供なども検討されていたという。

甲武鉄道は、明治22年8月(1889)までに第1期線として新宿-八王子間を開業させるが、当時の新宿は東京の市街地から離れた場所にあるたため、東京市内の神田三崎町(後に飯田町に変更)へ乗り入れる路線を第2期とした。この選択の結果、甲武鉄道の支線として立川-日向和田間を建設する可能性が遠のいたため、別会社の青梅鉄道として独自に計画されることになった。もっとも、甲武鉄道側にとって青梅鉄道は重要な培養線にもなるため、立川駅における停車場用地の無償提供と改良工事費の負担、同駅事務の無償代行、建設材料の無賃輸送、青梅鉄道から託される石灰石の運賃割引など、その建設・経営に対してほぼ全面的ともいえる支援を約束したのである。

青梅地方の石灰石が販路を得るためには、本線に相当する甲武鉄道が東京市内へ乗り入れていることも重要な輸送上の条件であり、甲武鉄道の支援策を前提に、青梅鉄道の発起人たちも別会社としての建設に理解を示したものと思われる。

明治24年(1891)5月5日、青梅鉄道の発起人は仮免許を政府に出願するが、官設鉄道や甲武鉄道と同じ規格の1067mm軌間ではなく、762mmの狭軌鉄道として敷設する計画が示された。その背景には、綿密な得失計算のもとに過度の設備投資を避け、有利な事業として広く出資を募ろうとする戦略もあったようだ。内務大臣は、立川での荷物の積み替えの不便利や、普通鉄道への改築の不経済などの理由から青梅鉄道の出願を却下する指令案が一旦作成された。しかし、鉄道庁長官の井上勝は、将来必要が生じた時に会社自ら改築するよう心得させて仮免許を下付すればよいとの判断を示し、明治24年(1891)9月6日、「軌道幅員ハ将来政府に二於テ必要ト認定スル場合二於テハ相当ノ時限ヲ指定シ幅員三尺六寸(=1067mm)二改築セシムへシ」との条件を付けて、立川-日向和田間の仮免許が交付された。本免許は翌明治25年(1892)6月21日に下付され、7月3日には青梅町で創立総会が開催された。

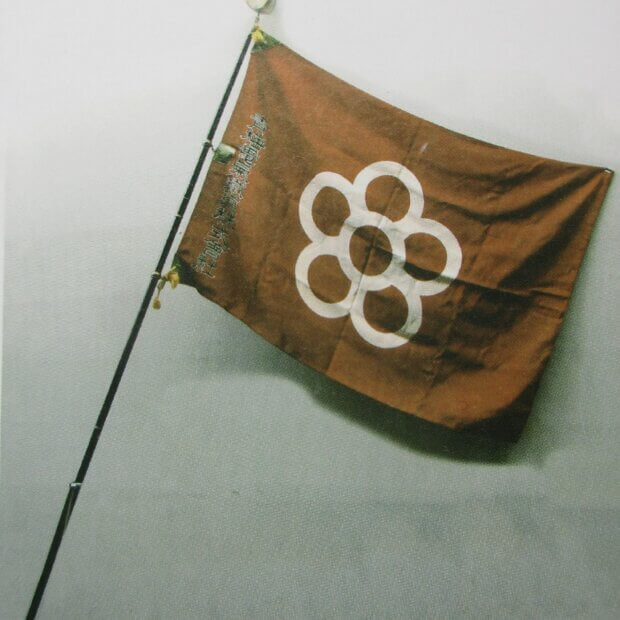

青梅鉄道の社旗

青梅鉄道の建設工事は、さきに支援を約束した甲武鉄道に委託して進められたが、用地買収が難航したため、免許状にある竣工期限を延長する必要も生じたが、明治27年(1894)11月19日、立川-青梅間(18.5㎞)の営業を開始した。駅は、立川・拝島・福生・羽村・小作・青梅の6駅であった。

青梅鉄道路線図

鉄道計画の発端となった青梅-日向和田間(2.4㎞)の開業は明治28年(1895)12月15日、現・宮ノ平駅の西方にある山を避けるように多摩川方面へ進んだ突き当りが当時の日向和田駅であった。そこからスイッチバックの側線が採掘場まで達し、石灰石が2トンまたは3トン積の無蓋貨車に積み込まれたが、貨車は立川駅で甲武鉄道への積み替え作業が必要だった。

開業から間もない明治28年(1896)4月、青梅鉄道は営業不振から鉄道部門の営業管理を一時的に甲武鉄道へ委託するが、翌明治29年10月には独立経営に戻り、以降はほぼ順調な経営を示した。蒸気機関車の走行キロは明治28(1895)年度から明治33(1900)年度の5年間の間に6万8222㎞から9万1649㎞(34%)UPとなり、この期間に鉄道部の営業収入は1万8703円から3万8847円に(200%)、営業利益は5592円から8547円に(52.8%)増加した。兼業の石灰石採掘部は、初期においては採掘夫の逃亡や悪天候などに悩まされたが、その後は業績を安定させ、1900年度の営業収入・利益はいずれも鉄道部を凌いでいる。青梅鉄道の「貨主客従」に強い影響を与えたのは、東京深川の浅野セメントの存在であった。当初は栃木県葛生などの石灰産地から原料となる消石灰・石灰石を調達していたが、横浜築港工事や官設鉄道建設工事などを受注してセメント生産が拡大した1890年代半ば以降、大量かつ安定的な原料として青梅鉄道からの買石を主力とするようになったのである。

当時の立川駅の様子

2.軌間改築から電化

明治40年(1907)2月、臨時株主総会を開催し、前年に甲武鉄道を国有化した中央線と直通可能な1067mm軌間へ改築、日向和田-二俣尾間の線路延長と二俣尾における新採掘場の開設、増資などを決議した。軌間改築は、明治41年(1908)2月18日完成したが、それはセメント業向けの石灰石輸送を効率化させただけでなく、従来多摩川の筏流しで搬出されていた木材や上荷として運ばれた一般貨物を鉄道へと移転させ、旅客についても時間の短縮をもたらした。

改軌前の明治38年(1905)度に9万3001㎞であった蒸気機関車の走行キロは、明治43年(1910)年度に12万5487㎞(34.9%)へ躍進し、同期間に鉄道部の営業収入は、4万2774円から8万5104円(98.9%)に、営業利益は1万1249円から3万7202円(300%)に,石灰石採掘部の営業収入は5万8680円から12万9942円(220%)に、営業利益は1万2301円から2万6785円(217%)に増加した。

二俣尾への路線延長は、大正3年(1914)4月1日、青梅鉄道初のトンネル工事によって日向和田駅が現在の位置に移転し、同日、旧駅近くの本線上に石灰石積み出し専用の宮ノ平駅を開設したが、第一次世界大戦の影響による資材の高騰・入手困難や労働力の一掃に遭遇し、資本金を150万円に再増資した上で、大正9年(1920)1月1日に日向和田-二俣尾間(2.2㎞)が開業した。

大戦の需要増に対応しきれない状況も生じていた。こうしたなかで、川崎工場を増設し生産能力を拡大していた浅野セメントは、大正6年(1917)に西多摩郡小曽木村(現・青梅市小曽木)の黒沢山に直営の石灰石採掘場を開設し、青梅鉄道の師岡連絡所(現・東青梅駅付近)から分岐する3.6㎞の専用線を敷設するなど(運転・管理は青梅鉄道に委託)、採掘部門への進出を開始した。

青梅鉄道は、大正9年(1920)4月に二俣尾の雷電山、7月に青梅石灰山(宮ノ平)の採掘権を譲り渡す契約を締結し、浅野セメントが採掘する石灰石の輸送を担う役回りとなった。浅野セメントは、新しい機械や採掘技術を積極的に取り入れて石灰石の採掘量を格段に増加させ、青梅鉄道は莫大な運賃収入がもたらされた。

大正4年(1915)度9万6401円であった鉄道部門の営業収入は大正9年(1920)度に40万3162円(400%)、大正14年(1925)度には82万5832円(200%)に増加、営業利益は同期間に3万5486円、14万2791円(400%)、82万5832円(578%)へと著しく増加した。大正9年(1920)以降、日本経済は深刻な反動恐慌に見舞われるが、「一般産業界ハ引続キ不振ナリシモ、独リセメント需要ハ頗ル旺盛ヲ極メタ」『報告書より』青梅鉄道もその恩恵をもたらされたのである。

大正9年(1920)10月の株主総会で青梅鉄道は、電気動力への変更(当面は蒸気動力も併用)を決定した。電力は、東京電燈(現・東京電力)から受電で、小作駅近くに変電所が設置され、架線電圧は直流1200Vであった。電車運転は、大正12年(1923)4月25日より1日13往復で開始され、「従来徒歩に依る近距離客を吸収」する効果も見られた。

3.経営不振とその対策

大正13年(1924)11月、青梅鉄道は開業30周年を迎えた。11月30日には地上3階地下1階建の本社兼青梅駅舎(現・青梅駅)の落成に合わせ、関係者500余名を招待した盛大な式典が、駅に隣接する青梅町立尋常高等小学校(現・青梅市立第一小学校)校庭の特設会場で挙行された。その後、昭和2年(1927)4月には株主総会で「御嶽下」までの路線延長を決議し、昭和4年(1929)1月に二俣尾-御嶽間(3.6㎞)が開業した。5月3日には社名を、青梅電気鉄道へ改称している。

青梅鉄道本社屋

しかし、一見華やかな発展を示しているかに見えたこの時期の青梅電気鉄道の経営面で厳しい試練にさらされていた。創業以来ほぼ増加傾向にあった旅客・貨物は一転して減少し、とりわけ貨物の不振ぶりは深刻であった。青梅鉄道の経営難には固有の要因も絡み合っていた。第一は、採掘した大量の石灰石を青梅鉄道に託送していた浅野セメントの経営環境が、関東大震災後の復興需要が期待外れに終わったことやメーカー間競争の激化によって変化したことである。青梅鉄道における石灰石輸送は、セメントの生産調整や市価低落に見合ったコスト削減の影響を受けることに成り、市場の持続的拡大を前提としてきた鉄道会社と荷主との相互促進的な関係は大きく転機を迎えた。生産費の高い浅野セメント深川・川崎工場の操業短縮は、そのまま石灰石の採掘・輸送量の減少に結び付き、大正14年(1925)度から昭和5年(1930)度の間に営業収入は鉄道部が82万5832円から49万9179円(40%減)に、石灰石関連が12万3527円から3778円に激減し、営業利益も鉄道部が45万8606円から20万5095円(55%減)に石灰石関連は8万6335円から716円にまで落ち込んだ。

第二は、「浅野の傍系会社と言うよりも、むしろ浅野セメントの別動隊」と言われた五日市鉄道(現・JR五日市線)開業の影響である。五日市鉄道は,

大正14年(1925)4月の拝島-武蔵五日市間に続き、9月には浅野セメントが新たに開発した勝峰採掘場のある武蔵岩井までの支線を開業させ、昭和4年(1929)4月からは採掘場に隣接して新たに建設した西多摩工場への輸送を担うようになった。五日市鉄道の存在は、従来から続いてきた浅野セメントと青梅電気鉄道との関係を相対化させるものであり、昭和5年(1930)7月には青梅電気鉄道と完全に並行する立川-拝島間を開業させるに至った。このため、五日市鉄道を発着する貨物の通貨が皆無になった。

第三は、青梅電気鉄道沿線における旅客自動車(乗合・貸切バス)及び貨物自動車(トラック)の進出である。昭和5年(1930)4月奥多摩自動車(昭和2年〈1927〉)を買収してバス自事業開始し、鉄道を擁護もしくは培養する路線を開設していったが、貨物自動車との競合については有効な対策をなしえなかった。

昭和9年(1934)秋の休日より始まった新宿-御嶽間に省線電車(現・JR)直通運転(翌年からは新緑期の休日にも運行)は、立川駅での乗換の不便が省けるとして好評を博するが、その一方で1500Vへの昇圧、鉄道省からの受電設備の整備、御嶽駅構内の拡張工事などの追加投資を必要とするものであった。

4.戦時体制への対応と国有化

昭和12年(1937)7月、日中戦争勃発による戦時体制への移行は、青梅電気鉄道にとって重大な転機となった。御嶽駅周辺の奥多摩探勝地は「御嶽神社の参拝、体力向上心身鍛錬に絶好の適地として各方面より推奨を受け」総力戦を支える国民運動を実践する場として沿線外からも旅客を集めることとなった。他方、立川から福生にかけての沿線一帯には、陸軍航空工廠や民間の軍用機製造工場が次々と建設され、通勤工の輸送が急増していった。これらの結果、旅客の人員・収入は開業以来もっとも高い増加率を示すようになり、昭和10年(1035)度に61万2845㎞だった電車の動力走行キロは、昭和15年(1940)度には90万1016㎞(47%UP)へと達した。

御嶽以西では、昭和12年(1937)6月に奥多摩電気鉄道(御嶽-氷川間)が設立された。同鉄道は、日原地域の石灰石資源を目論んだ浅野セメントの主導で昭和3年(1928)11月免許を取得していたが、折からのセメント不況で計画延期を余儀なくされていた。その後、同じ浅野財閥系である日本鋼管が川崎製鉄所に高炉を建設して石灰石の大量調達が必要になった事、東京市の上水道拡張計画に基づく小河内貯水池の建設が決定したことなどを受けて昭和13年(1938)11月より建設に着手するが、険しい地形と資材・労働力の不足のために工事は難航した。

昭和19年(1944)1月10日、運輸通信省は、昭和18年(1943)度に実施した私鉄12社の国有化に続き、青梅電気鉄道を含む10社の昭和19年(1944)度における国有化を鉄道会議に諮問し原案通り可決し、翌11日には買収公債を発行する法案の議会提出が閣議決定された。

突如として国有化の報に接した青梅電気鉄道は、昭和19年(1944)1月19日に臨時株主総会を開き、鉄道および付属物件の買収に関する運輸通信省との協定を取締役会に一任し、同年3月28日、青梅駅にある本社会議室で国有化を前に役員・従業員を招いた「解散式」が行われ、4月1日に全線が国有鉄道に編入された。

未完成であった奥多摩電気鉄道は同年7月1日の御嶽-氷川(現・奥多摩)間開業を待って国有化された。

5.戦後の青梅線(国鉄時代)

昭和20年(1945)10月、鉄道事業を失った青梅電気鉄道は、残る旅客自動車事業も奥多摩振興(現・西東京バス)へ譲渡して解散することに成り、昭和23年(1948)4月10日、買収代価として交付された国債を旧株主へ分配するなどの清算事務をすべて完了した。

戦後直後の青梅線は、氷川(現奥多摩駅)まで営業路線が延びたのもさることながら、旧陸軍の航空関連施設を接収した在日米軍基地(立川・横田)が大量の労働者を雇用することになったため、旅客人員が私鉄時代である昭和17年(1942)度の1256万人から昭和22年(1947)度は2382万人(22%UP)へと増加した。

その後、日本が高度経済成長の時代を迎えると、青梅沿線では産業と人口が集中する東京圏の外延部として市街地化が進行した。昭和30年(1955)度に2912万人であった旅客輸送人数は、昭和35年(1960)度には3824万人(32%UP)へ急増し、通勤・通学路線の様相を呈するようになった。複線化は、私鉄時代の工事が持ち越しされた中神-拝島間が昭和21年(1946)に複線化以降暫く進まなかったが、昭和35~6年(1960~1)にかけて拝島-東青梅間が順次複線化となり、20m級電車の入線と合わせて輸送力増強が図られた。このような輸送設備の改良によって、昭和40年(1965)度の旅客輸送人数は約4割増の5316万人へと飛躍的に増加した。経済成長と併行して人々の間に余暇を楽しむ余裕が生まれると、青梅線沿線へ向かう観光・レジャー客も増加した。

青梅電気鉄道時代に開始された新宿-御嶽間の直通電車は、戦時下の昭和17年(1942)10月を最後に運転取りやめとなっていたが、昭和33年(1958)3月から「吉野観梅号」として復活した。昭和45年(1970)年代には臨時快速の「みたけ」や「おくたま」などがシーズン休日に運行されるようになり、国鉄の分割民営化後は、JR東日本の「ホリデー快速」となった。

*宮ノ平駅と日向和田駅の移り変わり

<参考資料>

*青梅線開通120周年(発行・青梅市郷土博物館)

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ