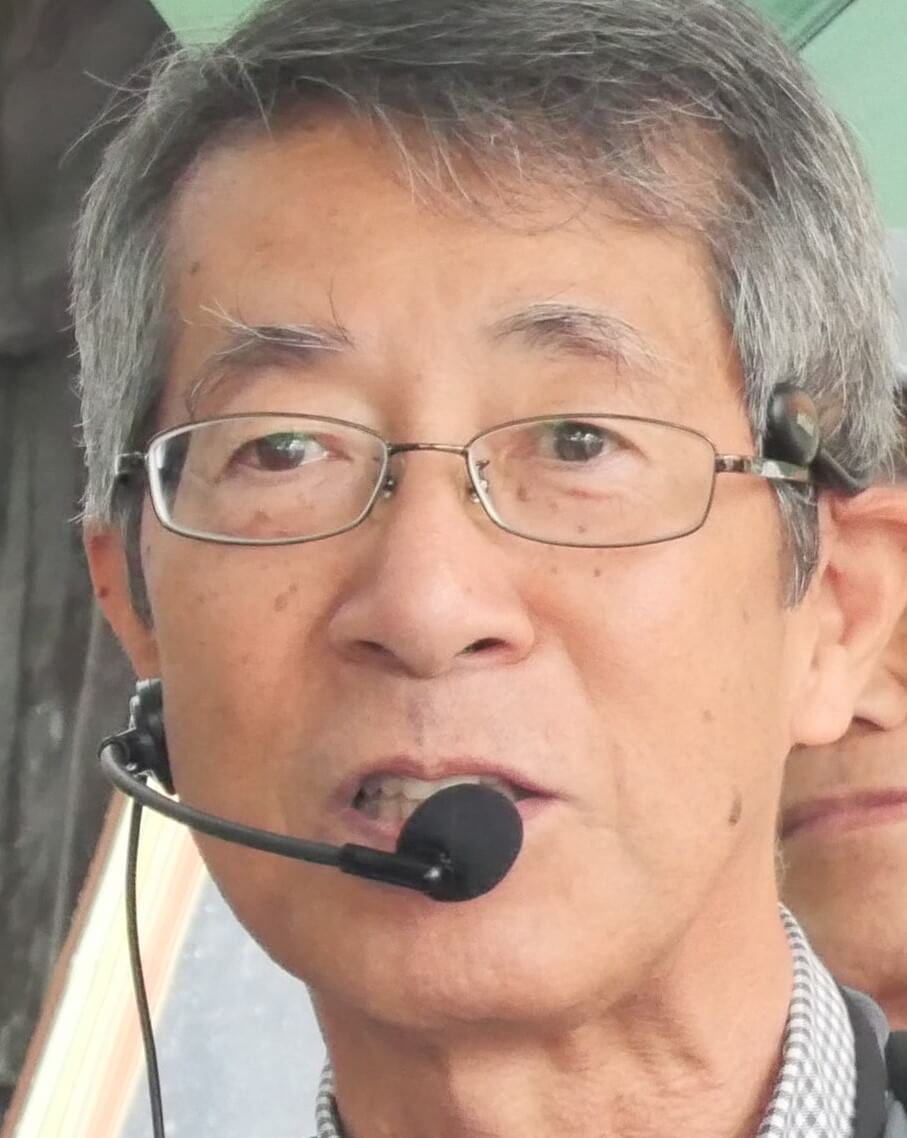

ガイド:吉田 敏夫さん

JR五日市線武蔵引田駅(集合)→ キッコーゴ近藤醸造(株)→ 武蔵引田駅 → <電車> → 秋川駅 → 蕎麦「いぐさ」(昼食)→ 雨間バス停 → <バス> → 野辺郵便局バス停 → JR五日市線東秋留駅(解散)

日々の食事に欠かせない醤油。戦後の高度経済成長期(1950~70年ごろ)に人々のブランド志向は大手メーカーの醤油を支持し、地域の小規模醸造会社の製品は一般家庭で使われることが少なくなった。だが、東京都内で地に足をつけた格好でしっかり生き抜いている醤油醸造会社がある。あきる野市山田に100年以上前から醸造蔵で醤油を作り続けている近藤醸造(株)だ。一時は東京都内に20社以上あった醤油醸造会社は、いまや近藤醸造の1社のみになった。半面、今日では海外の日本食ブームを追い風にして輸出量を増やしている。9月9日、多摩めぐりの一行18人は案内役の吉田敏夫さんのガイドでキッコーゴ醤油の醸造蔵を訪ねた。同社の醤油蔵では10月から始まる仕込みを控えた中で、前年に仕込んだ醤油の瓶詰と出荷作業に追われていた。一行はまた、同社の醤油を使って蕎麦のつけ汁を提供している石臼挽手打蕎麦「いぐさ」(あきる野市雨間)で挽き立て・打ち立て・茹で立ての十割蕎麦を賞味し、まろやかな醤油味と、これによって引き立った蕎麦の風味を存分に味わった。デザートに出たのは蕎麦の実を入れたアイスクリームと東京牛乳(多摩地区の酪農家の生乳を使い日の出町で生産)入りのアイスや「あきる野プリン」をおいしくいただき、多摩地域の産業に眼を向けた。

スイートコーンの栽培地

近藤醸造の玄関口であるJR五日市線武蔵引田駅は、こじんまりした駅舎だった。五日市線は今年、開業100周年を迎えている。武蔵引田駅北側の区画整理事業が本格的に始まり、槌音が響く。南側は阿伎留台地の広大な畑。ピーターコーンやゴールドラッシュなどトウモロコシの一大産地であり、近くの五日市街道沿いは「とうもろこし街道」といわれるほどスイートコーンの作付け面積が広く、馬鈴薯やネギなど葉物を圧倒する栽培面積(29ha)で収量が276tに及ぶ。西多摩地域全体の収穫量の6割以上を占めている。もちろん、都内随一の収量だ。そんな畑の中を縦断するのどかな農道を南下した。その先に近藤醸造があった。

創業者・父の精神を表す蔵

黒っぽい木造の蔵に設えた「10大接客用語」が目に着いた。『①おはようございます②いらっしゃいませ…』から始まる挨拶だ。4代目社長・近藤寛さん(52)がお客さんに寄り添う気持ちを従業員共々、疎かにしないことを肝に銘じている姿勢を表したものだ。諸味(もろみ)を圧搾して醤油を搾った木造のふねも置いている。大正時代に作った木造品で、創業者・近藤五郎兵衛さんの精神を表す逸品だ。

近藤醸造は創業して今年で117年になる。五郎兵衛(1875~1954)は西秋留村下代継(現在のあきる野市下代継)に生まれた。14歳の時に早川醤油(当時の東秋留村二宮)で20年ほど奉公して修業した。33歳で一念発起して明治41年(1908)に生家の下代継で「近藤醸造」を立ち上げた。順調な滑り出しに見えたが、創業15年目の大正12年(1923)9月1日、関東大震災で工場が損壊した。五郎兵衛は途方に暮れたはずだろうが、立ち直りは早かった。その年の12月19日に当時の増戸村の現在地に蔵を再建、新たにスタートした。2代目社長・近藤鳥次さんが結婚するころの昭和16年(1941)には「亀甲五(きっこうご)」「ヤマ五」「世界」「玉光」の4種類の醤油銘柄を売り出して販路拡大に迫った。

起死回生ねらった「キッコーゴ」

戦後、日本の食卓は大きく様変わりした。特に高度経済成長期には人々のブランド志向が高まり、醤油は大手メーカーの製品が売れ、地域の小規模醸造会社の醤油の消費量が減った。その結果、昭和30年代後半には多摩地域をはじめ、都内に二十数社あった醬油醸造元はいま、近藤醸造のみになった(町田市に拠点を置く醤油醸造会社の製品は群馬県の工場産)。

厳しい経営状況から脱するために近藤醸造は、昭和40年代に酢などの調味料や無添加純正醤油を売り出した。4つあった醤油銘柄を「キッコーゴ醤油」に統一して攻勢に動いた。孫の3代目社長・功さんは消費者に親近感を持ってもらうためにイメージキャラクター「五郎兵衛くん」を編み出し、平成22年(2010)6月に商標登録するなど販路を深めた。

醤油に欠かせない4大素材

蔵で多摩めぐりの一行を待ってくれていたのは近藤寛・4代目社長だった。開口一番、「醤油づくりに欠かせないものは何でしょう」と投げかけた。答えは塩、大豆、小麦、麹。中でもキッコーゴ醤油では丸大豆を使った商品を売りにしている。この4大素材の一つ、大豆は縄文時代にすでに栽培されていたことは青森県・三内丸山遺跡の出土品から判明している。

麹と発酵を伴う調味料の醤(ひしお)は、麹と食塩を使った発酵調味料で大宝律令(701年)の時代に宮中で作られていたとされおり、当時は塩蔵品と総称されていた。塩蔵品は草醤(くさびしお。いまでいう漬物)と肉醤(ししびしお。塩辛類)、穀醤(こくびしお)の3種に分けられる。穀醤は醤油の原型だったと推定されている。平安時代の醤の作り方は、唐醤の製法が準用されていたようで、液状だった。4大素材を使いながらも塩分濃度は、いまよりも遥かに高かったようだ。

売れ筋の本醸造などの製造方法

本格的に醤油が造られたのは江戸時代から。江戸の人々の嗜好に合わせた濃口醤油が広まっていた。江戸時代初期には小麦を使わず、大麦に替えていたが、中期以降は小麦を使った。この生産方式は現在に繋がっている。

醤油の製造方式には「本醸造」「混合醸造」「混合」の3つがある。本醸造は全国で生産されている醤油の9割近くに至っている。本醸造に使われる大豆は約20%の油分と約35%のタンパク質を含んでいる。醤油にある旨味成分はタンパク質が元だ。生産量が約0.5%と少ない混合醸造は諸味にアミノ酸液などを加えて熟成させ、短期間で効率がよい製造が可能だという。アミノ酸に甘みがないために甘味料を加える。

また、混合は醤油生産量の10%を占めており、火入れ前の生醤油にアミノ酸や甘味料などを加えて甘味やコクが強い。主に九州方面で需要が高い。

生揚げ醤油にアミノ酸を加える「混合」があり、造る製品によって工程に違いがある

(しょうゆ情報センターの資料から)

キッコーゴ醤油の看板商品を生んでいる丸大豆は、仕込みの段階で油分が諸味の上層に溜まって膜の役割をして酸化の進み具合が遅い分、風味を維持する働きをする。丸大豆は長い熟成過程で油がグリセリンになって醤油に溶け込み、まろやかでコクの深さを生む。油は搾った際に分離し、廃棄される。醤油の作り手がどのような製品を作ろうとしているのか、原料の使い方でわかるといわれる。

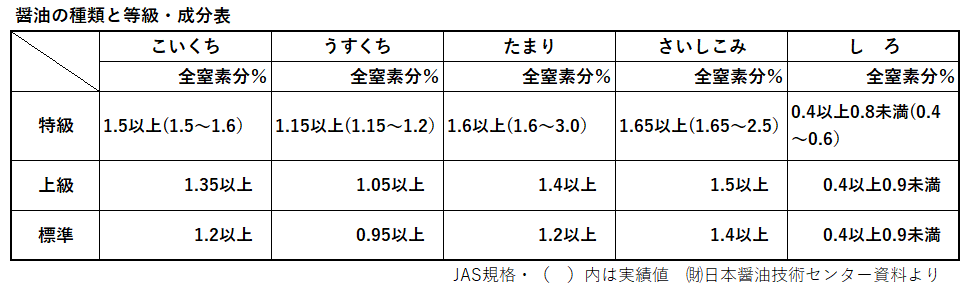

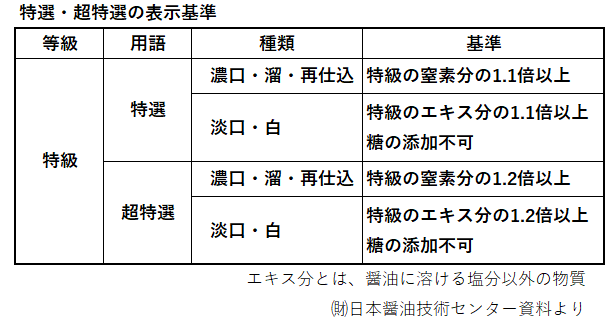

また、醤油の種類には「濃口醤油」「淡口醤油」「溜醤油」「再仕込醤油」「白醤油」があり、醤油の用途や塩分、窒素分の比率や地域、消費者に好まれる品種は様々だ。

最も神経を遣う麹づくり

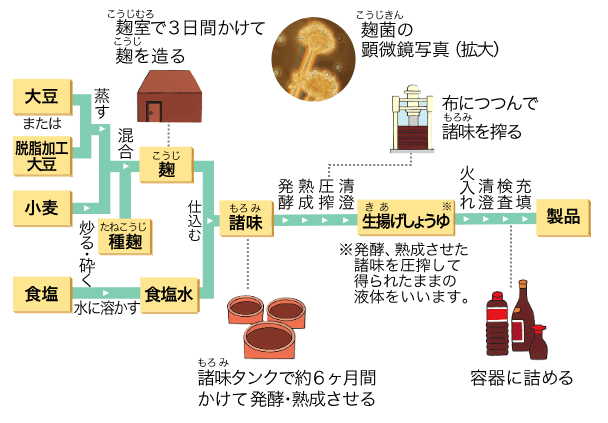

近藤寛社長は、近藤醸造での基本的な造り方を解いた。最初に大豆を蒸して、小麦を炒って砕くという。これを混ぜて微生物が発生して、おいしさに変化しやすいように促すのだ。近藤醸造では丸大豆を使用しているが、醤油醸造で使用する大豆の8割以上はタンパク質を分解できる脱脂加工大豆が使われている。

さらに種麹を加えて繁殖させる。麹菌が繁殖しやすいように温度と湿度を調整しながらの作業が3日ほど続く。麹づくりは、後の醤油の品質を左右することから職人が最も神経を遣うところだ。麹菌自体が成長するために、自らが発する熱で死なないように職人は温度・湿度管理にも細やかに気遣う。麹室は湿度が高い。職人は頭巾を被り、雑菌をふりまかないようにツナギの作業服に覆われながらの作業を強いられる。全身、汗びっしょりだ。その後、定期的に麹をほぐして空気を送り込む。手を抜けない。熟睡できない日々が続くという。

最短で半年がかりの諸味づくり

次は発酵・熟成へと促す作業に取り掛かる。元気な麹を塩水に混ぜる諸味(もろみ)づくりだ。乳酸菌や酵母菌が発生して大豆や小麦を醸す。この段階の醤油樽の中は水分が多い味噌のような状態だ。これが諸味づくりといわれる工程で醤油醸造の中で最も時間を要する。温度調整しながらでも6か月かかり、自然状態なら1~2年の熟成期間が必要だ。この間、職人は手も目も休められない。微生物の働きぶりを見ながら攪拌するのだ。攪拌作業によって麹菌が作り出した酵素によって大豆のタンパク質がアミノ酸に変化し、また小麦のでんぷんがブドウ糖に変わるように促すのだ。この変化によって醤油の旨味や香りの成分に成長する。

重労働が続く搾りに1週間

仕込み始めてから半年以降の翌年になってようやく搾れる段階になる。樽に繋がった管から注がれた諸味は、圧搾機の升に注がれる。近藤寛社長は、工場内の圧搾機の前に立ち、両手に持った大判の布を広げた。この布に諸味を入れて醤油と搾り粕を分けるために使う。何層もの布を均等に重ねる作業も力仕事だ。一気に搾りたくなる思いを抑えてゆっくりと搾る。3~7日間続くという。圧搾機から醤油になる原液のしずくが滴る。漂う香りは、我々が知っている醤油の香りではない。香ばしさが強く匂う。コクがあり、うま味も増幅していそうな香りが圧搾機の周りを覆う。近藤寛社長の話を聞きながら搾られる様子を想像した。搾ったままの生醤油から沈殿物を分離するために再び3~4日休ませる。

熱処理して微生物の活動止める

醤油は、まだ出来上がりではない。生醤油をさらに熱処理をする。熱を加えて微生物が本来持っている機能や活動を失わせるのだ。色を整えて、醤油に香りづけ(火香=ひが)もする。生醤油を火入れする際も外気に触れない管を通して送り込まれる。熱処理後、完成した醤油は、瓶詰めして発送する。1升瓶に充填された醤油瓶は、機械化されたラインに乗って流れるようにラベルが貼られていった。

海外の日本食料理店へ

近藤醸造では国内産の大豆と小麦を使い、発酵・熟成に1年かけてじっくり時間をかけることによって、しょっぱさが丸くなり、旨味の成分を最大限に抽出させている。この結果、味に深みとまろやかさが感じられる醤油が生まれる。

寛社長は、こうも言った。「ここでしか買えないもの、手間暇かけて、大量生産せずに付加価値の高い醤油を届けたい」と。近年はフランス、オーストラリアなど海外からの引き合いもあり、各国の日本料理店に販売している。

工場に併設された直売所の商品棚に醤油製品が並んでいた。丸大豆醤油、めんつゆ、焼き肉のたれ、ゆずぽん酢、中濃ソース、ウスターソース、酢、米酢、純米酢、玄米黒酢、味みりん、ドレッシング。これら12種のほか、醤油菓子類があった。多摩めぐりの参加者はそれぞれに買った何品もの商品をエコバッグに詰めていた。中には買い物用キャリーを持参した人もいた。

竹林の景観が良い蕎麦処

多摩めぐりの一行は、いったん武蔵引田駅へ戻り、五日市線秋川駅で降りてあきる野市雨間の住宅街を、休みながら炎天下を歩いて石臼挽手打蕎麦処「いぐさ」へ向かった。冷房が効いた店内は蕎麦通たちであふれていた。7~8mもあろうかという大きな窓ガラスの外側に広がっていた竹林が涼感を増幅させていた。

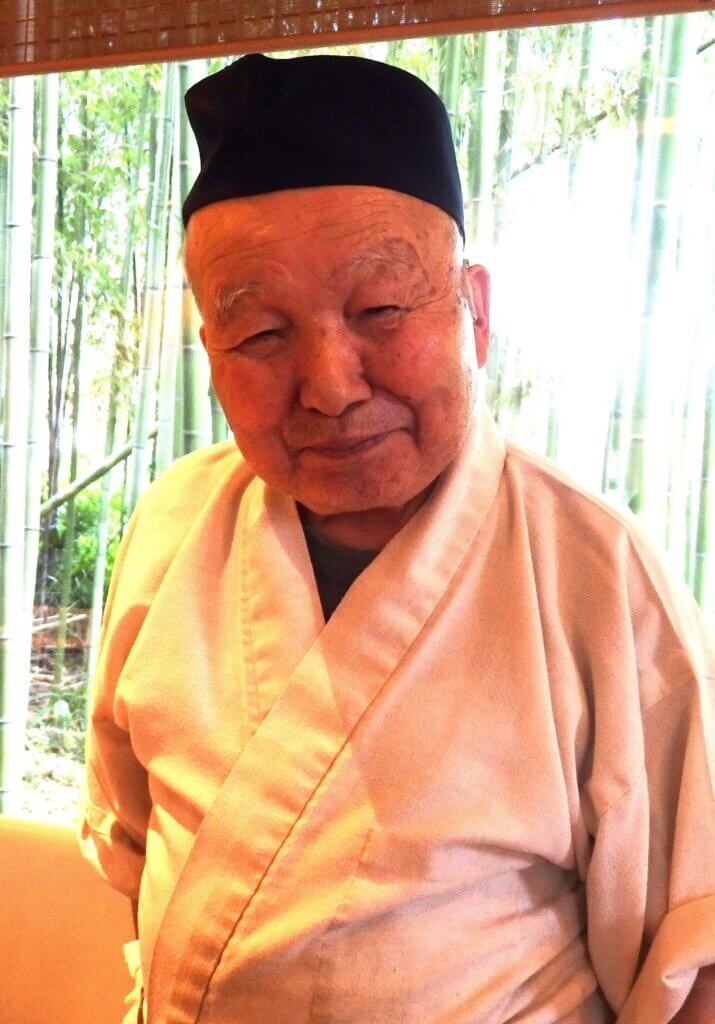

「いぐさ」は、平成2年(1990)に開店した。創業者の井草利一さんは50歳になろうとしていた。平成13年にリニューアルして「そば処いぐさ」を改めて「石臼挽手打蕎麦『いぐさ』」にした。井草さんは現在85歳。連日、店に出て接客を楽しんでいる。創業35年の腕は、お客の満足顔が示していた。

醤油・しゃも・牛乳の多摩産素材

この日もこだわりの蕎麦を石臼で丁寧に挽き、蕎麦の色と艶を見ながら茹で立てを出してくれた。この日は「十割蕎麦せいろ」に「東京しゃも」の肉が入った親子丼のセットをいただいた。つけ汁に使っている醤油は、近藤醸造のキッコーゴ醤油だ。甘みがある。塩辛くはない。蕎麦の風味が引き立つほど舌に優しい。

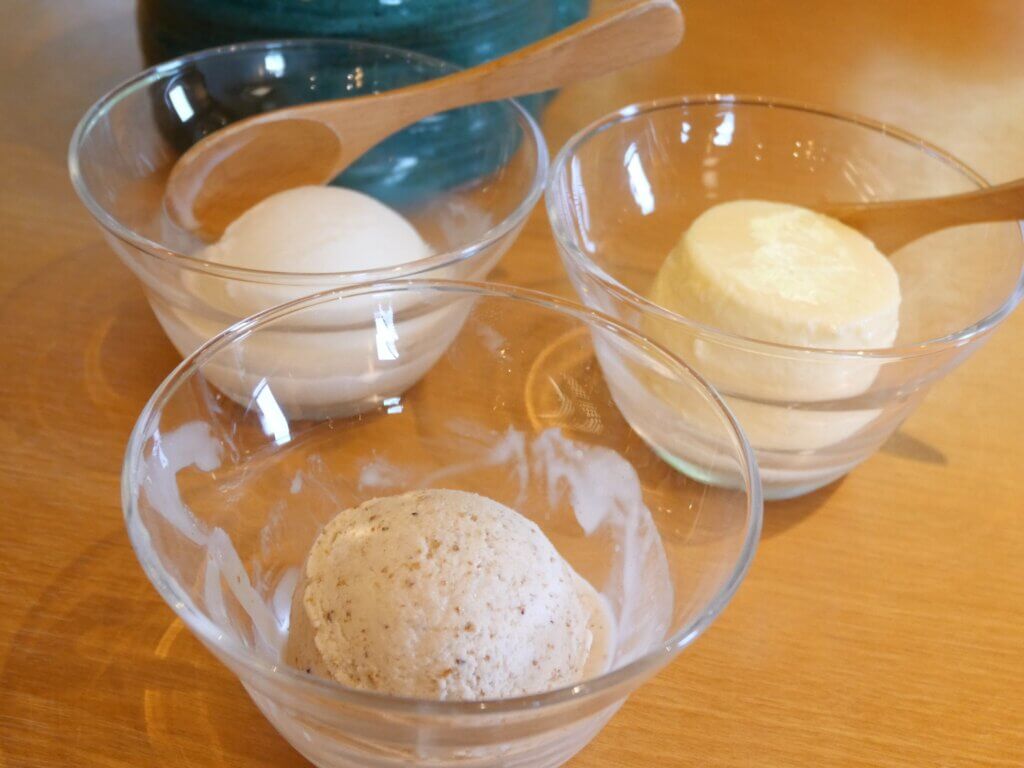

「いぐさ」では、デザートにも地元産の食材を生かしている。参加者それぞれが、3種の中から希望したデザートをいただいた。

蕎麦の実入りアイス

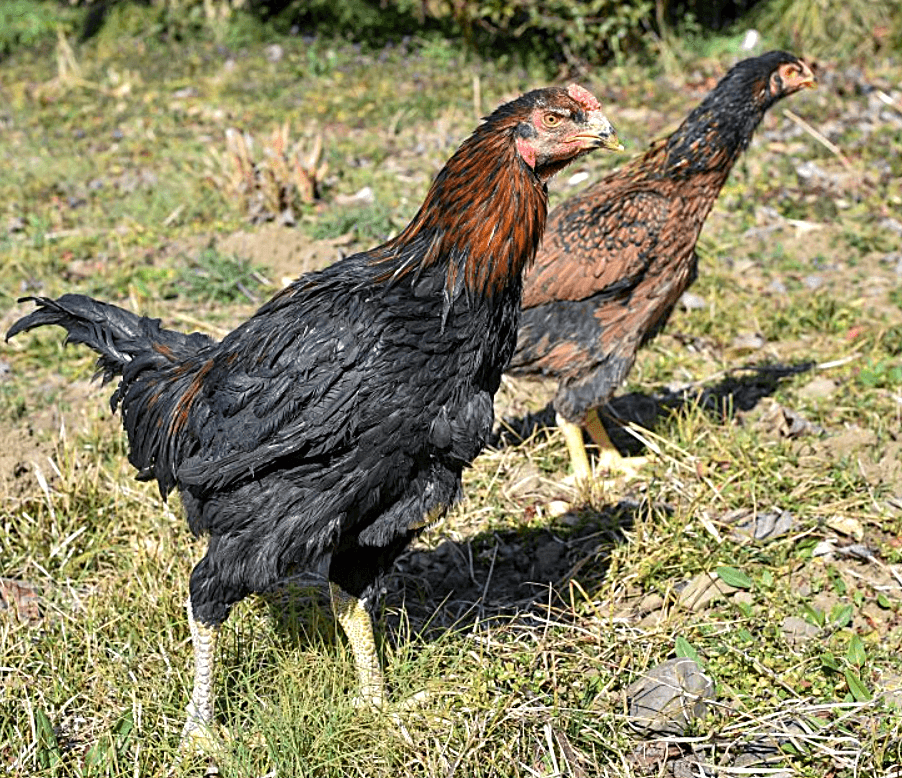

「東京しゃも」は地元菅生の浅野養鶏場で120~150日にかけて育てたもので、一般のブロイラーの飼育期間に比べて3倍ほど長い。昭和46年(1971)から東京都農林水産振興財団の青梅畜産センター(青梅市新町)で軍鶏の改良に着手、昭和59年(1984)に安定供給にこぎつけたもので、東京しゃも生産組合(4軒加盟)を結成した。「東京しゃも」は地理的表示として登録されている。

この肉の軟らかさと脂の旨味と、玉子のとろりとした舌触りがマッチして程よい風味が口中に広がった。デザートのアイスクリームやプリンも「東京牛乳」(多摩地域の酪農家が飼育した牛から搾乳)の牛乳を生かしていて地元愛が隅々まで行き渡っているのを感じた。

東京で唯一の醤油醸造元・近藤醸造(株)のキッコーゴ醤油の蔵を皆さんと見学できました。4代目の社長さんからわかりやすい説明があって、製造の流れを知ることができました。店頭販売で買われた醤油などを、もう味わわれたでしょうか。

東京の食材を多く使い、キッコーゴ醤油を使う手打ち蕎麦いぐさの「しゃも丼合わせ」、しゃもや玉子は地元の養鶏場から仕入れ、デザートで使われたミルクも東京牛乳と地産食材の料理をきっとおいしくいただかれたことでしょう。

9月なのにと言ってしまう暑い日、皆様と多摩めぐりを終えることができました。ご参加いただき、ありがとうございました。

【集合:9月9日(火)10時30分 JR五日市線武蔵引田駅/解散:JR五日市線東秋留駅 15時頃】

多摩めぐりの会

多摩めぐりの会