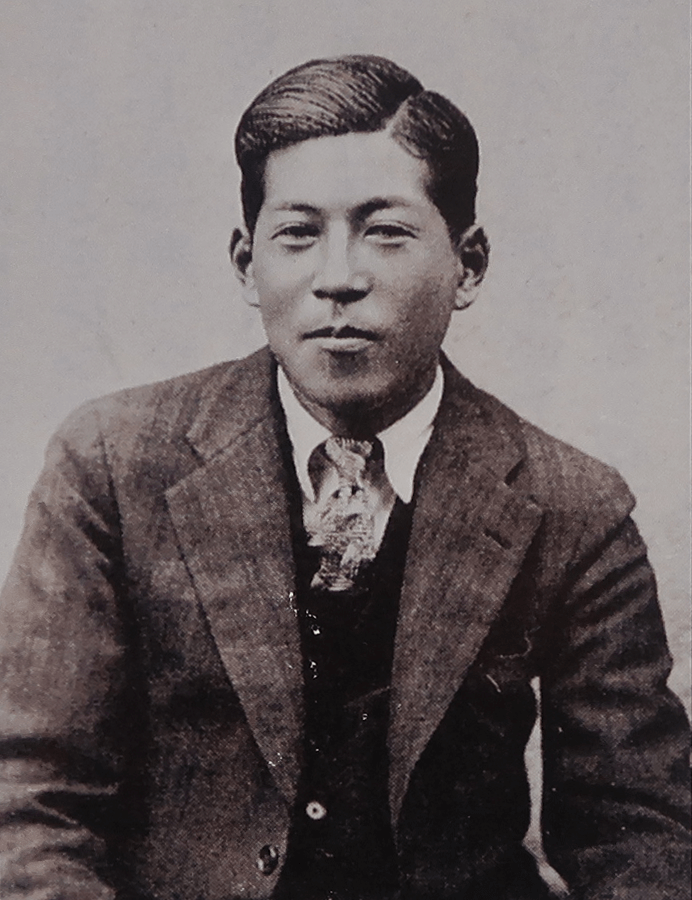

ガイド:味藤 圭司さん

西武池袋線保谷駅(集合)→ 下保谷4丁目緑地保全地区 → 登録有形文化財高橋家 → 福泉寺 → 下保谷森林公園(昼食)→ 天神社 → 保谷硝子発祥の地 → 南入経塚遺跡 → 文理台公園 → 日本民族学博物館跡 → 保谷駅(解散)

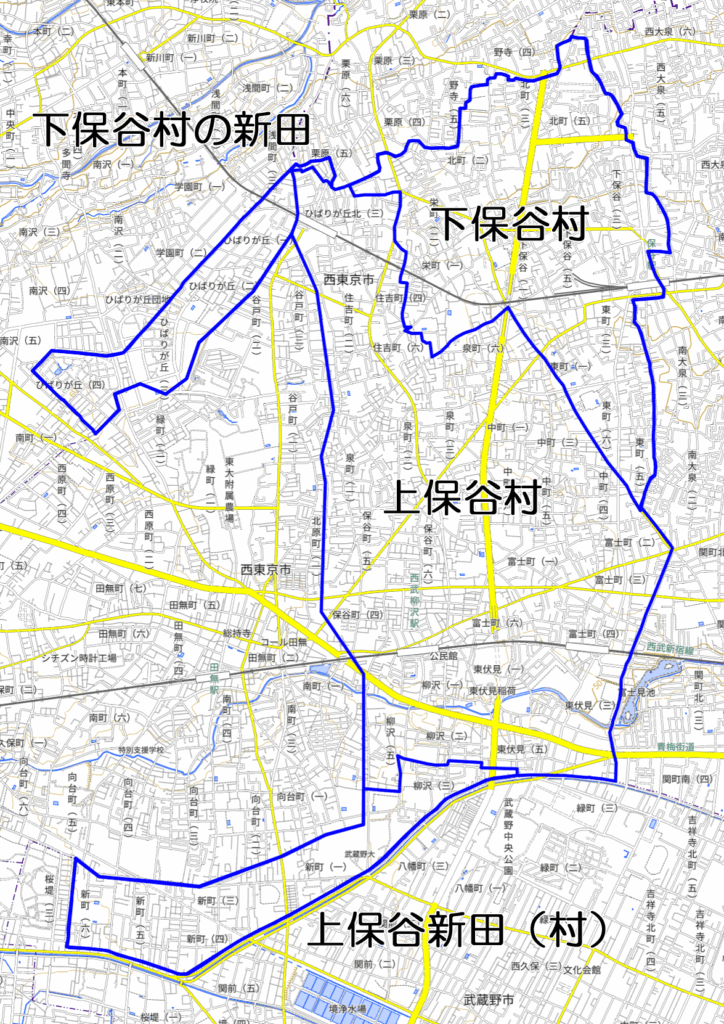

西武池袋線保谷駅に近づくにしたがって車窓に屋敷林の緑の島々がぽつんぽつんと展開した。その樹木の下には苔が生え、柔らかい土の絨毯だった。頬をなでる樹幹の風は、高温にうだる夏を忘れさせた。ここ西東京市下保谷地区は7世紀後半に朝鮮半島の戦乱を逃れてきた渡来人が移り住んで拓いた里だ。台地が広がる下保谷地域の窪地を流れる白子川の下流から上流へと人が住み始めて、16世紀中ごろにようやく村の姿を形成したといわれる。だが、水量の乏しい白子川沿いは水田に適さなかった。畑を耕し、蔬菜を作り、茶を栽培した。江戸時代には近郊へ売りさばく日々だった。いま、保谷駅周辺はビルや住宅の海の中にあって、天に聳えるほどの屋敷林の高木は孤高のような存在感を放っていて人々を呼び込む。この森の中に建つ住宅は国の登録有形文化財であり、西東京市の特別緑地保全地区として次代へ継ごうとしている。それぞれの森には井戸があり、水に苦しんだ北多摩地域の生活文化史を刻んでいる。この現場へ案内したのは多摩めぐりの会の味藤圭司さん。21人が参加した。

次代へ繋ぐ屋敷林

保谷駅から北へ延びる通りの一部と、この道路沿いにある「あらやしき公園」などの敷地を提供して駅北口開発に貢献していたのは、これから訪ねる旧高橋家だった。高橋家の家屋を含む敷地(約1.1ha)は当主・敬一さんが平成29年(2012)西東京市に寄贈している。平成24年にはすでに保全を目的にした西東京市の「下保谷四丁目特別緑地保全地区」の指定を受けており、高橋家屋敷林保存会のメンバー約60人がボランティアで手入れを欠かさない。現在、毎週金曜日に敷地の一部を開放している。多摩めぐりの一行22人は、この日、特別に許可を得て訪ねた。

旧高橋家は、江戸時代に組頭を務めた旧家で、いまも屋号は「おかしら」といわれている。入口から正門までの低い石垣に丸みをおびた「たくあん石」を組んだユニークなもので、地元の人々とともにあるような人柄を象徴しているのか。

母屋を囲む屋敷林

旧高橋家は、下保谷、荒屋敷地域に住んだ草分けの有力農家の一軒で幕府が名主・世襲制を敷いた享保9年(1724)以降、組頭を務めた。代々、農作物のほか、養蚕、藍栽培、製茶、たくあん漬けなど手広く商っていた。多角経営で得た広大な農地、屋敷林も保持し続けてきた。

その象徴的な光景がいまも残る屋敷林だ。屋敷林は家屋の周囲に環境保全と防災を主な目的とした。全国に見られる形態で気候風土に適した樹木で構成している。特に冬の季節風から家を守る防風林になっている。火災の延焼を食い止める防火帯の役目も備えている。いわば、散居型の造りで、下保谷地域では、元は母屋の周辺に畑が広がっていた。屋敷林は、いまも母屋を囲むように守っている。

四季の花と豊富な樹種

旧高橋家の屋敷林は、間口と奥行きがともに約100mある。正門から見て左手に、白色の葉を際立せるハンゲショウなどが咲く野草園。大木のケヤキなどの落葉樹の林が続いていて、夏は日影に、冬は日光が差すように環境を作り出している。ボランティアは四季折々の花の世話に余念がない。

左奥の高木ゾーンではスギやカヤの常緑針葉樹のほか、ケヤキ、エノキ、クヌギ、ヤマザクラ、ソメイヨシノといった落葉広葉樹の大木が間隔を空けて林立する。中でもシラカシの大木はひときわ高い。母屋を厳しい季節風から守るように植樹したものだろう。正門右手が前庭。その東側に竹林が広がる。枝払いが行き届いたモウソウチクは日本画の世界を作り出していた。枯れ葉に乗ってみたくなった。近くの幼稚園児がお気に入りの竹林広場もある。竹に番号が記してあるものがあった。竹が生え出た年を表しているそうだ。

広場の奥地にはアイ(藍)が育ちつつあった。江戸時代から明治時代に隆盛した藍染にまつわる植物だ。この地域一帯を潤した藍染の元になる藍玉づくりに欠かせない植物だ。ボランティアたちは赤い花を咲かせたいところだが、花を咲かせると、染め具合に影響するそうで開花前に収穫するらしい。

生きものも姿見せる

屋敷林を好むのは人だけではない。ナミアゲハなどのアゲハチョウの仲間やカブトムシ、アブラゼミ、トノサマバッタなども季節によって飛び跳ねている。アオバズク、アオゲラ、タヌキも姿を見せるという。屋敷林は“動物王国の島”だ。その一方で、ボランティアには悩みがある。保全地区の指定を受けているから消毒が気軽にできず、おのずと手作業が増えるのだ。

屋敷林は、生えている木々の推定樹齢から百数十年前の江戸時代末期から明治時代初期に植えられたもののようだ。その樹種の配置にも工夫がみられる。母屋の北面から西面にはシラカシ、この外周に当たる北面にはスギ、西面にクヌギ、南東面から南西面にかけて植えてあるのはケヤキ。北東面に竹林が広がっている。年間を通した気候風土を読み込んだ植栽だったのだろう。

文化財伝統的な建物群

旧高橋家の特別緑地保全地区から、さらに北側にある国の登録有形文化財(5件の建造物)の高橋孝さん(78)宅を訪ねた。長く名主を務めていた高橋家一族の先祖であり、筆頭に上がる作左衛門の名をとって、屋敷林を「作左衛門の森」と名付けている。薬医門で妻のふみ子さんが多摩めぐりの一行を出迎えてくれた。

孝さんの先祖は慶長6年(1601)にこの地に暮らし、享保12年(1727)まで交代名主を勤めていた。高橋家も明治以降、穀物の仲買をはじめ、製茶、藍玉づくり、生糸生産などを手広く行って財を成した。そうした中でいまの主屋を新築し、屋敷内に納屋や土蔵など建て増した。周辺一帯に広がる武蔵野の農村の伝統的な建物群が約3300㎡の敷地にあり、平成30年(2018)に歴史的景観に寄与しているとして国の登録有形文化財になった。

薬医門は表門だ。切妻造り銅板葺きの屋根を持ち、両脇に木製の透き塀が袖塀として付いている。軸材の部材は太く威風を放つ。間口約2.7m。門をくぐった庭には樹齢400年にもなるというケヤキの大木が家を象徴するように堂々と立っていた。

甲州で仕入れた藍を広めた

近世後半に武蔵国の産業の一角を占めていたのは藍づくりと染めだ。江戸時代の藍といえば、阿波と摂津が大半を占めていたが、幕末から明治期にその比率が極端に減った。武蔵国で生産される量が増えたからだ。特に埼玉・深谷の渋沢一族が生産高を上げた。年間の取扱高が1万両に及んだという。

下保谷村もその流れに乗った。甲州で仕入れた藍の種を蓮見家が村の農家に配り、畑で藍を育てたのが最初といわれている。藍玉製造業者は村の藍葉を買うだけではなく、近村で売りさばいた。明治23年(1890)の新座郡の統計によると、藍の作付面積は茶よりも広く全体の41%を占めていたのが保谷村だった。製藍の行政指導もあったのだろう。埼玉県は改良伝習所で徳島の藍生産法を教えたり、藍作模範畑を作ったりして奨励した。だが、好況は化学染料の出現と日露戦争(明治37年=1904)ごろから陰りが出始め、保谷では特産物として定着しなかった。

鉄道敷いてまち並み変える

高橋家一族の3代目源蔵(1838年生まれ)は、名実ともに先見性に富み、敏にさえ、藍の高値機を見込んで大量の藍を取り引きして莫大な財を成した。源蔵の孫・源太郎もまた武蔵野鉄道(現在の西武鉄道)の大株主になり、後に筆頭株主になった。大正4年(1915)に武蔵野鉄道が池袋-飯能駅間(43.8km)を開業したが、源太郎は、当初計画されていたルートを、保谷を通るように変更し、下保谷地区に保谷駅を設置した経緯がある。

また、源太郎は武蔵野鉄道と共同で駅周辺の開発にも乗り出している。住宅地を整備し、商店街を形成できるような街づくりに積極的だった。自分の所有地を移り住む人に貸し、あるいは借家を建てて市街化を進めた。移り住む人には2年間、無料で列車に乗れる優待パスも発行した。計画地には、後に帝国ホテル(千代田区内幸町)を設計したフランク・ロイド・ライトが設計した建物もあった。武蔵野鉄道が電化された大正11年に高橋家は土地を提供して保谷駅西側に建設された電車の車庫を作り、保谷駅始発電車を増やして利便性を上げた。地域に息づいた家風は、いまも変わりがない。

納屋、衣装蔵、藍小屋も・・・

高橋ふみ子さんが屋敷林や家屋を案内してくれた。主屋の東側にある納屋(約52㎡)も文化財指定を受けている。2階建ての鉄板葺きで、高橋家の建造物の中で最も建築年代が古い建物で江戸末期の築造だ。元は平屋建ての厩で主屋に繋がっていた。2階部分を増築したのは大正初めから昭和前期。その時々で使われ方で改修したようだが、柱や軸組などに旧態が見られるという。

主屋の北側にある衣装蔵(24.8㎡)も見た。木造2階建ての鉄板葺き。切妻造りの置き屋根形式だ。漆喰壁で腰部を昭和の改修で人造石の洗い出し仕上げになっていた。入口などの扉は黒漆塗りの観音開きの土扉を施しており、水切りと鉢巻を巡らす丁寧な造りに人柄と時代がにじみ出ているように思えた。蔵はまた、昭和の時代に居宅としても使ったらしい。最近まであったのが「エゴヤ(藍小屋)」。収穫した藍を寝かしていた小屋だ。この中に保存されている道具は壊れているが、大切な品だ。繭を紡ぐ座繰り機もあるという。これらの貴重な品々を今は納屋に収納している。

伝統的な間取りで文化財指定

一巡して、いよいよ主屋を拝見する段になった。建物は東西に長い。これまで見てきた建物より遥かに大きい。大正15年(1926)に上棟して1年がかりの昭和2年(1927)に竣工した。建築面積は200㎡ほどあり、2階建て。瓦葺きだ。入母屋造りの表玄関と切妻造りの裏玄関を南面に並べて、間取りは生活空間と接客の間を中廊下で繋いでいる。伝統的な武蔵野の農家の間取りであり、豪農の主屋だと国のお墨付きを受けた。廊下のつけ方やガラスの建具にも近代化の香りがする。窓ガラスに反射する景色は油が滲んだように写り、わん曲していた。その廊下に飾ってあったふみ子さんの紐の飾り結びが古風な家構えの中で一点のスポットに見えた。

土蔵の中で村の歴史語る

主屋を囲んだ屋敷林の空気感を締めていた建物がもう一つあった。土蔵だ。桁行4間(7.2m)、梁間2間。木造2階建てで、屋根は切妻造りの置き屋根形式。鉄板葺きになっている。元は杉皮葺きの屋根だったが、大正12年(1923)の関東大震災で破損して黒塗の鉄板葺きにした。観音開きの扉を開けて中に入ると平成19年(2007)に改装してテーブルを置いた談話室風になっていた。だが、元の小屋組や梁組などが生かされている。

多摩めぐりの一行は、土蔵の中で「下保谷村の歴史」を点描する形で高橋孝さんの話を聞いた。高橋孝さんは、江戸期に下保谷村の西側が新田開発されたことについて、こういった。「出百姓」といって畑まで40分ほど歩いて耕作に出た。大変な時間と労力がかかっていた。この土地を持っていたのは小金がある人々たちという土地柄だったという。

文化は川筋に伝播するというが、ここでもそれが言える。上保谷には石神井川があり、三宝寺がある。さらに真言宗の如意輪寺がある。田無も然り。禅寺の東禅寺が1軒ある。下保谷には小榑(こぐれ)村にあった白子川に縁がある妙福寺の末寺がある。中でも下保谷の檀家のほとんどは日蓮宗で、いまも題目板碑が残っている。1450年ごろから1700年代までのもので、それ以降、板碑に代わるものとして曼荼羅をいただいた。我が家にある古いものは慶長8年(1603)、さらに寛文時代や明暦時代のものもある。当時の人々には神様の存在が大きかったことを表している。寛文の検地以降の古文書も残っている。

幕府直轄地だった保谷

高橋孝さんの話は、村の支配にも及んだ。保谷は江戸幕府の直轄地であり、寛文時代(1661~72)から20年ほど小田原藩の飛び地だった。当時の小田原藩の「永代日記」によると、下保谷の名主と百姓頭が年貢を納めに行った記録があるなど、下保谷の歴史を表すものが残っている。享保(1716)以降、蓮見清左衛門が世襲で名主を務めていて1200点ほどの史料がある。

明治19年(1886)の連合村制度で小榑村と橋戸村が加わり、5村が1村になった。この時、上保谷村の名主だった保谷半六が連合村名主になった。上保谷の面積は下保谷の3倍ほどあるが、上保谷には古文書がほとんど残っていないのが実情、と高橋孝さんは語り続けた。

高橋孝さんの話は、屋敷林に及んだ。屋敷林になぜ、スギと竹があるのか、と多摩めぐりの一行に問いかけた。高橋さんは、こうつないだ。農家では藍玉づくりと蚕、製茶して、たくあんを作り、都会へ出荷していた。散居型の屋敷林は、埼玉・小手指あたりから先では見受けない。農家の家の造りが低いのも暴風のため。下保谷の冬の風は強く、ザルが1里も飛んでしまうと古川古松軒が著わした「四神地名録」に表記している。屋敷林のスギは煮炊きと建築資材、竹はザルなどの生活用品の必需品だった。

藍玉づくりに100日以上かかる

藍についても高橋孝さんは、熱を込めた。保谷の藍は名主の蓮見清左衛門が種を仕入れて普及させた。藍の栽培は、誰でもできるが、藍玉づくりは労力と費用がかかる。藍玉を作るには乾燥させた葉と茎に分けて10日おきに水をかけて発酵を待つ。出来上がるまでに100日間かかる。ようやくスクモといって堆肥状になる。それを今度は石臼で挽いて玉にしたものが藍玉になる。この藍玉づくりをしていたのは、高橋孝さんが調べたところによると、下保谷で2軒しかなかった。上保谷にいたという話は聞かなかった。

藍は元々、肥料と水を欲しがる植物。雑穀の仲買をしていた高橋孝さんの先祖は北海道厚岸からニシンを、千葉・山武郡からイワシの油粕を仕入れて農家に売っていた。その農家から藍の葉を仕入れて藍玉をしていた記録がある。

高橋孝さんが言うには、この地域の農家は、現金収入を得るために蚕を飼い、藍染めのほか、一時期、たくあん作りを18軒の農家でしていたが、塩害騒ぎが起きて止めた。さらに足袋を縫い、野菜作りにも精を出して、その時々を乗り越えてきたと振り返った。

「三十番神」に密やかに手を合わせた

高橋孝・ふみ子さん夫妻に別れを告げて、近所にある福泉寺を訪ねた。いま、保谷で一番の人気スポット(西東京市が実施した「私の好きな石仏総選挙」第1位)だという馬頭観音がある。日蓮宗の寺で、天正14年(1587)に日眼上人が創建した。山門脇に建つ馬頭観音は、4面観音のようだ。3つの顔が石面に浮き出すように彫られている。背面にも顔があると想定させる。腕が8本。顔や体の線が優しい。腕や胴体の肉付きは赤子のようなぷくぷく感が浮き出ていた。仲買の商売で馬の世話になった高橋孝さんのお爺さんが建立したものだという。

51代目住職・富山典秀さんが庭にいた。「木彫彩色三十番神像」の拝観を頼んだ。神仏混合の江戸時代に神として祀られていた。当初は比叡山で信仰されていたことから関西の神々が多く取り入れられている。全国的に広まったのは日蓮宗の法華神道に基づく神像だったことから盛んに祀られたという。だが、明治維新の神仏分離令とともに布かれた三十番神信仰禁止令によって焼却を命ぜられた。下保谷村の鎮守だった三十番神も例外ではなかった。その際に神像は別当だった福泉寺に密かに移されて今日、受け継がれている。

三十番神には熱田神、諏訪神、広田神など30体があり、どれも小さい。富山住職は「一体が3~5㎝程度の小さいものです」と。それぞれがひな壇に立っている。江戸時代後期ごろの作らしく歴史を忍ばせる色合いだった。三十番神は、1か月の30日間に一体ずつ毎日、自分や知人、大勢に人々が安心して暮らせる国家を願った往時の人々の姿を思い描いた。

預かった犬を襲うオオカミに

ガイドの味藤圭司さんは「ここにはもう一つ、お話ししたい出来事がある」と口を開いた。福泉寺南側にはいま、墓地が広がっているが、この地は江戸時代には木が茂るばかりの山だった。江戸時代の絵図には「テッポウヤマ」と記してあるという。

なぜ、テッポウヤマなのか。事の起こりは貞享2年(1685)に5代将軍・綱吉が発布した「生類憐みの令」だ。犬など動物の愛育・保護を求めた。殺生したり、粗末に扱ったりすると死罪・遠島・入獄などの重刑に処せられる。この結果、江戸市内に野犬が日増しに多くなった。幕府は喜多見(世田谷区)、四谷(新宿区)、大久保(同)に犬小屋を設置したが、収容しきれず、多摩郡中野村(中野区)に16万坪(約53ha)の犬小屋を新造した。中野で収容しきれなかった犬を下保谷村で預かった。当時の犬小屋に関する預かり証や鉄砲拝借証文といった書類が残っている。下保谷村にはオオカミが出没して犬を襲うのを防ぐために弾を込めず、オオカミを脅すための鉄砲を定時に発砲していたという。

鷹場法度に村人も影響

この地は尾張藩の鷹場でもあった。生類憐みの令が発布された半世紀ほど前の寛永10年(1633)、将軍・家光は御三家に鷹場を与えた。尾張藩の鷹場の一つが下保谷村だった。尾張藩は江戸戸山(新宿区)の屋敷に鷹方役所を置いた。尾張藩の鷹場は下保谷村のほか、多摩郡柴崎村(立川市)、入間郡水子村(埼玉県富士見市)で、それぞれに鳥見陣屋があった。下保谷村の陣屋は名主の蓮見家の土地に建てられた。管理・支配を定めた鷹場法度が敷かれて村人たちの暮らしに影響を与えたと見られている。日中、人が行き交う姿が薄い福泉寺通りだが、そんな歴史を秘めていたとは。

信仰禁止令で「天神社」に名前変えて

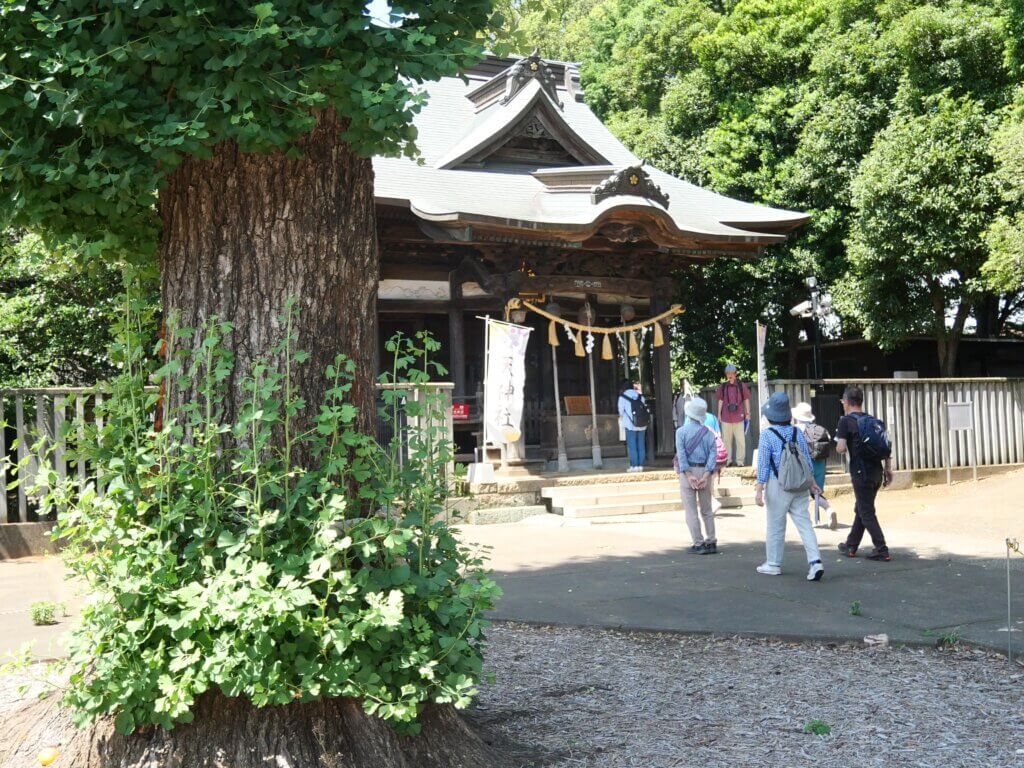

福泉寺を離れて台地の底地部を流れる白子川を上流へと歩いた。ここは暗渠であり、沿道は新しい住居が軒を連ねていた。福泉寺と縁が深い天神社に着いた。福泉寺で見た三十番神像の里だ。

天神社は天正年間(1573~91)初期の創建当時から慶応4年(1868)まで三十番神を祀っていたことから「三十番神社」としていたが、信仰禁止令によって天神社と改めた。境内の摂社に祀っていた菅原道真石像を本殿に移した。いま見られる天保5年(1834)建造の拝殿は入母屋造りで、四方上部の漆喰壁を鏝絵(こてえ)で龍や波を浮かび上がらせている。

鳥居脇にあった塔は「氏子中奉納題目塔」。2基ある。安永2年(1773)に寄進されたもので、もう一基の建立は同9年で新田が開発された折に奉納したものだ。天神社には旧字荒屋敷にあった後現(ごうげん)稲荷と旧下保谷新田の富田稲荷が境内末社にある。これらは明治39年(1906)から40年にかけてお触れが出た一村一社の法令によるもので、その煽りを受けた保谷の歴史を刻んでいた。

レンズのHOYA発祥の地

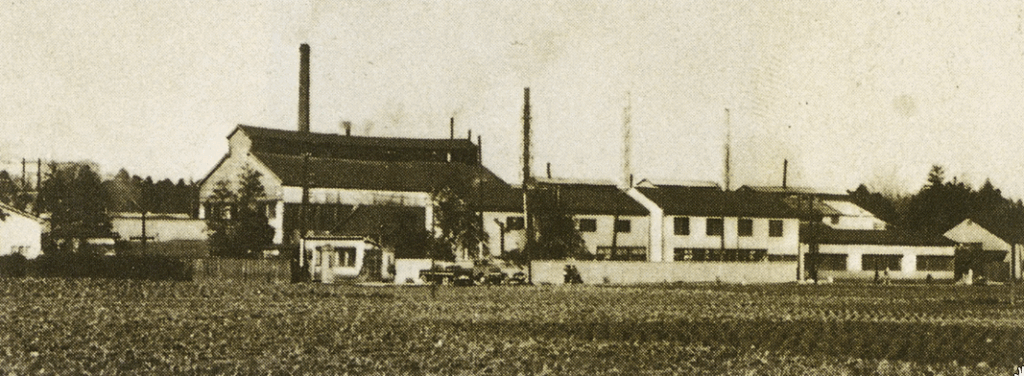

天神社からいったん西に向かい、ほどなくして2車線が南北に貫く伏見通りを南下した。下保谷2丁目交差点付近で一行は足を止めた。一見して住宅街だ。クリスタルガラスを生産して世界的シェアを誇るHOYO(本社・新宿区)の発祥地だという。

名古屋で製紙会社を経営していた山中正一・茂兄弟が転業して昭和19年(1944)8月、下保谷で東洋光学硝子製造所として工場を立ち上げて東京に初進出した地点だ。当時の主流は板ガラスで、光学ガラスの生産は少なかった。苦心の末にできた第1号商品の双眼鏡用レンズが軍需省に注目されて指定工場になった。戦争突入後、光学ガラスはすべて軍需用になり、海外からの輸入が途絶えると、軍からの需要が急増した。双眼鏡、爆撃照準器、偵察機用の航空カメラレンズと種類も大幅に増えた。戦後は光学ガラスの製造技術を生かしてクリスタルガラスの生産に切り替えたことや終戦間もない2か月後に生産体制を整えたことで新たな道を拓くことが出来た。

GHQからグラスを受注

終戦の暮れにGHQで行うクリスマスパーティー用のシャンパングラスやカクテルグラスを500人分の注文が舞い込んだ。これが高い評価を受けて翌年には進駐軍の家族向けのクリスタルガラスの皿やコップ、2万セットを受注した。同社にとっての進駐軍ブームは昭和22年まで続き、完全に再建の目途が立った。社名を「保谷クリスタル硝子製造所」に改めた。

昭和23年、チェコスロバキアが社会主義共和国になったことで保谷クリスタル硝子にとって思わぬ注文が入った。当時、シャンデリアづくりの本場はチェコスロバキアだったが、社会主義共和国になったことでアメリカは発注しなくなった。保谷クリスタルは受注した。日本産シャンデリアをアメリカに輸出するなど、HOYAはその後も眼鏡レンズ、半導体フォトマスク、コンタクトレンズ、ハードディスクドライブなどを手掛けて順調に業績を伸ばして日本を代表する精密機器・ガラス製造企業に成長した。平成21年(2009)に西東京市の事業所を閉じた。跡地に集合住宅が建っている。

謎の「経塚」の真相は

多摩めぐりの一行は、さらに伏見通りを南下した。行く手に西武池袋線が横切っている。車道は線路をくぐり、人道橋は池袋線を跨いでいる。人道橋の下に一行が集合した。旧保谷市部分で西東京市住吉町5丁目に位置する「南入経塚(みなみいりきょうづか)」と呼ばれる場所だ。この地は白子川の源流部で、微高地エリアだ。昭和時代まで一帯は畑地であり、この地点に墳丘があった。良好に墳丘・塚の形を残していたが、墳丘には雑木が生え、草が生い茂っていた。この墳丘は平成20年(2008)伏見通りの道路建設で消滅した。

墳丘は何だったのか。地元の人々は「弾中塚」とか、「経塚」と呼んでいた。江戸時代の地誌「新編武蔵風土記稿」によると、村の北に鐘塚、村の南に経塚があると説いている。さらに「二つの塚は隣村小榑村妙福寺開山日延聖人改宗の日、 経文及び鐘をこのところへ埋め、その上へ塚を築きたる」と記している。また、昭和10年(1935)にまとめられた「武蔵保谷村郷土資料」にも「人々は経文が埋めてあるのだといった」と書いている。

平成20年に行われた発掘調査では経典などが出土せず、経塚であることも確認されなかった。周溝などの付帯施設も発見されなかった。この地は下保谷村と上保谷村の境にあたる。さらに信仰する宗派の境でもある。したがって、経塚は横山道という古道沿いにあることから境塚だったのではないかと考えられている。

スプリンターも生んだ大学跡地

一行は、さらに南下した。一休みしたいと思い始めたころに西東京市立文理台公園(東町)に着いた。広さは約1万7千㎡の広々とした公園には自由広場やあやめ池、小さいながらも滝がある。ウメやサクラ、ケヤキなど樹種も豊富だ。石を配した高台から公園を一望した気分は清々しかった。多摩めぐりの一行は木陰のベンチに座り込んだ。

公園の前身は、武蔵野鉄道取締役だった高橋源太郎の縁で作った化粧品メーカーのグラウンドだった。しかし、昭和10年(1935)ごろには使われなくなっていたのを見て同社監査役だった高橋文太郎が口をきいて豊島区雑司が谷にあった東京文理科大学と東京高等師範学校(ともに東京教育大学を経て現在の筑波大学に)に貸すことにした。ここに両校は合宿所や教官宿舎、農場のほか、公認コースの1周400mの陸上競技場を開設した。当時、世界的スプリンターで「暁の超特急」と呼ばれて注目を集めていた吉岡隆徳(100m10秒4の記録保持者。1909~84)がよく利用していた。

昭和59年(1984)、この地を国、都、当時の保谷市が3分割して買い上げて文理科大学の名称を生かして「文理台公園」として生まれ変わった。

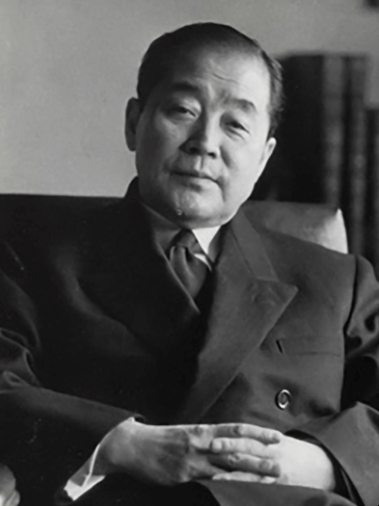

国内初の民族学博物館

この日の解散地である保谷駅方向へ向かった。その途中に一本木のスダジイの大木が立っていた。名実ともに「スダジイの広場」と呼んでいる。ここは「日本民族学博物館発祥の地」(東町)だ。火付け役は「日本資本主義の父」と呼ばれた財界の大立者・渋沢栄一の孫・渋沢敬三(1896~1963)だった。渋沢敬三は、昭和12年(1937)に三田(港区)の自宅で収集していた民具などを仲間と研究(アチックミューゼアム)していた。敬三が勤務していた横浜正金銀行(現在の三菱東京UFJ銀行)の出張の際にスウェーデン・スカンセン博物館に立ち寄った。同博物館は世界で最初の野外博物館で、ここを見学して強いカルチャーショックを受けた。日本にも造りたい思いを高めた。

帰国後、仲間の早大建築学科教授・今和次郎に博物館の設計図を依頼した。渋沢敬三の夢は、さらに実現化へ進んだ。下保谷の大地主・高橋源太郎の長男でアチックの仲間でもあった高橋文太郎が動いた。武蔵野鉄道監査役であり、取締役の任にもあった。高橋文太郎の、素直で朗らか、闊達、かつ繊細な人柄を知る人たちは「武蔵野の欅」と評していた。高橋文太郎は所有地4千坪(1万3200㎡)を寄付した。渋沢敬三も収集品を寄付した。昭和14年、下保谷に初の「日本民族学博物館」が開館した。国内での最初の野外博物館だった。

「民俗学を学ぶなら保谷へ行け」

敷地内には博物館本館や民族学研究所のほか、武蔵野の民家、アイヌの住居、アイヌの女性用便所、絵馬堂、稲荷の小祠、竪穴、水車、高倉など10件以上の施設を建てた。それぞれの地方の暮らしぶりを伝える民具や生活道具も展示した。これらは初期の展示であり、今和次郎が描いた原図にはほかに表門や番屋、雑貨店、陶工、鍛冶屋など日本全国にとどまらず、朝鮮半島の人々の暮らしぶりも表すなど建物は総数50件ほどに上る。ほかに民具などを展示する予定でおり、将来を見据えていたことが読み取れる。

公開された博物館には国内だけではなく、外国からも研究者がやってきた。「民俗学を学ぶなら保谷へ行け」といわれるほど民族学の聖地だった。民俗学者・宮本常一は「民具は8千点ほどあり、国内だけでなく、ミクロネシア、インドネシア、アイヌ、台湾のものもあった。それらを手にして民具の知識を得たばかりでなく、農民が作り出した民具には意外にも藁製品が多いことを教えられた。まとまった知識を得るにはなお多くの時間と研鑽が必要とすることも教えられた」と当時を振り返っている。

4万点民博へ、23年の歴史たたむ

「民俗学の祖」である柳田国男が主に伝承・伝説を基にした文字・言葉の文化の民俗研究を中心にしたのとは異にしていた。だが、渋沢敬三の民族に対する知識の深さと暮らしや文化に寄せる熱い思いは、戦禍にあえぐ時代の庶民には縁遠く、時代を先取りした形に終わった。

高橋文太郎は昭和23年(1948)に胃がんで亡くなり、昭和37年、23年間開館した博物館は閉館された。翌年、渋沢敬三が他界した。民具など約4万点の展示・収集品の多くは国立民族学博物館(大阪・吹田市)に寄贈された。施設展示されていた「高倉」は、いま江戸東京たてもの園(小金井市桜町)で公開されている。

保谷における藍栽培は以前から気になっていたテーマでしたが、ある時「多摩めぐり」に何度も参加されているN.G.さんから「それだったら下保谷に高橋孝さんがいらっしゃいますよ」と紹介され、2022年に「保谷の藍」についてお話を聞きに伺いました。

先祖代々、保谷に住んでいらっしゃる高橋さんからは藍だけではなく下保谷全般の歴史を伺いました。上保谷地域はそれ以前いろいろな形で知る機会が多かったところですが、下保谷地域は全く白紙状態でしたので、とても新鮮で刺激的なお話を伺うことができました。

お屋敷を出てから下保谷のあちらこちらを散策すると、何とも言えず心が安らぐような不思議な空気を感じました。

その時から「下保谷にはいずれ多摩めぐりで訪れたいな」と思っていたわけです。それが今回実現しました。私がそうであったように、きっと皆さんも新鮮な体験をされたのではないでしょうか。

【集合:6月21日(土)午前9時30分 西武池袋線保谷駅/解散:保谷駅午後2時半ごろ】

多摩めぐりの会

多摩めぐりの会