ガイド:菊池 等さん

JR八高線箱根ヶ崎駅東口(集合)→ 狭山神社 → 旧日光街道 → お伊勢山遊歩道(狭山丘陵入口) → 三角点広場 → 六道の辻 → 六道山公園(昼食)→ 里山民家(丘陵出口)→ 阿豆佐味天神社 → 青梅街道「岸」バス停(解散)

4月20日、52回目の多摩めぐりで東京・埼玉の都県境にあり、瑞穂町と武蔵村山市に跨る狭山丘陵の西部域を歩いた。短い登り坂は丘陵の肌。下り坂は別斜面の襞で、また楽し。樹間を渡るウグイスの鳴き声。足下で色映えを誇るセリバヒエンソウやチゴユリなどが雑木林で存在をアピールしていた。頭上を見上げれば、ホオノキ、クヌギ、コナラなどが幼葉を広げつつあり、葉はそれぞれに日の光を透かして森や空に映えていた。正岡子規が詠んだ「故郷やどちらを見ても山笑ふ」時季はすぐそこに来ていた。狭山丘陵と向かい合う格好で南方に横たわる多摩丘陵とは“恋仲の尾根”だなと歩きながら夢想したのも狭山丘陵の穏やかさ故だろう。古代に荒れ狂った多摩川は、狭山丘陵と多摩丘陵の間に割って入って2つの丘陵に割いてしまったのだから。人が住むようになった武蔵野台地の狭山丘陵は斜面の下で暮らす人々を支えてきた。丘陵に生える雑木は煮炊きや暖を取る薪に欠かせず、田畑の作業以外は、ほとんど山に入っていた。そんな暮らしが狭山丘陵周辺で数十年前まで続いていた。この舞台と人々が気持ちを寄せた現場にガイドの菊池等さんが参加者21人を案内した。

木の葉状の都市公園

狭山丘陵は、狭山層と呼ばれる更新世に形成された地層で180万年前から100万年前の新生代前期に生成が始まったという。現在の青梅市東部域を扇頂にして古多摩川は砂礫を運び、扇状地を作りながら南下していまに至るのが多摩川だ。この結果、南の多摩丘陵と分断されて北側に狭山丘陵が島状に残った。現在の狭山丘陵は、東西11km、南北の最大幅約4km。西が高く、東が低い。形は木の葉状で、武蔵野台地の西部中央に横たわる。北側には柳瀬川の源流が、南側には宅部(やけべ)川があり、2本の河川は丘陵東端部で合流して柳瀬川がさらに下る。

自然的な色合いが濃い丘陵だが、一帯は東京都の自然公園が5つもあり広い面積を占めている。野山北・六道山公園(武蔵村山市・瑞穂町)、中藤公園(武蔵村山市)、東大和公園(東大和市)、狭山公園(東村山・東大和市)、八国山緑地(東村山市)だ。合わせて約227aに及ぶ。これらとは別に民有地の寄付を受けた66ヶ所12.96a(瑞穂町にある2ヶ所含む)でナショナルトラスト運動を進めているトトロのふるさと基金が自然環境を守っている。一帯では間もなくヤマツツジが咲き、夏にはホタルが飛び交い、秋の紅葉も人を和ませる。ハイカーの声は年間、途絶えることがない。

茶栽培の原泉を語る碑

多摩めぐりの一行21人は狭山丘陵西の玄関口に立った。この日の最初の訪問地、狭山神社境内にある「狭山茶場之碑」だ。平安時代後期に起きた前九年の役で奥州へ向かう源頼義、義家親子は、狭山神社近くの筥(はこ)の池(狭山池)で野営した際に箱根権現(箱根神社)の霊夢を感じて狭山神社を勧請した縁がある。前九年の役に勝利した親子は祈願成就の礼にも参拝したといわれる。

一行が注目したのは拝殿左奥にある、やや菱形の狭山茶場之碑だ。いまの狭山丘陵の南北域は狭山茶の産地であり、瑞穂町の産業の一角に育った茶栽培の原泉を語る碑だ。明治11年(1878)に建立された。狭山丘陵北麓で狭山茶場が再興され、安政6年(1859)横浜開港とともに日本茶が輸出品の花形として登場すると、箱根ヶ崎村(現・瑞穂町)名主村山家は、丘陵南麓でいち早く茶園造成に手を付け、明治初期には当主為一郎が製茶場を設けて茶の製造と販売を始めた。こうした事の起こりを綴りながらも茶場之碑の詩文を作った井上脩子勉は、さらに説いている。

茶生産を広める目的

「しかし、丘陵南麓の村々は地の利を得ながら茶樹造成には力を入れず、かえって砂川村(現・立川市)やもっと東の豊島郡(主に千代田・中央・港区など現在の東京都23区中心地と周辺区)あるいは東京市区、また多摩川、浅川沿岸の諸町村の方が目ざとく茶園を造成し、製茶は八王子絹商人の手に制しられ、由緒ある狭山茶場を八王子茶の名称に置き換えられる現実であった」と突いている。この現実に嘆いていた為一郎は、狭山茶場を顕彰し、併せて狭山地帯の茶業を振興するために建碑を発願して箱根ヶ崎、石畑、殿ヶ谷(いずれも現・瑞穂町)はじめ、多くの人から浄財を集めて碑を建て、近郷を茶の産地にしようと熱を上げた。

「二度と粗製乱造するな」

井上脩子勉は、こうも訴えている。建碑当時、日本茶はすでに欧州各国で高い人気を得て、国内では茶の精巧優劣を競い合っていた。そんな中で井上は、怒りにも似た思いを綴っている。「そもそも我が国が生糸を粗製乱造して急に不況の色を濃くして糸の価格低落を招き、フランスとイタリア産の生糸が世界市場を独歩している。茶が生糸と同じような過ちを犯すことが決してあってはならない」と茶生産にかかわる人々に奮発勉励を送っている。

筆を執った勝海舟

碑の題額を書いたのは勝海舟だった。大政奉還で徳川慶喜は、静岡に隠棲し、同時に多くの旗本たちの生活を守るために海舟は明治2年、静岡・牧野ヶ原に1425ha(東京ドーム303個分)の開墾を主導して成果を上げていた。いま、静岡茶は鹿児島茶、宇治茶と全国1、2位を争う産地になっている。

海舟は、現在の瑞穂町とどのような縁で狭山茶場之碑の題額を書いたのだろう。明治維新の際に幕府軍に従って官軍に対抗して捕らえられた人の中に青梅の平岡阿斗之助がいた。平岡が数年にわたる獄中生活で海舟と知り合ったらしく、その縁で青梅千ヶ瀬神社などの幟旗を海舟が書いていることから狭山茶場之碑の題額を書いたと見られている。

蒸し製煎茶法を習得

狭山茶は全国に知られる銘茶に育った。狭山茶の収穫量は2万t で全国的には1.1%と少ないように映るが、全国で10位につけている。茶摘み歌に『色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめを刺す』と歌われるように宇治茶、静岡茶、鹿児島茶とともに古くから高い評価を受けている。

狭山茶を地元に広めた人がいる。文化・文政の時代(1804~30)に二本木村(現・埼玉県入間市)の吉川温恭(よしずみ)、坊村(現・瑞穂町)の村野盛政、今井村(現・青梅市)の指田半右衛門の3人が伊勢参りの帰途、京都や近江の茶作りを見て、その模様を書き留めて来た。さらに宇治で1年間、茶農家で下働きをして製茶技術を見るなどして蒸し製煎茶法を習得した。3人を支えたのは江戸の茶商、山本嘉兵衛(徳潤)だった。山本は付加価値の高い蒸し製煎茶の製造法を指導した一方、販売を一手に引き受けた。

高品質目指す「東京狭山茶」

狭山茶は狭山丘陵北側の埼玉県が主な産地だが、埼玉県産の茶と区別するために東京都側では昭和39年(1964)に「東京狭山茶」と名付けた。東京狭山茶を栽培しているのは瑞穂町のほか、青梅市、武蔵村山市、東大和市など。東京都などのデータによると、東京狭山茶の生葉収穫量は230t、荒茶生産量は53t。都内で最も栽培が盛んな瑞穂町の茶葉収穫量は一番茶で例年80tほど。主とした品種は「やぶきた」「さやまかおり」「さえみどり」などだ。瑞穂町の生産者や茶葉販売者11件で茶業組合を作って互いにさらなる品質向上を目指している。茶摘み作業は、5月に入ると一番茶の収穫に取り掛かり、4番茶まで続く。

陸軍射撃場だった谷戸

高台の境内を降りて住宅地に入り込んだ。そこには100年以上も立ち続けてきたようなクスノキがすっくと立っていた。その立ち姿から目を離せなかった。これから入る狭山丘陵に織りなす光景に期待が膨らむ。

本格的な狭山丘陵散策の入口はお伊勢山遊歩道。いきなり雑木が頭上を覆う。八重桜のピンクが空を覆う。登り始めて間もなく、山道から右手を見下ろす高台に着いた。斜面の下には町立瑞穂中学校のグラウンドが広がっていた。好天なら木の間越しに富士山や丹沢山系が見える。学校は石畑地区の谷戸にあり、元は畑だった。

いち早く戦争色が現れた

昭和16年(1941)、日本はアメリカに宣戦布告して太平洋戦争に突入した。その影響は瑞穂町にすぐに現れた。前年、すでに多摩飛行場(現・横田基地)が建設されていた。石畑地区の狭山谷の畑は半強制的に買収されて陸軍の射撃場になり、兵士の射撃訓練が連日行われた。日本の敗戦後も米軍横田基地付属の射撃場として接収され、昭和30年代初めまで使われた。射撃場跡地に都立瑞穂農芸高校と瑞穂中学校が建設された。

山道の所々に「陸軍」と標石に彫った文字が頭を出していた。東京都水道局のマーク入りもある。多摩川から山口貯水池への導水管が下を通っているが地中に埋め込まれていることを示していた。

チゴユリのスポット

一行は、すでに狭山丘陵にある都立の都市公園の中で最も広い野山北・六道山公園に入っていた。この公園は瑞穂町と武蔵村山市にまたがり、昭和63年(1988)に開園した。面積は東京ドーム44個もある204haの4割を瑞穂町部分が占めているという。地元住民の手が入らなくなって親しいが、山容に二次林の面影がある。

山道に繰り返す小さなコブを越えた先で一行の前方から口々に「う、わっ! 何なに!? チゴユリだわ」と叫ぶ声が静かな森に響いた。高さ15㎝ほどの茎から伸びたつるの枝先に6弁の白い花を可憐に下げている。風がないから、花はのびのびしているように映った。小さいユリだから、稚児ユリとはよくも名付けたものだ。チゴユリの周りは樹幹が薄く明るい。その分、花色が際立っていた。この場だからこそ生育するのか、と二度見した。

一等三角点の最高地

多摩めぐりの先頭グループが「三角点広場」で後続を待っているのに合流した。標高194m。狭山丘陵最高地点だ。国土地理院が大正13年(1924)に設置した花崗岩の標石上部を地面から20㎝ほど出していた。明治29年(1896)4月1日にポイントを設定したもののようだ。

三角点とは日本国土の地図を作るのに必要な測量基準点で一等三角点を起点にしている。三角測量を行う場合、三角形の一辺の距離と他の二角の角度を測り、その二辺の距離を計算して算出する方式だ。

一等三角点、東京に10地点

「マップファン」を自認する多摩めぐりの会の味藤圭司さんがガイドの菊池さんから解説のバトンを渡されて説明した。「三角測量を行う場合、はじめ約25km間隔で選定した一等三角点の測量をして一等三角点網を完成させてから次に一等三角点を含めて約8km間隔に二等三角点を設定していく。以下、4km間隔に三等三角点、約2km間隔に四等三角点を設けて行き、三角点による三角形で日本全国を網羅して地図を完成させる」と測量過程を説いた。

いま一等三角点は、全国に972点ある。そのうち多摩地域には4点あり、瑞穂町高根のほか、三鷹市大沢、多摩市連光寺、東京・埼玉・山梨都県境の雲取山だ。ほかに23区内には3点(板橋区徳丸、世田谷区多摩川浄水場、港区天文台)と島しょに3点ある。全国の二等三角点は5056点、三等三角点は3万2699点、四等三角点は6万4557点。

一部分しか地表に出ず

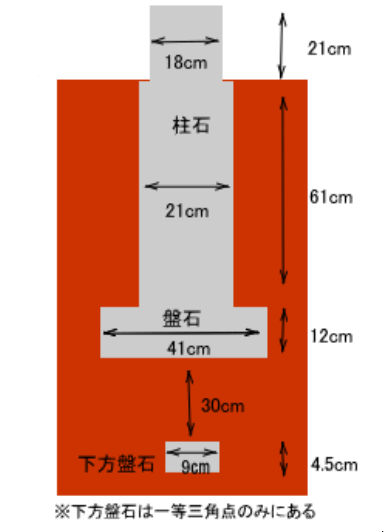

4種類の三角点の約半数は明治・大正期に設置されている。一等三角点の標石の大きさは全体の高さが128.5㎝。つまり、地中を128㎝ほど掘り、その底に高さ4.5㎝×幅9㎝の下方盤石を埋める。その上に厚さ30㎝ほどの土を入れる。これに盤石(12×41㎝)を乗せて、次にその上に柱石(61×21㎝)を立てる。地表から頭を出すのは21×18㎝程度。標石全体の重さは90㎏もあるという。多くを設置した明治・大正時代には人力で担ぎ上げていたというから相当な強力を雇うしかなかっただろう。広場は雑木に囲まれており、見通しは効かないが、地表に出ている標石の天頂には十文字のマークが刻まれおり、さらに今日ではICチップが埋め込まれており、測量用の航空機から発する電磁波が跳ね返って、このポイントの標高を感知する仕掛けだという。

深山に天狗伝説

一行は「六道の辻」へ向けて標高194mの狭山丘陵最高地から、気持ちが軽くなる緩い下り坂を歩いた。狭山谷の深い森の様相は続いた。ぽっかりと日光が差し込んだ狭山懸橋に出た。橋の下には箱根ヶ崎と高根を結ぶ道路が通る。一休みした広場には天狗伝説にまつわる解説板があった。天狗が闊歩していたほどの深山だったようだ。その解説板によると――山仕事をしていた3人が、話し込んでいる3人の天狗を見て、山仕事の1人の豪傑は怖がりもせず「俺も仲間に入れてくれ」と話しかけた。断る天狗の鼻をもぎ取った豪傑は、自分の鼻にくっつけて「これで俺も天狗だ。文句はなかろう」と胸を張った。「鼻がないと、天狗の世界に戻れないから鼻を返してくれ」と頼む天狗をよそに豪傑は天狗の鼻を持ち帰り、家の宝にしたという。

解説板は、さらに語りかけていた。「狭山谷には、いま瑞穂農芸高校や図書館が建ち、その後、天狗はどこへ行ったものか。どこかで鼻のない天狗を見かけたら、それは狭山谷の天狗に違いない」と締めくくっていた。微笑ましい話に触れて、木陰に涼風が舞ったような気分になった。

6本の往還路が交差

さらに坂を下って山道を歩くこと数分。「六道の辻」に出た。1本のエノキが枝を広げた下に庚申塔がある。狭山丘陵の高地の肩にあたる地点で、古い時代には周辺六方に通じる細道が交差していた地点だ。江戸時代に長寿を願った庚申信仰を表して石碑を建てた。庚申塔とも庚申塚ともいう。設置された場所は村の辻や隣村との境界だった。江戸時代後期に建てられた「六道庚申塚」は、旧石畑村と隣村の境に当たり、村境の「サエの神」(守り神)を祀るところだった。この場所は、古くから交通の要衝で6筋の道が交差していた。庚申塔造立の際に村がある方角を正面にするものといわれるが、ここではちょっと違う。南にある石畑村が六道庚申塚では東向きなっているのだ。何らかの事情で庚申塚の向きを変更したものだろう、と現地の解説板にあった。

六道の辻から行けるのは北・川越方面、北東・旧勝楽寺村(現在の山口貯水池)方面、東・八王子方面、南西・石畑村を通り、五日市方面へ、西・五日市方面、北西・二本木(現在の瑞穂町)方面。塚の前でわが身を一周させたが、目に映るのは山また山、木また木ばかり。一歩も足が出なかった。情報が少なかったはずの先人の方向間隔の鋭さを思い知った。

市街地や山並みのパノラマ

瑞穂町立六道山公園は平たんさを強調するように広々としていた。芝生広場で弁当を広げるファミリーもいてのどかさこの上なし。一木花盛りだったのはウワミズザクラ。総状花序に白い5弁の花が集まり、棒のような形になって咲いていた。サクラの季節は過ぎたが、ここでの見ものはヤマザクラだ。日露戦争(明治37=1904年勃発)に出征した兵士が植えた。100本ほどあるという。

今年生え出た枝で咲く

この公園のシンボルである高さ13mの展望塔に登った。360度遮るものがない。この日は薄曇りの空模様で好展望とはいかなかったが、南東に品川、恵比寿、渋谷といった人気の街がミニチュアのように並ぶ。東京都庁第一庁舎も輪郭が明瞭ではなかった。目を転じた南方には昭島の街並みがマッチ箱に見えた。西側は一転して山の屏風絵だった。御岳山、御前山、三頭山など奥多摩の名だたる山々が富士山を囲むようにしてあり、丹沢の山並みも連なっているはずだったが、無念のスクリーンだった。平成16年(2004)度に関東冨士見百景のポイントに選定された。

動植物が多い里山

六道山公園から尾根を下ると、細い宮野入谷戸に入った。田んぼが開けてきた。山から湧き出た水たまりも現れた。小川もある。手入れされていない田んぼに生えるのはカヤか、アシか。田にはまだ水が入っていないが、湿り気は十分のようだ。田植えの時期は、すぐだ。

前方に大屋根の古民家が見える。平成12年(2000)にオープンした「里山民家」で、東京都の委託を受けた「狭山丘陵パートナーズ」が運営管理している拠点だ。多摩めぐりの一行を迎えてくれたのは丹星河さん。一帯の自然環境を守り、管理ボランティア20グループ300人余りをまとめている。「皆さんがここに来られる途中にアオサギがいましたか。昨年秋ごろに飛来して以来、大きくなったんですよ。ドジョウを食べてます」と話し、とにかく生き物大好きらしい。アライグマやキツネたちもやってきたりするが、2種類の見分けが難しいそうだ。コゲラをはじめ、野鳥の名を上げたら切りがない。モグラもいる。

昭和30年代に暮らしを実践

狭山丘陵では関東平野にある樹木の7割が見られるといわれる。そんな自然に囲まれた里山民家では年間を通して活動をしている。約5aの田んぼではキヌヒカリのうるち米や満月、グンマモチといったもち米、古代米も作付けしている。これらの田植えから草取り、稲刈りまでこなしており、例年1千kg(約17俵)を収穫している(籾摺りと精米は精米店に依頼)。農家の年間の作業や行事を取り込んだ市民参加型の企画が目白押しだ。正月飾りやわら細工教室も開いている。サツマイモや小麦、藍も育てる畑仕事もする。

活動の拠点になっているのは茅葺き屋根の「里山民家」だ。薪を割り、ヨシを切って田んぼを作っていた昭和30年代の民家を再現した造りのベースキャンプだ。東大和市にあった江戸時代中期末から養蚕をしていた農家で横約19m、縦約10mの大きい建物だ。図面を起こして復元した。

母屋の間取りは喰違四間型(くいちがいよつまがた)で奥の間(8畳)、でい(8畳)、座敷(18畳)、お勝手(9畳)の4部屋が田の字型ではなく座敷が広い喰い違いになっている。屋根の形は入母屋で妻側(長方形の屋根の短い方)の上部から空気が抜けるように格子がついている。

50戸の農村だった岸村

茅葺き屋根の里山民家がある一帯は江戸時代後期に岸村といった。狭山丘陵の南への支尾根が青梅街道に至るまでの間延享2年(1745)には50戸の民家があった。観音堂など寺院も5つを数える。青梅街道の南側に畑が広がり、人家はなかった。畑の中に蛇堀川(残堀川)が流れ、さらに東へ延びる江戸道があり、青梅・成木の石灰などを江戸へ運んでいた。この道は松並木だった。

そんな光景が変わらないままあるのが里山民家ぐらいで、南側に広がっていた広大な畑はなく、軒を連ねた住宅街になっている。里山民家の大土口(トンボグチ)である玄関は、人が馬に乗ったまま入れるほど大きな間口(幅6尺6寸×高さ8尺=約2m×約2.4m)だ。その奥の土間(33畳)には馬屋とかまどがある。座敷には囲炉裏が切られ、薪や炭などを燃やす伝統家屋が復元されていた。

囲炉裏囲んだ団らん

一般的に囲炉裏には席順があった。奥の正面の席を横座と呼び、家長が座った。この右手側が客座。横座の向かいが下座で子供や使用人が座り、薪をくべた。横座の左側を北座とか、鍋座ともいった嬶座(かかざ)は主婦の席であり、勝手に近い席だった。縁側も復元されている。

復元する前の家屋は屋根を茅葺きからトタン屋根に葺き替えられていたが、復元したときに茅葺き屋根に戻した。仙台から来た屋根葺き職人がヨシにススキを混ぜる方式を取ったという。

茅葺きの民家には前庭が広がり、蔵などを設えて農家ののびやかさが充満していることに新鮮さを感じ、同時に懐かしさを覚えた。その分、丘陵と雑木林と田んぼを抱えて生きてきた人の暮らしと、今日の科学技術万能のような現実生活との隔たりも如実に示していた。

開催の1週間前から天気予報が気がかりだった。連日、雨マークがついていたから。これというのも昨秋11月の開催予定が雨で中止になっていたので再び中止になるのではないかと脳裏にあった。開催2日前になり雨マークが消えた。ようやく開催出来ると思い、ほっとした。

狭山丘陵の自然とそこにある神社や碑、旧帝国陸軍の境界杭、一等三角点、公園展望塔、公園管理内で行われている米作り、畑作の様子を知ることが出来た。公園管理会社の担当者による里山民家での活動の田起こし、代かき、田植え、田草取り、稲刈りなどをリードし、狭山丘陵、丘陵の谷戸、管理地に生息する動物や鳥たちの生態をつぶさに見ていることを知り、自然豊かな狭山丘陵であることにより一層理解を深めていただけたと思います。

創建1100年超す古社

この日、最後の訪問地だった阿豆佐味天神社は静かだった。武蔵村山市境にある瑞穂町殿ヶ谷宮前にある。寛平4年(892)桓武平氏の祖・上総介高望王が創建したといわれる古社で、同名の神社の総本社だ。立川の砂川新田を拓いた寛永6年(1629)に岸村出身の村野三右衛門が村野家の守護神だった阿豆佐味天神社を砂川四番に勧請した。多摩地域に縁の深い神社だ。

いま一行が立つ瑞穂の阿豆佐味天神社は、多摩地域の歴史に刻まれることが多い。「延喜式神名帖」に武蔵国多摩八座の一つに挙げられ、村山郷の総鎮守であり、豪族の武蔵七党の1つ村山党の氏神として崇拝された。徳川幕府も12石を寄進するなど歴代の領主が優遇した。現在の社殿は、明治27年(1894)に改修され、以来130年の歴史を感じさせる古風さが漂っていた。

[集合:9月20日(日)午前9時45分 JR八高線箱根ヶ崎駅東口/解散:青梅街道「岸」バス停 午後3時ごろ]

多摩めぐりの会

多摩めぐりの会