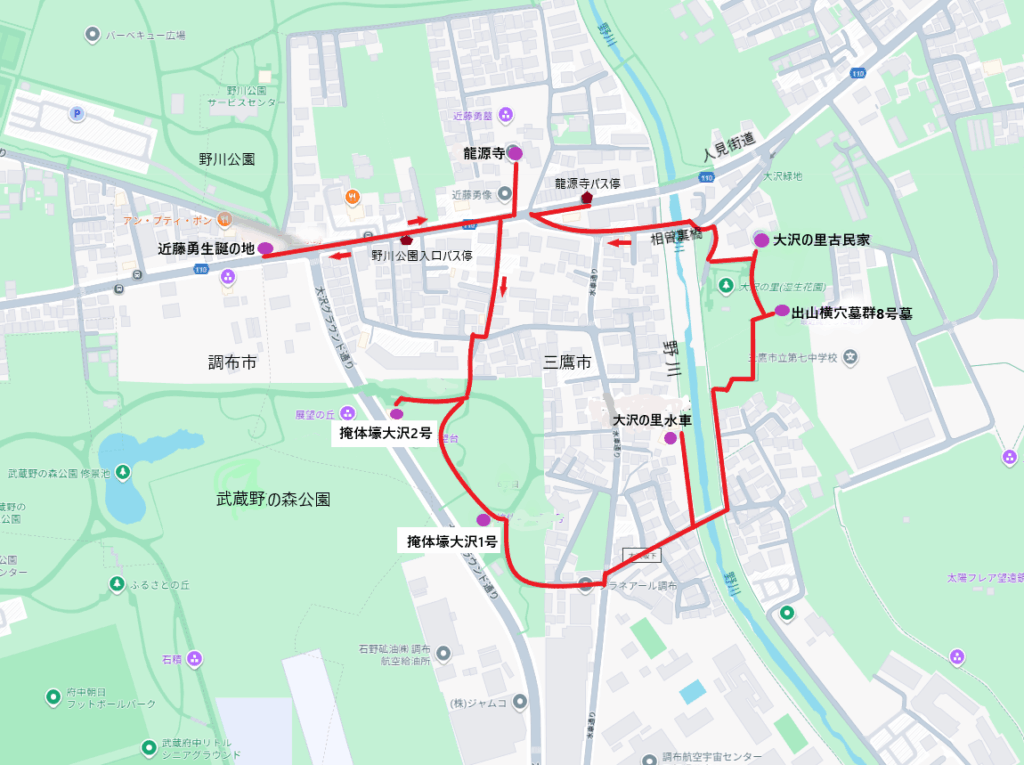

9月も終わりに近づき、ようやく厳しい暑さが一息ついた日、三鷹市が紹介している散策路の一つ、「近藤勇・大沢の里コース」を参考にして歩いてみた。この散策路は、三鷹市が市の「歴史と自然」を体験してもらうために設定したコースで、三鷹市の西部に位置していて、市の大沢地区が多く含まれている。隣接する調布市との間には、野川公園と武蔵野の森公園が広がっていて緑の憩いの空間を作っている。

記憶がかなり薄れてきているが、このコースは9年前に行われた「多摩めぐり30~三鷹市」の順路の一部に含まれている。

三鷹駅でバスに乗り、野川公園入り口バス停で下車。人見街道を西へ向かって進み、一つ目の訪問地、近藤勇生誕の地を目指す。

近藤勇生誕の地は、幕末の動乱期、新選(撰)組局長を勤めた近藤勇の生家があった地で、人見街道と大沢グランプリ通りが交わる調布市野水地区にある。

近藤勇は天保5年(1834)に豪農宮川久次郎の三男として生まれ、15歳の時に天然理心流 近藤周助に入門。天然理心流の目録を得て周助の養子となり、近藤性を名乗るようになった。

宮川家の屋敷は7,000㎡の広さがあり、主屋のほかに蔵屋敷、文庫蔵等を有し、周囲はケヤキ、カシその他の大木と竹林が茂っていたという。太平洋戦争さ中の昭和18年(1943)、生家は陸軍調布飛行場から飛び立つ戦闘機の妨げになるという理由で取り壊され、現在は近藤勇が産湯に使ったと伝わる井戸のみが残っている。

近藤勇生誕の地を後にして、もと来た道を辿り、二つ目の訪問地、龍源寺へ向かう。

龍源寺は、江戸時代初期創建の曹洞宗の寺院で、近藤勇の墓を祀っている。慶応4年(1868)、流山(千葉県流山市)で新政府軍に捕えれられた近藤勇は板橋宿に置かれた本陣へ送られ、処刑された(享年33歳)。遺体は、近藤勇の生家の宮川家の菩提寺である龍源寺へ移され、埋葬された。墓は本堂裏の墓所の一角にひっそりと佇んでいる。

人見街道に面した龍源寺の門前には、近藤勇の胸像と天然理心流の剣豪としての偉業を称える碑が建っている。

近藤勇の墓所、龍源寺を後にして、人見街道を横切り、三つ目の訪問地、武蔵野の森公園にある掩体壕(えんたいごう)へ向かう。

掩体壕は、太平洋戦争時、米軍の空襲から日本軍の戦闘機を守るための防御壕として造られた。

戦況が悪化してきた昭和19年(1944)頃から陸軍調布飛行場の周囲にコンクリート製の有蓋掩体壕約30基と無蓋製の掩体壕約30基が設置されたと伝わるが、今日、武蔵野の森公園には大沢1号、2号と呼ばれる2基のみが史跡として保存されている。

大沢1号、2号は有蓋製の掩体壕で、「飛燕」という戦闘機が格納されていた。1号の傍には「飛燕」を格納した様子を示す模型が展示されている。

国内には、戦争遺産として現存する掩体壕が約250基あり、平和を考える場として今後の保存と活用のあり方が問われているという。

戦争の記憶を後世に伝える掩体壕から、四つ目の訪問地、大沢の里水車(しんぐるま)へ向かう。

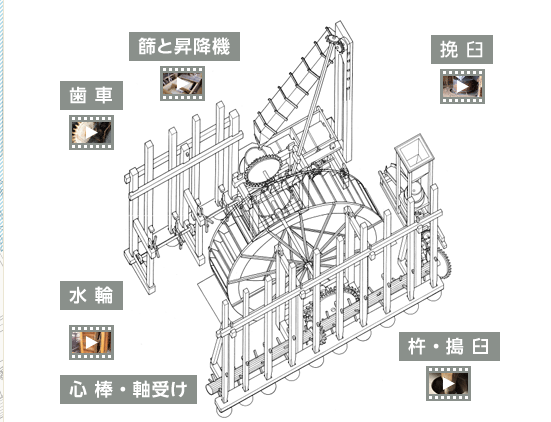

大沢の里水車(しんぐるま)は、文化5年(1808)頃、5代に渡り水車経営に携わってきた水車経営農家、峯岸家によって大沢地区の野川流域に作られた。

水車は直径約4.6m、幅約1mの多機能性大型水車で、つき臼14台、杵14本,挽き臼2台、やっこ篩2台、せりあげ2台を備え、規模、型式ともに武蔵野を代表する営業用水車とみなされている。

水車(しんぐるま)という呼び名は、すでに野川の相曽浦橋(あいそうらはし)の傍に大車(おおぐるま)という車(水車を車とよんでいた)が稼動していたことによるとか。

水車は、昭和43年(1968)頃、野川の改修工事によって水流が変わったため160年間の動きを停止した。その後、水車は峯岸家から母屋とともに三鷹市に寄贈され、平成6年(1994)「武蔵野(野川流域)の水車経営農家」の名称で東京都指定有形民俗文化財に指定された。さらに保存状態の良さから平成21年(2009)、「旧峯岸家水車場」の名称で日本機械学会から機械遺産に認定されている。

大沢の里水車を後にして、野川を渡り、五つ目の訪問地、出山横穴墓(でやまおうけつぼ)群8号墓へ向かう。

出山横穴墓群8号墓は、大沢地区の野川左岸で国分寺崖線の斜面に数多く作られた横穴墓の中の1基。横穴墓は、古墳時代後期に行われた埋葬法で7世紀頃の築造と推定されている。8号墓は斜面に洞穴(横穴)を掘り、羨門に石積みを施し、玄室はアーチ状の天井にするなど、造形美に優れていて平成6年(1994)に東京都指定史跡に指定されている。墓からは7世紀中頃に東海地方で製作されたと推定される須恵器の平瓶(ひらべ 液体容器で主に酒を入れるために使われた)が出土している。

野川の段丘崖に眠る古代人の暮らしを想像しながら最後の訪問地、大沢の里古民家へ向かう。

大沢の里古民家は、明治35年(1902)に建てられた箕輪家の家屋で、母屋として約80年間利用されてきた。当時の農家の代表的な間取りが保存されている。

箕輪家は、江戸時代から続くワサビ農家で、国分寺崖線の段丘崖(ハケ)から湧き出る清水を利用してワサビ栽培に従事してきた。ワサビの苗は伊勢の五十鈴川から取り寄せられ、今日の栽培に引き継がれているという。

大沢のワサビの自生数は近年少なくなってきており、市民ボランティアの協力を得ながら復活、継承の取り組みが行われているという。

大沢の里古民家とワサビ田を見学し、大沢のワサビの繁栄を願いつつ龍源寺バス停で三鷹駅行きのバスに乗り、帰路に着いた。

今回の「近藤勇・大沢の里コース」は、先に行われた「多摩めぐり30~三鷹市」の順路に含まれ、以前訪れたコースであるが、記憶が薄れていることもあり新鮮な気分で訪ねた個所が多かった。

今回のコースの訪問地は、野川流域のさほど広くない地域ではあるが、そこには古代の人々の居住から始まって、幕末動乱期の剣豪、太平洋戦争の遺産、水車経営農家、そして、今日、地域の特産を支える人々の暮らしへと、その時々の時代を象徴する事象が含まれていて、それらを間近に見る機会に恵まれた。

参考資料

・「近藤勇・大沢の里コース」 三鷹市

・三鷹の水車「しんぐるま」水車のしくみ 三鷹市

・関連した事項のホームページ

・Googleマップ

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ