三鷹市の上連雀と下連雀のように、地名が「上」と「下」に分かれている所は、多摩にどれくらいあるでしょうか?

2025年6月の多摩めぐりで下保谷を訪れたのですが、その時に、上・下に分かれている地名について気になり始めたのが今回のテーマの発端です。

上・下に分かれている地名としては、大きなところでは上野(こうづけ)、下野(しもつけ)などの旧国名があるのですが、それは都(みやこ)に近い方が「上」で、遠い方が「下」であるということは一般に知られているところです。

上連雀・下連雀や上保谷・下保谷などの地名においてはどうでしょうか?位置関係を見ると、西にある方が「上」、東にある方が「下」となっているので、「都」を基準としているように見えてしまいます。でも、私はそうではないと考えています。単純に上か下かの土地の高低で決めていると思います。

隣り合った地域ですから、その地域を流れる川や流水を見て、上流側にあるか下流側にあるかは大体判るわけで、それで上下を決めているのでしょう。上流側は文字通り「上」(うえ、かみ)にあり、下流側は「下」(した、しも)にあるという単純な状態での区分けと考えるのが妥当と思います。

上・下連雀においては仙川や玉川上水の流れを見て、上・下保谷においては、石神井川あるいは白子川の流れを見て上流・下流を分けているのでしょう。

さて、多摩地域には上下に分かれた地名がどれほどあるか、ざっと拾ってみました。

拾う基準として、「新編武蔵風土記稿」(1830)に村名として記載のある分を抜き出しました。(洩れがあるかもわかりません)

| 市町村 | 地名 | ||

|---|---|---|---|

| 1 | 三鷹市 | 上連雀 | 下連雀 |

| 2 | 小金井市 | 上小金井 | 下小金井 |

| 3 | 国立市 | 上谷保 | 下谷保 |

| 4 | 府中市 | 上染屋 | 下染屋 |

| 5 | 調布市 | 上石原 | 下石原 |

| 6 | 調布市 | 上布田 | 下布田 |

| 7 | 調布市 | 上仙川 | 下仙川 |

| 8 | 調布市 | 上飛田給 | 下飛田給 |

| 9 | 青梅市 | 上成木 | 下成木 |

| 10 | 青梅市 | 上師岡 | 下師岡 |

| 11 | あきる野市 | 上代継 | 下代継 |

| 12 | あきる野市 | 上草花 | 下草花 |

| 13 | 八王子市 | 上恩方 | 下恩方 |

| 14 | 八王子市 | 上柚木 | 下柚木 |

| 15 | 八王子市 | 上一分方 | 下一分方 |

| 16 | 八王子市 | 上椚田 | 下椚田 |

| 17 | 八王子市 | 上長房 | 下長房 |

| 18 | 八王子市 | 上大和田 | 下大和田 |

| 19 | 八王子市 | 上相原 | 下相原 |

| 20 | 町田市 | 上小山田 | 下小山田 |

| 21 | 町田市 | 上図師 | 下図師 |

| 22 | 日野市 | 上田 | 下田 |

| 23 | 清瀬市 | 上清戸 | 下清戸 |

| 24 | 西東京市 | 上保谷 | 下保谷 |

この表を見ると、例外なく「上」は西に、「下」は東に位置しています。

多摩地域の土地の高低は「西高東低」になっているからですね。

さて、上と下に分かれている理由については、同じ共同体であっていいものが分かれている、あるいは分かれた、というのは余程大きな出来事があったからのことでしょう。しかしほとんどのケースにおいては経緯不明という状態です。新編武蔵風土記稿の記述においても「○○の頃に上下に分かれた」と分かれた時期を推定するのみという説明が大半を占めます。

このような中で、上下にある程度特徴のあるものを以下にピックアップしました。

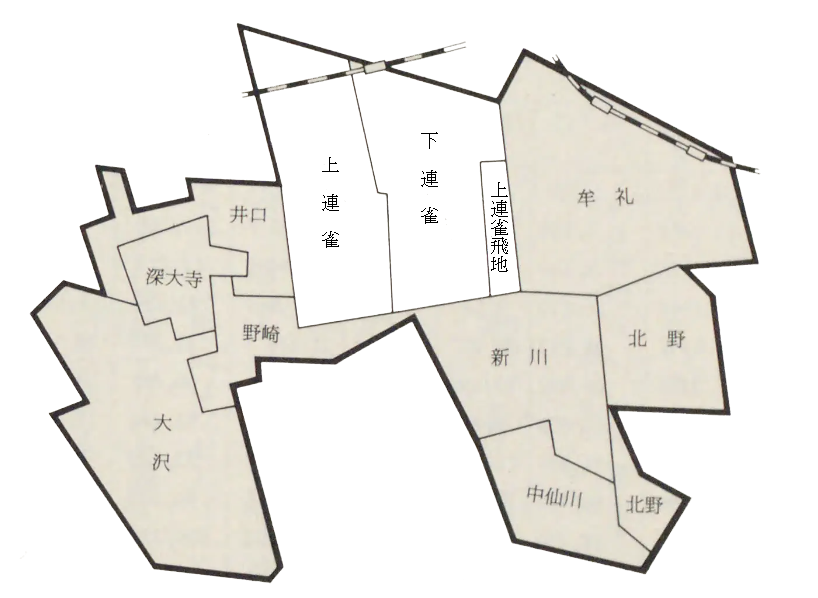

上連雀と下連雀(三鷹市)

江戸の神田連雀町から江戸大火によって移住してきた人たちが開発した「神田連雀新田」(後の下連雀村)が先にでき、その後享保の改革による新田開発が隣接する地で行われた(「連雀前新田」、後の上連雀村)ので、それら新田村の名前をそれぞれ下連雀村、上連雀村としたと言われています。

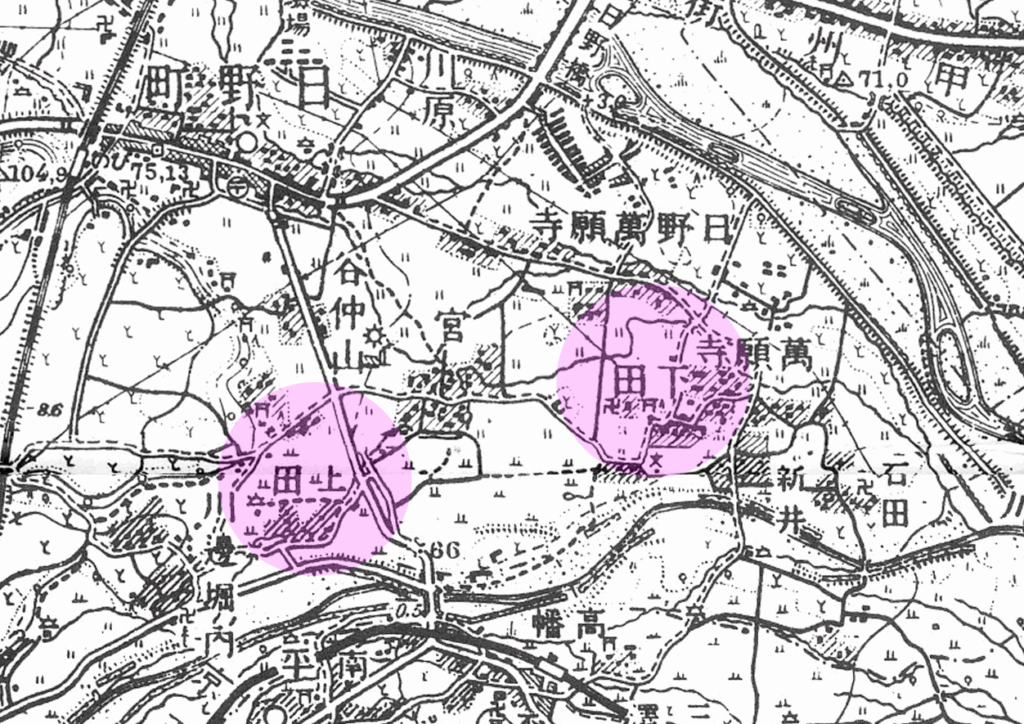

上田と下田(日野市)

上田は「うえだ」と読むのが一般的ですが、日野市の上田は「かみだ」と読みます。このあたりに「かみ、しも」といった区別が投影されているのではないかと思われます。

地名の由来としては、北条氏政家臣の田村安清が住していた土地の「田村」が上下に分かれたという説や、西党日奉氏の一族の上田三郎の本拠であったのが上田であったという説などがあって、はっきりしたことは分からないのですが、江戸時代には上田村、下田村が隣り合って存在していました。(ただし、下田村は万願寺村と入り混じってその境界が錯綜しており、きれいに上田・下田が区分されていたわけではなさそうです。)

なお、今は住居表示の見直しによって、下田は万願寺に取り込まれてしまい、地図上からは消えてしまいました。

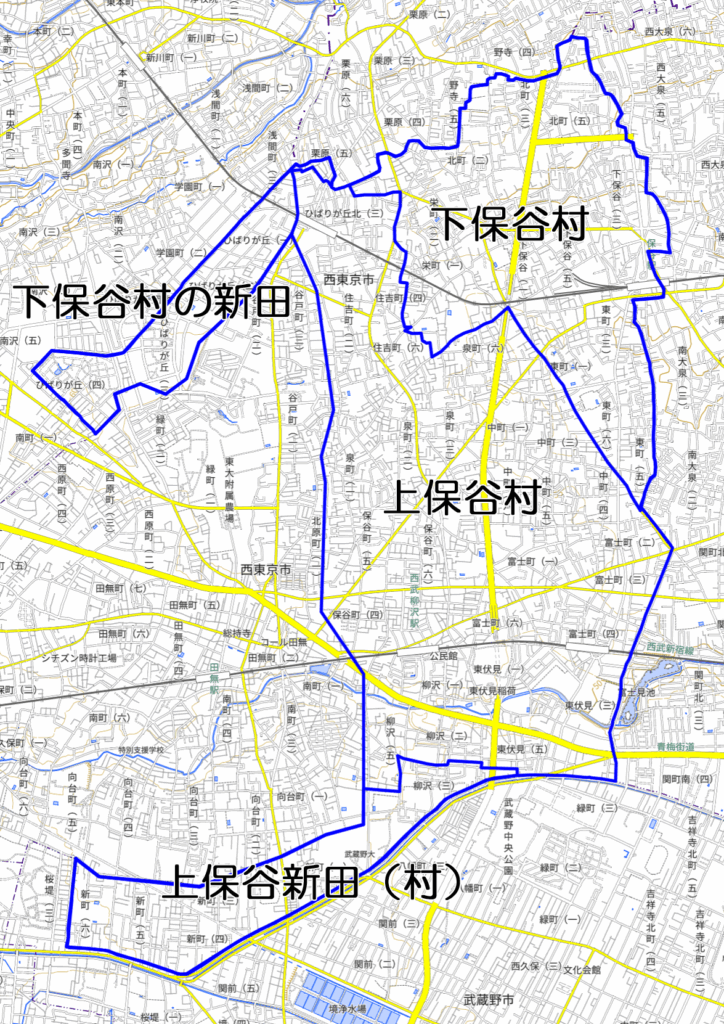

上保谷と下保谷(西東京市)

上保谷と下保谷は一見「保谷」が上と下に分かれたかのように見てしまいがちですが、それぞれの地域を詳しく眺めると、違った歴史や異なった地域特性を持ったところが浮かび上がってきて、「保谷市史」(まだ西東京市になる前の1989年に出版)においても、次のようなところから村落の形成は別々であったとしています。

・村の形成:谷戸地区の地下水の利用できる場所に自然発生的にできた集落が上保谷で、下保谷は白子川の下流から上流に向かって移住が徐々に進んできてできた集落と考えられる。

・宗教・宗派の分布:上保谷は真言宗・曹洞宗の檀徒が多く、下保谷は日蓮宗の檀徒が多い。

・江戸時代の村の機構:村役人の年番ルールや村人への指示下達の方法に違いがある。

・苗字の分布:上下に共通する苗字がほとんど見当たらない。

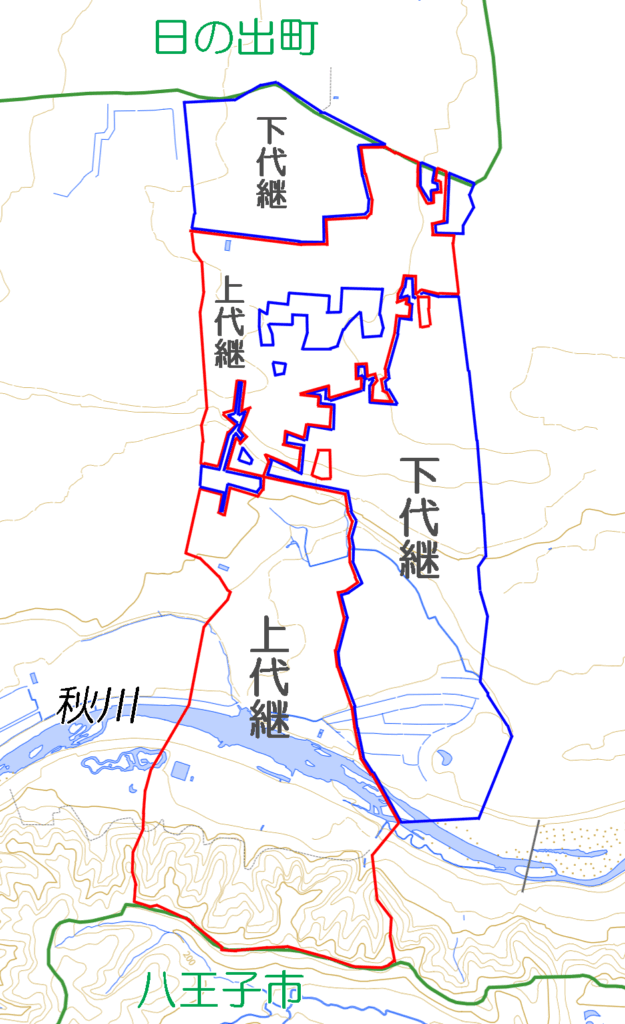

上代継と下代継(あきる野市)

あきる野市の上代継(かみよつぎ)と下代継(しもよつぎ)の状態です。赤い線に囲まれた所が上代継、青い線に囲まれた所が下代継です。この様子を見ると「えっ」と驚いてしまいます。恐らく相当な争いごとが随所で起こっていたのではないかと想像されます。

秋川周辺に人が住むようになってそこの集落が上下に分けられたのでしょうが、その後上代継・下代継の人々が北方のあきる野台地に開拓に出掛けて、それぞれがまだら模様に開拓した結果が現在の姿になっていると思えてなりません。

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ