夏休みの宿題・自由研究

今日は、そこらへんに生えていて私たちが良く見ることが出来る3種類の植物の不思議を見てみようと思います。お子さまの夏休みの自由研究の宿題にはぴったりでは無いでしょうか。ただ不思議なだけではもったいない。最後は地球全体の生物多様性まで考えていきます。身近なところから地球全体まで子供たちの視野を広げながら生命の不思議を感動してみてくださいね。

お庭や校庭、池や小川、公園やスーパーマーケットなど、私たちが暮らしている身近なところには、じつは生き物のおもしろさ、不思議、おどろきであふれています。いつも見ていた、さわっていたお花や草木、食べていた野菜や果実などは、ビックリするような姿やワザ、さまざまなチカラを持っているのです。

身近な植物のスゴ技、不思議さを感じて、自然の大切さ、素晴らしさを発見しましょう。

植物の護身術

植物は動物のように動くことができません。ですので自分の身を守るために、さまざまな成分を作り出して、体にためているものがいます。

今回登場する3種類の植物さん

カタバミさん、くすのきさん、オレンジさん。の3植物さんに登場してもらいましょう。

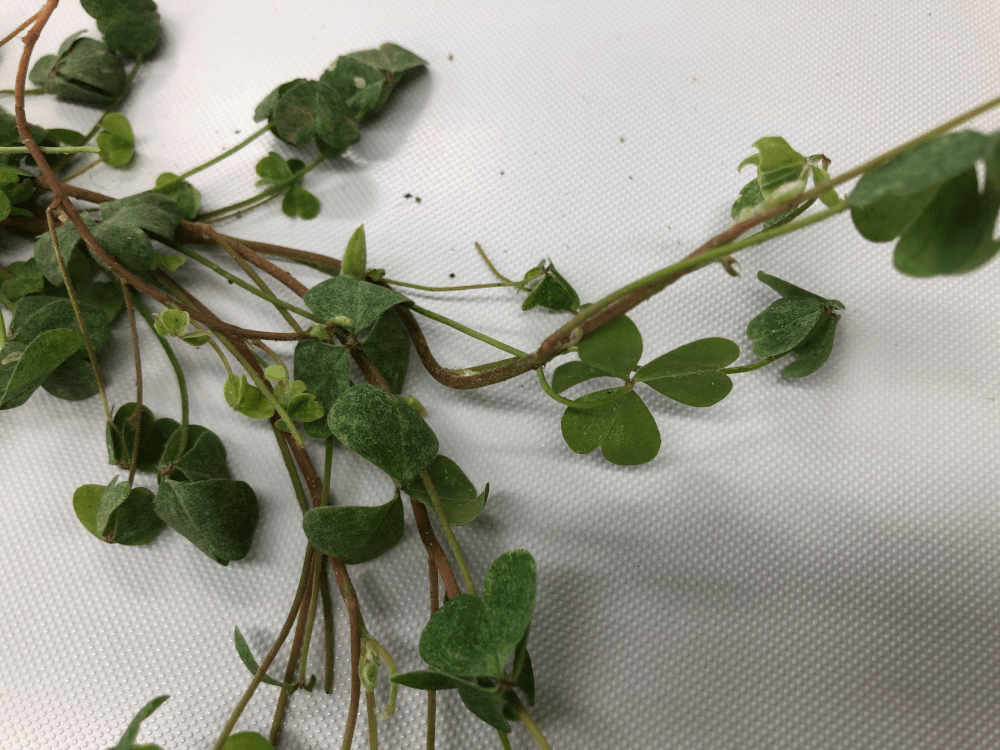

まず最初はカタバミさんの登場です

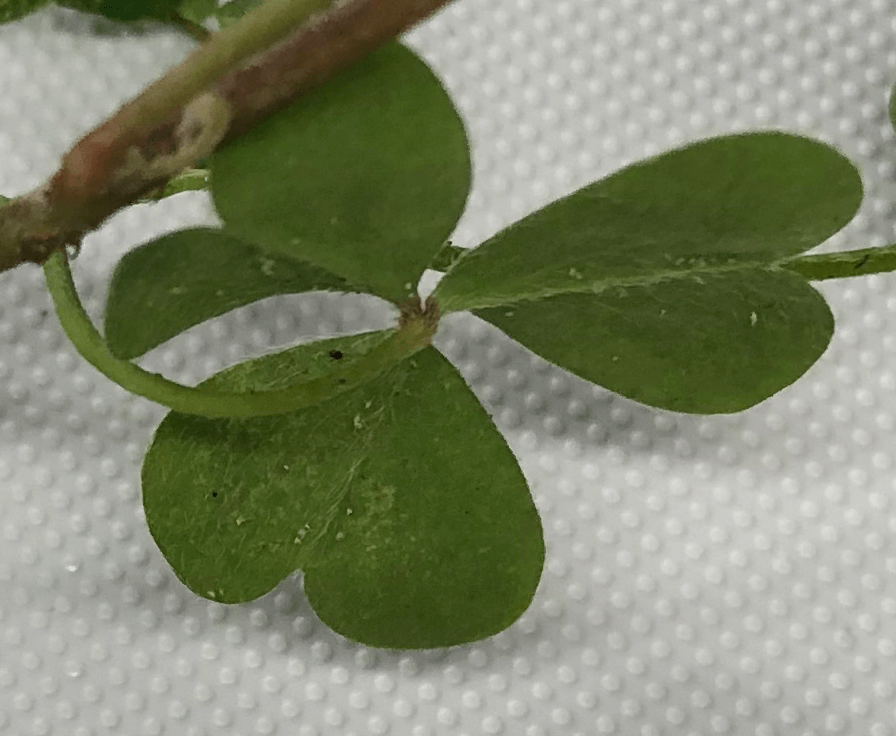

3枚のハート型の葉で黄色い花を咲かせる「カタバミさん」。「硝酸(しょうさん)」という物質を葉にためて、葉を食べる虫から自分の身を守っています。

カタバミ草

10円玉をピカピカに

新しいとピカピカな10円玉ですがよごれが付くと表面の銅が空気中の酸素と反応して酸化銅というサビになります。

古い10円玉をカタバミの葉っぱでコシコシとこすると、表面を覆っていた酸化銅がカタバミの葉っぱの硝酸によって溶かされて、10円玉がピカピカになります。カタバミで無くても台所の酸(醤油、ソース、レモン汁、お酢など)でもピカピカになりますよ。

10円玉について

ここで10円玉の基本情報をお伝えします。図柄は、表面に平等院鳳凰堂(びょうどういんほうおうどう)、裏面に常磐木(ときわぎ)が描かれ、1951年(昭和26年)から発行されています。ほぼ銅です。

素材:青銅、品位:銅95%+亜鉛4%~3%+スズ1%~2%、量目:4.5g、直径:23.5mm。

ここでちょっと意外に貴重な10円玉について調べてみました。

10円玉の意外1「ギザ十(ぎざじゅう)」

昭和26〜33年に発行されていた10円玉は「ギザ10(ぎざじゅう)」と言われています。側面に細かな溝(ギザギザ)があります。これは「偽造防止」とともに「最高額面としての意味」などがあるとのことです。

昭和34年に100円玉が発行されて最高額面ではなくなったため、この年から側面の溝がなくなってしまいました。このぎざじゅうは探せばたくさんありますよ。美品だと数万円単位で取引されるとのことです。

10円玉の意外2「誤って発行」

今から40年前の1986年(昭和61年)の後期に発行された10円玉も意外な特徴を持っています。本来は昭和62年から適用されるはずの微調整されたデザインが、誤って前年の昭和61年銘で発行された人為的なミスが原因でした。一般流通用ではなくプルーフ貨幣セット(造幣局が観賞用として製造・販売する、表面が鏡のように磨かれ、模様が鮮明に浮き出た特別な貨幣セット)での出荷だったので発行枚数は極端に少ないです。

昭和61年後期型の特徴

・中央の階段の両脇と上部がくっついている

・屋根の切れ目が輪郭のみ描かれている

・屋根の先端が鋭く尖っている

貴重な可能性のある10円玉まとめ

・昭和26年銘‥ 10円玉が初めて発行された年で発行枚数が少なく、ちなみにモチーフとなっている平等院鳳凰堂が国宝に指定された年です

・昭和32年銘‥ ぎざじゅう最後の年であり、100円玉の登場で発行枚数も少なかったため

・昭和33年銘‥ 昭和32,3年は慢性インフレの中「なべ底不況」の時期にあたり、インフレ抑制のために硬貨全体の発行枚数が極端に少なくなったため

・昭和61年銘の後期‥前述のとおりです

さて、カタバミさんのお話しに戻りましょう。

さあカタバミさんの能力発揮です

(1)できるだけ古いこげ茶色の10円玉とカタバミを用意する

(2)カタバミのハート形の葉っぱだけを集める

(3)指先でこねる

(4)すこし汁っぽくなったら、その葉っぱで10円玉をこする

(2)カタバミのハート形の葉っぱだけを集める

(3)指先でこねる

(3)汁っぽくなったら、その葉っぱで10円玉をこする

どうでしょう。こげ茶色だった10円玉がピカピカになったでしょう。

カタバミさんの護身術でしたー

ビニールテープを貼って半分だけピカピカになった10円玉と新しいピカピカの10円玉

クスノキさんで防虫剤を作ろう

次はクスノキさんの登場です。

クスノキの特徴

日本の関東以西の暖地に生育する冬に葉を落とさない常緑樹の巨木で20mを超える大木になります。樹齢が長く丈夫なため、古来より神社の御神木や寺社に植えられ、その材は樟脳の原料、家具、仏像などに利用されました。近年では環境への強さから街路樹としても活用され、防虫剤や薬効(鎮痛・消炎作用)も持つと知られています。

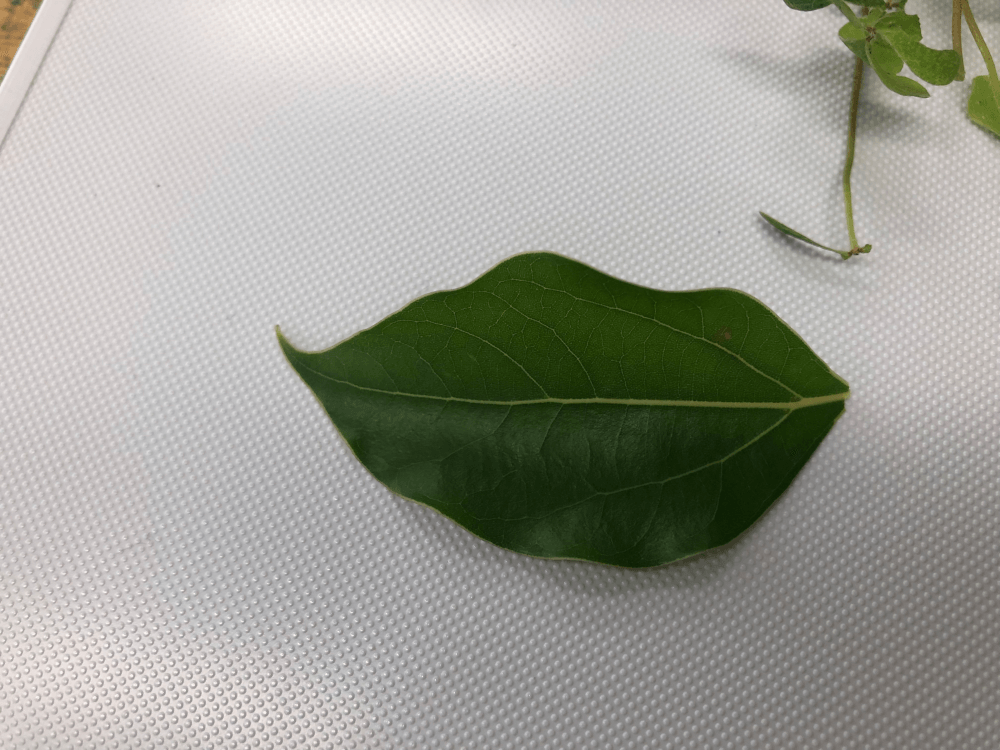

クスノキの葉っぱ

葉は人の目のような形で先が長くとんがっています。表面の色は深緑色でテリがあり、革製品のようです。

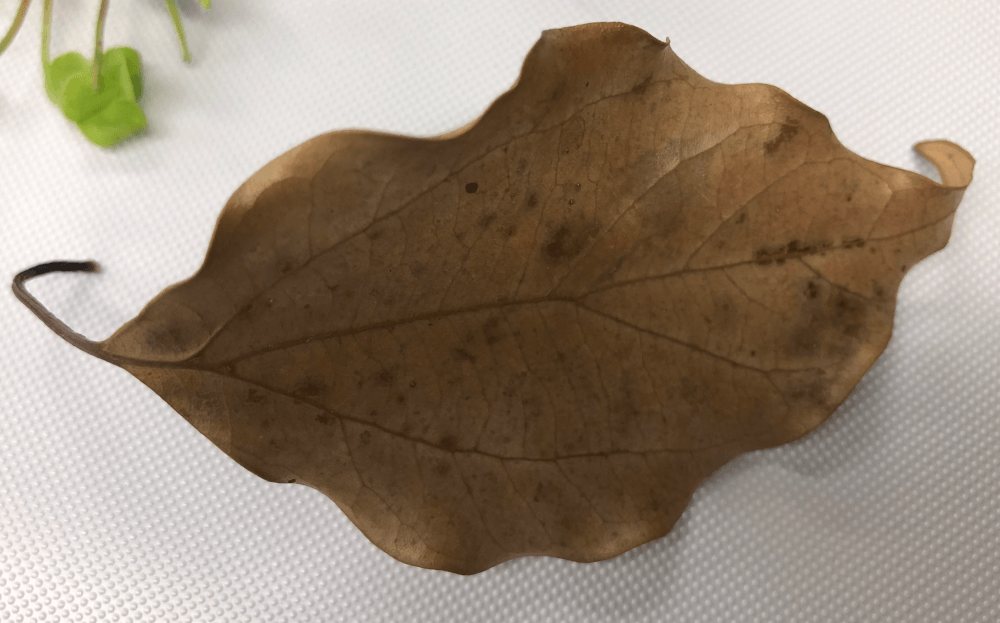

葉脈(ようみゃく)が白く、くっきりと目立ちます。「葉っぱを描いて」と言われたら描くような葉っぱの形です。クスノキの葉っぱは一般的な虫が食べないので木の下には乾燥した葉っぱも落ちていることが多いです。深緑色の葉っぱと落ちている乾燥した葉っぱを集めましょう。乾燥した葉っぱは10枚くらいを集めてくださいね。

クスノキの葉っぱ(深緑色)

クスノキの葉っぱ・乾燥(においが強い)

葉っぱのにおい

葉っぱを二つに折ってにおいをかいでみましょう。

・ちぎったばかりの葉のにおい:ちょっとスースー

・乾燥させた葉のにおい:スースー

乾燥した葉っぱの方がスースーとしたにおいが強いですよね。

クスノキのにおい

樟脳(しょうのう)という成分が含まれているからです。毒性があります。

樟脳は防虫剤、防臭剤のほかにも、セルロイド(昔のプラスチックのような玩具で使われていました)の材料や、医薬品(シップなどの痛み止め)、アロマテラピーなどに使われます。

※樟脳には毒性があり、濃いものを多く吸い込むと、めまいなどを生じます。ぜんそく、てんかん、アレルギー体質の方、幼児などは特にご注意下さい。

気分が悪くなったり、目やハナに強い刺激(しげき)を感じたら、窓(マド)を開けてください。

食べると吐き気、興奮状態、めまりなどを生じます。

大量の場合は神経や内臓への障害も出ます。

万が一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。

防虫剤づくり

乾燥させた葉を、茶葉を入れる袋に入れましょう。そして、ざっくりと1、2回もみましょう。売っている防虫剤ほど効果が持続しないので、ときどき取り換えて使ってくださいね。

※お茶と間違って飲まないように注意して下さいね。

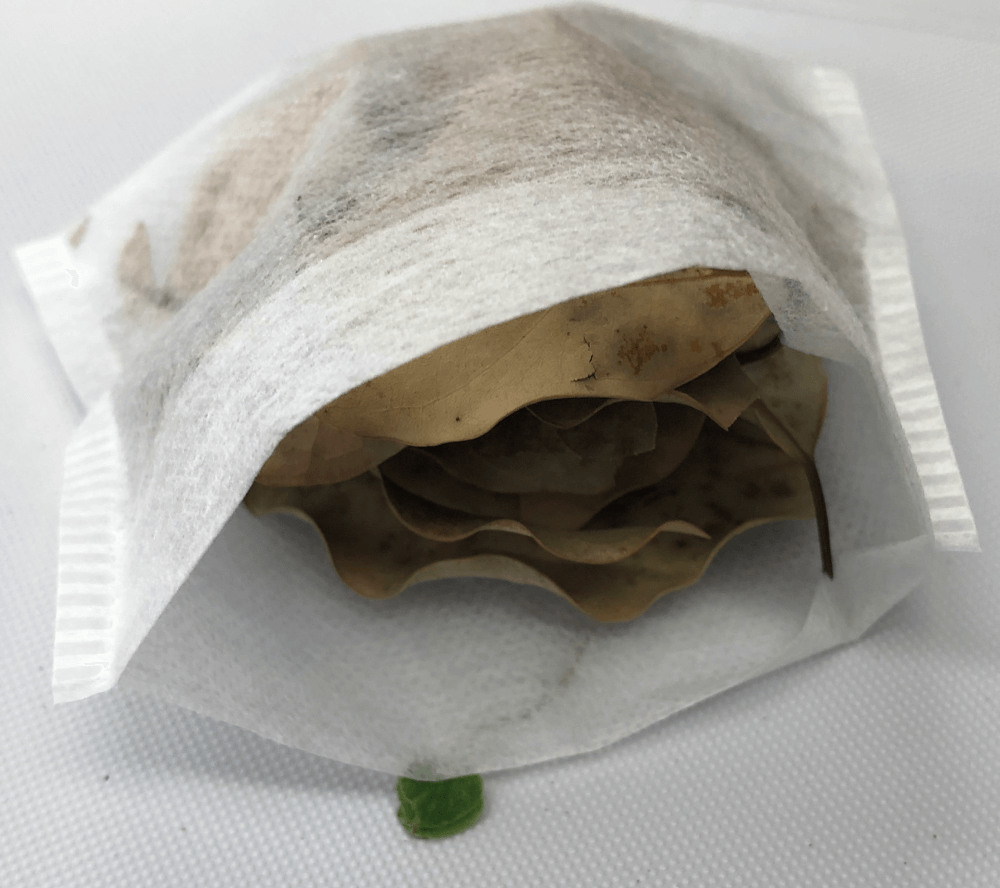

(1)乾燥させた葉を二つに折って茶袋に入れる

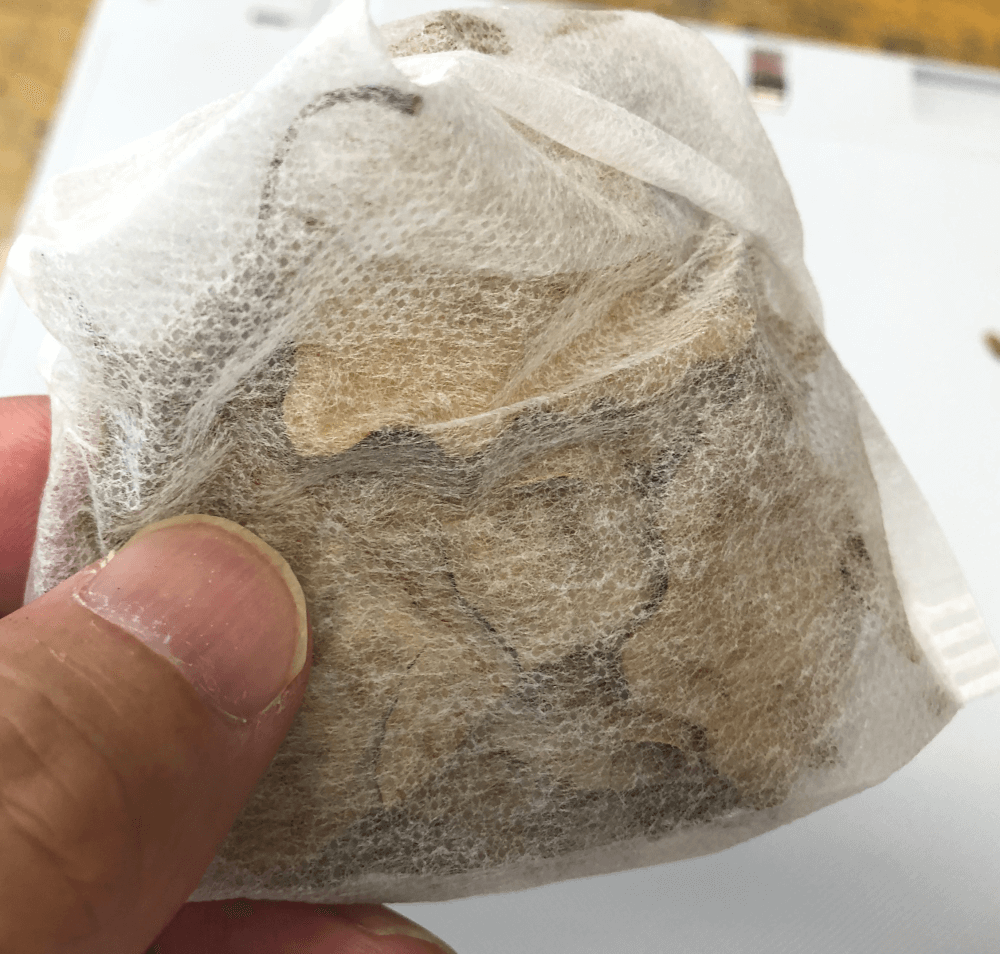

(2)口を閉じて、ざっくりともむ

(1)乾燥させた葉を二つに折って茶袋に入れる

(2)口を閉じて、ざっくりともむ

クスノキの言えば楠木正成

ここでちょっと、天皇への忠臣で有名な楠木正成(くすのきまさしげ)についておさらいしておきましょう。

楠木正成(くすのき まさしげ)は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて活躍した武将で、後醍醐天皇に仕え、鎌倉幕府を滅亡させるなど天皇への忠義を貫いた人物です。天才的な軍略で鎌倉幕府軍を翻弄し、後醍醐天皇による建武新政に貢献しましたが、新政に反旗を翻した足利尊氏との湊川の戦いで敗死しました。

正成は最後まで天皇に忠義を尽くし、その生き方は「忠臣」の鑑として、後世にまで語り継がれ、多くの人に愛されています。

『太平記』などの書物で天才的な軍師として描かれ、時代を超えて庶民のヒーローとなりました。

ここまではクスノキさんでした。ありがとうございました。

次は柑橘系の化学物質のお話しです。オレンジさん、お願いいたします。

ミカンやオレンジなどの葉や皮にある便利な化学物質!

冬は温州ミカン、夏は夏みかん、甘夏、バレンシアオレンジ、グレープフルーツ、はっさく、ネーブルオレンジなどが店頭に並びますね。

他にも、レモン、ライム、柚子(ユズ)、酢橘(スダチ)、香母酢(カボス)、橙(ダイダイ)、シークワーサー、仏手柑(ブシュカン)、金柑(キンカン)など柑橘系の果物はたくさんあります。

そんなオレンジ類の実の不思議を探検しましょう。

皮のツブツブの正体

オレンジや柑橘類の葉や実の皮を観察するとツブツブがあります。

油胞(ゆぼう)といい、中にはオレンジオイルという精油(せいゆ:植物油とは違うもの)が入っています。

そのオレンジオイルには、「リモネン」という成分が入っていて、人間にとっては良いにおいですが、葉や実を食べてしまう害虫、病気の原因となる菌から守ってくれる効果があります。

※しかしアゲハチョウの仲間の幼虫は柑橘類の葉を好んで食べます。

オレンジ接着剤

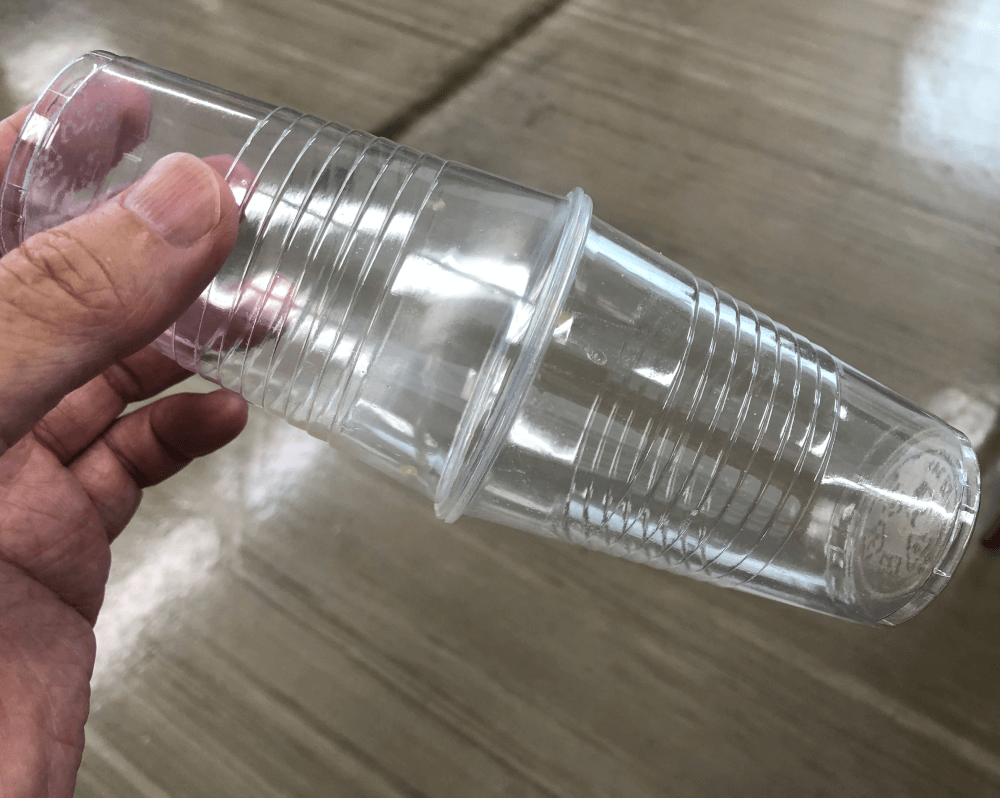

果実の汁が入らないように皮のツブツブのリモネンだけを絞って集めましょう。この汁は接着剤になります。ポリスチレン製のプラコップの口同士をくっつけちゃいましょう。くっつけたいところに、ノリを塗るように皮を押し付けてみて下さい。

※プラコップはPSと表記されているポリスチレン製のものをつかいましょう。

オレンジの皮を二つ折にして

オレンジ皮のツブツブでプラコップがくっつく

ふうせん危機一髪

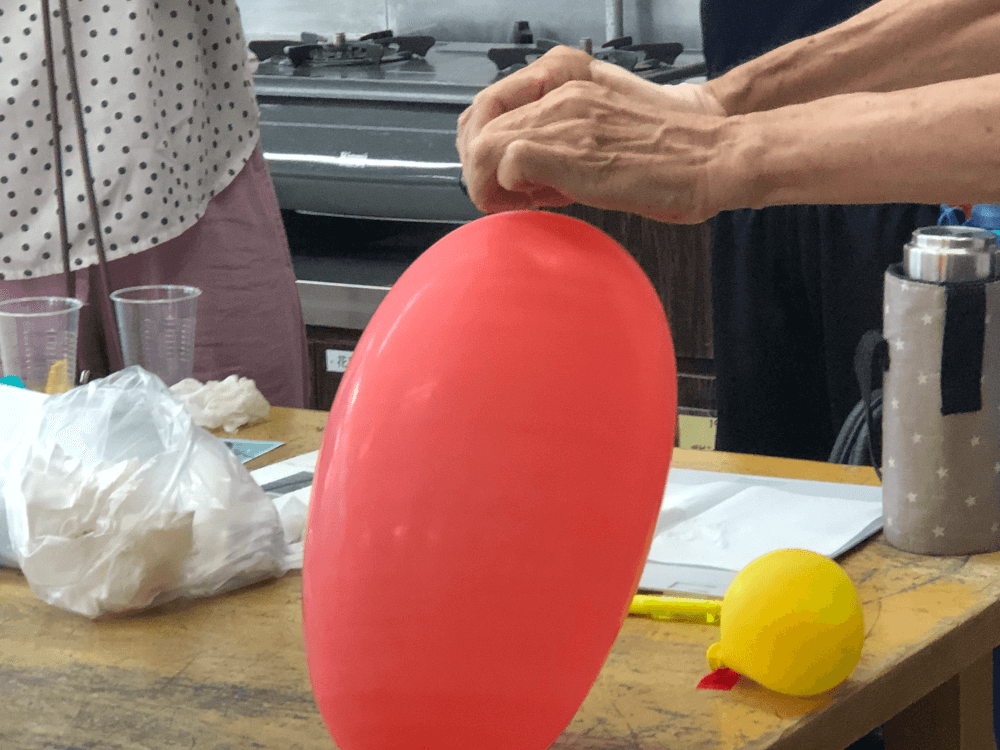

膨らませたゴムふうせんに一人ずつ順番にオレンジオイルをかけていきます。いつ破れるか分からない、ドキドキ楽しい遊びですよ。

ゴムふうせんが割れるまでの時間を数えたり、割った人が勝者・敗者にしたりしてゲームを楽しみましょう。

オレンジでふうせんドキドキで怖い

ゴムやポリスチレンが溶ける理由

リモネンと、ゴムの成分や発泡スチロール(ポリスチレン)は、とてもよく似たつくりをしています。

その二つが出会うと、お互いに混ざり合おうとする性質があります。ですので溶けてしまうのです。

発泡スチロールのリサイクルや接着剤・洗剤など私たちの生活に役立つ技術が開発されています。

発泡スチロールのはんこつくり

皮をしぼり、オレンジオイルを貯めましょう。

新鮮な実ほど多く絞れます。

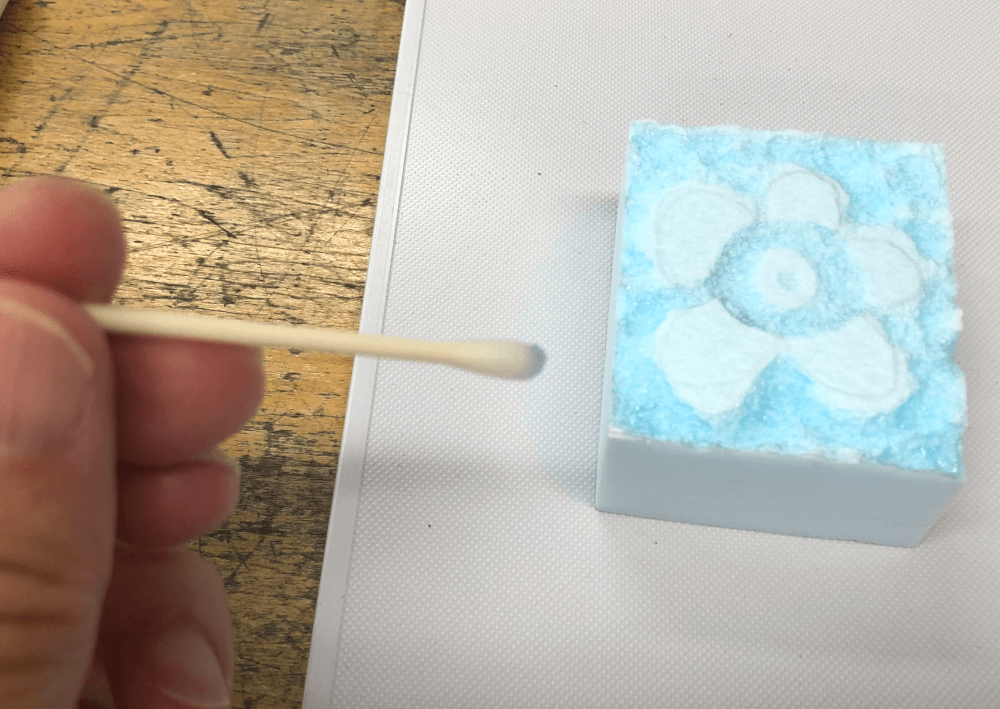

綿棒(軸も紙製がよいです)にオレンジオイルを吸わせて、発泡スチロールに絵や文字などを描きましょう。オレンジオイルが付いたところが溶けるようすが観察できます。描いているうちにドンドン溶けていきますよ。

すごいですねー。オレンジさんの登場でした。ありがとうございました。

オレンジではんこ(綿棒で描いてね)

進化がさまざまなチカラをつくった!

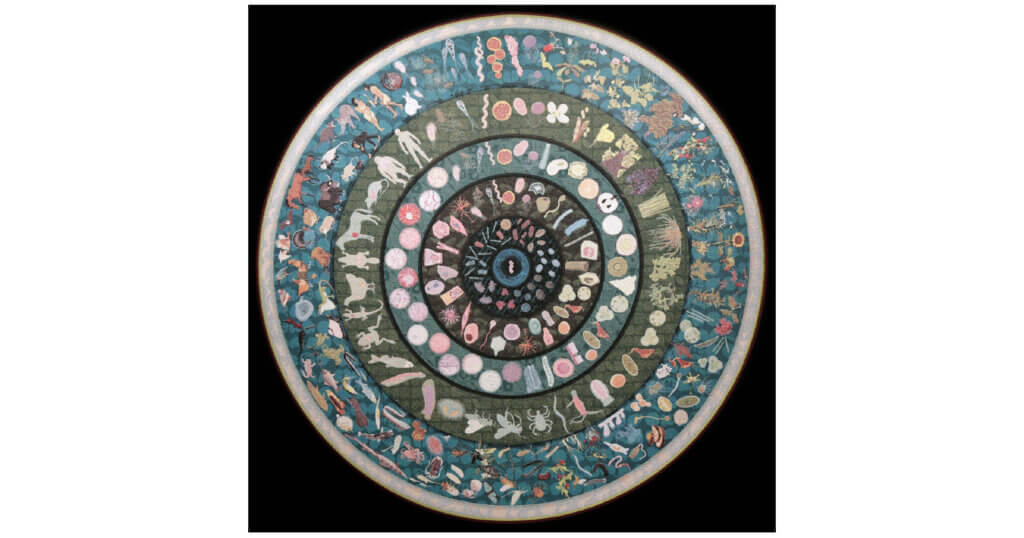

地球には山や川、森や海、砂漠や氷の世界など、様々な環境があります。すべての生き物は、約40億年間という長い時間をかけて、多くの環境に合うように体を変化させてきました。それが進化です。

その結果、さまざまなチカラを持つ多くの種類の生き物が生まれたのです。多くの生き物がさまざまな役割をしてつながり合い、地球環境を作り、生きていることを「生物多様性」といいます。

人々が自然からの恵みをずっと長くもらえるように、生物多様性を守ってゆかなければならないのです。

生命誌マンダラ

本日は身近な植物の防御能力から、それを利用している人間の知恵と、生物多様性について考えてみました。ありがとうございました。次回をお楽しみに!

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ