場所

青梅市吹上425番地。霞丘陵の一角、勝沼城跡歴史環境保全地域に囲まれた谷戸地を利用した自然の中にあり、周辺の歴史的資源を積極的に生かし、花ショウブを主体とした公園として整備されており多くの市民の憩いの場として楽しめる全体面積2.1haの公園です。

ハナショウブ

「ハナショウブ」はアヤメ科アヤメ属の※宿根草です。名前は似ていますが、ハナショウブ(アヤメ科)とショウブ(サトイモ科)は別の植物です。日本でアヤメ属の栽培が本格的になったのは江戸時代で、とりわけハナショウブは、江戸を中心に諸大名が好み、やがて庶民にも広がり、その結果さまざまな品種が生み出されました。明治時代以降は海外にも輸出され、欧米好みの改良品種も育てられました。国内では、江戸系・肥後系・伊勢系・長井系・米国種・雑種、約250品種のナナショウブが毎年5月下旬~6月下旬に咲き誇ります。 『吹上ショウブまつり』今年は終了しましたが、毎年5月下旬~6月中旬(開催日は青梅市吹上ショウブ園HPを参照)

※宿根草(しゅっこんそう)生育には適しない冬季や乾燥期などには、地上部は枯れるが、地下部は生きていて、下界の条件が良く成れば再び発芽・開花する草。

日本のハナショウブの系統

①江戸系・・・江戸中期頃に初のハナショウブ園が葛飾堀切に開かれ、名所となった。旗本松平定朝(菖翁)が、60年間にわたり300近い品種を作出し、名著「花菖蒲培養録」を残し、ハナショウブ栽培の歴史は菖翁以前と以後で区切られます。こうして江戸で完成された品種群が日本の栽培品種の基礎となりました。

②伊勢系・・・三重県松坂市を中心に鉢植えの室内鑑賞向きに栽培された品種群です。伊勢松坂の紀州藩主吉井定五郎により独自に品種改良されたという品種群です。昭和27年(1952)に「イセショウブ」の名称で三重県指定天然記念物となり、全国に知られるようになった。

③肥後系・・・熊本県を中心に鉢植えの室内鑑賞向きに栽培されてきた品種群です。肥後熊本藩主細川斉護が、藩士を旗本松平定朝(菖翁)のところに弟子入りさせ、門外不出を条件に譲り受けたもので、「肥後六花」の一つです。

④長井系(長井古種)・・・山形県長井市で栽培されて来た品種群です。昭和37年(1962)、三系統(江戸・伊勢・肥後)いずれにも属さない品種群が確認さら、長井古種と命名されたことから知られるようになった。江戸後期からの品種改良を受けていない、少なくとも江戸中期以前の原種に近いものと評価されています。現在、34種が確認されている。長井古種に属する品種のうち13品種は長井市指定天然記念物です。

吹上ショウブ園の写真

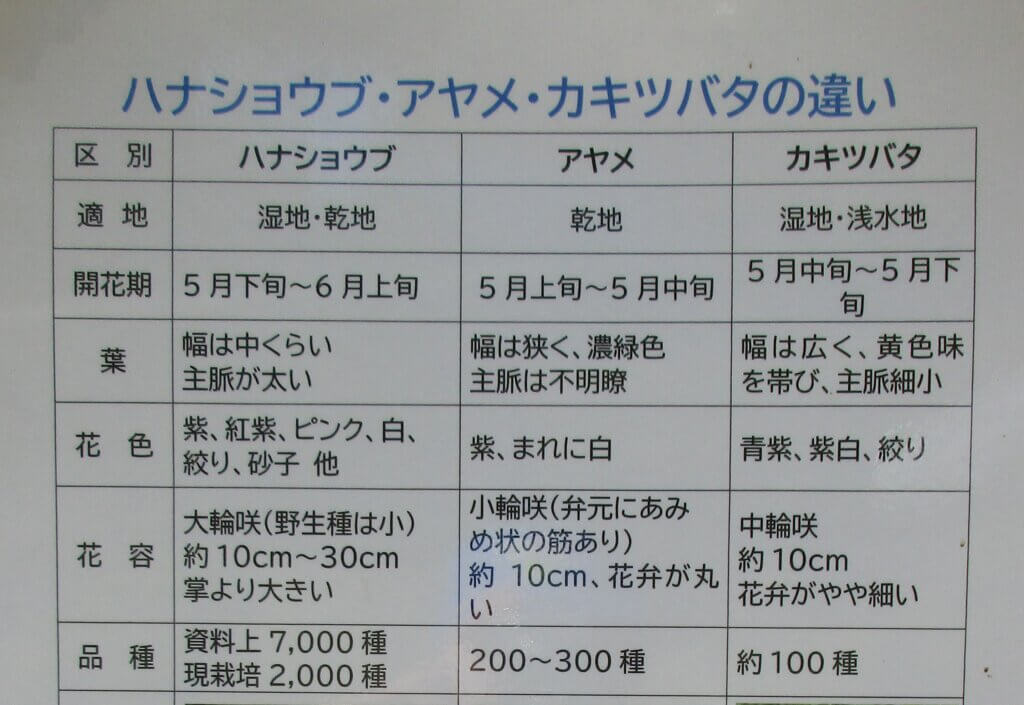

ハナショウブ・アヤメ・カキツバタの違い

Ⅰ.花弁・葉の断面

Ⅱ.適地・開花時期・花色・花容

Ⅲ葉の形状の違い

吹上ショウブ園の地図

きくちゃんが知る多摩地区でハナショウブが見られる公園

①、中沢池公園(多摩市中沢1-33 小田急線唐木田駅から徒歩5分)

②、湖南衛生組合菖蒲園(武蔵村山市大南5-1 多摩都市モノレール「桜街道」

駅から徒歩16分)

③北山公園(東村山市野口町4-50 西武東村山駅西口徒歩13分)

④町田市薬師公園の花ショウブ園(町田市野津田町3270 小田急町田駅北

口バス21番乗り場)

※参考資料

◎青梅市HP

◎青梅市吹上ショウブ園パンフレット

◎インターネットの各種情報

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ