古甲州道は戦国時代以前、武蔵府中(現府中市)と甲斐府中(現甲府市)を結んだ街道です。

武蔵府中を出ると、日野万願寺付近の石田の渡しで多摩川を渡り、戸吹から秋川筋へ入り檜原村浅間尾根を経て大菩薩峠を越えて甲斐に入りました。

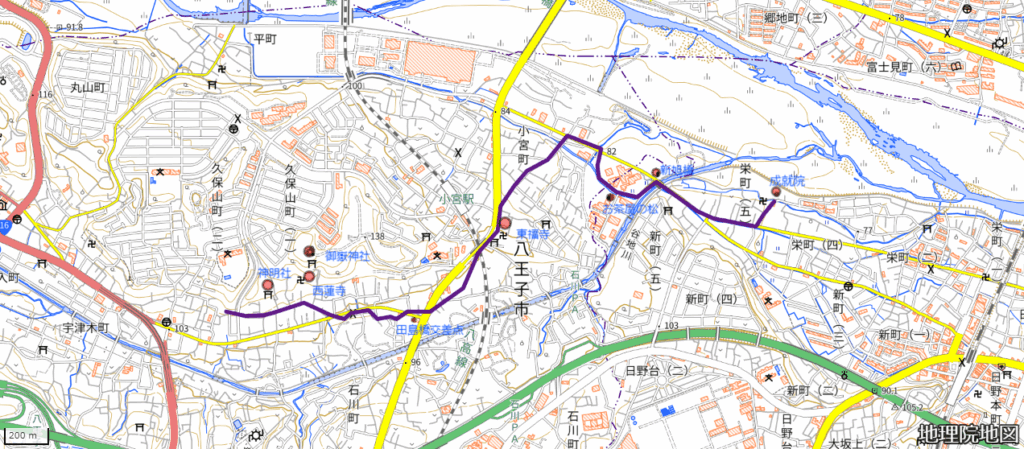

古甲州道は多摩川を渡り日野市へと続いています。「新旭橋」で谷地川を渡り、八王子市小宮町に入り石川町の北端を通っています。本の地図を頼りにその道筋を歩きました。

今回の出発点・日野市栄町の東光寺の一子院という「萬照山東光寺成就院」を訪ねました。境内に並んでいた「馬頭観音」、「馬頭観世音」にお参りしました。道に沿って日野用水が流れていますが、この道は栄町5丁目交差点で日野駅から続く道と合流し一本の道となって八王子市小宮町方面へと続いています。現在は両方の道がバス通りとして、通勤、通学、日常生活の交通手段として使われています。

東光寺

平安時代中期、武蔵の豪族日奉氏が日野台地に居館を設け、その鬼門の方向に建立したと伝えられています。東光寺は今は有りませんが、地名として残っています。

日野用水

中世には東光寺(現日野市)には西党の本拠地があり、戦国時代には大石氏の居城として、滝山城、高月城、根小屋城、戸倉城、檜原城などが配置されました。

多摩川と浅川に挟まれたこの日野は低地であった為灌漑用水が必要でした。北条氏照の命により永禄10年(1567)に開削し、江戸時代には日野本郷、万願寺村、下田村、新井村、石田村、、宮村、上田村の7カ村を灌漑していました。用水は170㎞に及び3千石もの石高をもたらし、多摩の米蔵と呼ばれました。現在の取水口は八王子市にある平堰です。

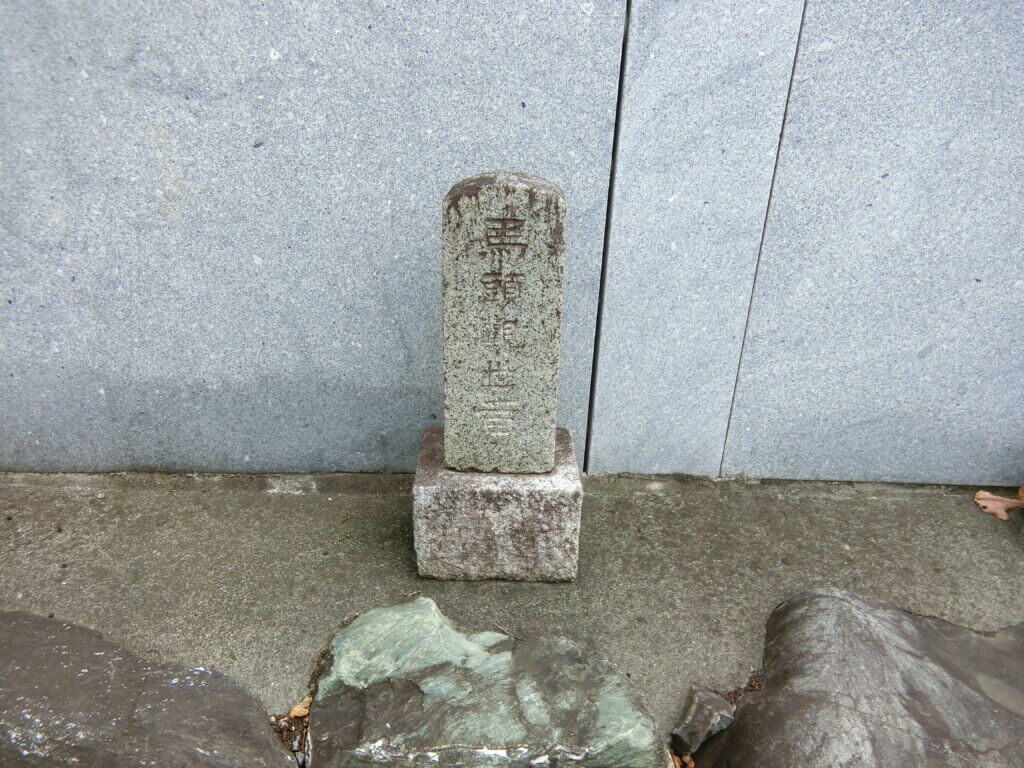

栄町5丁目日野用水の傍に「東光寺大橋の碑」が建っていました。

日野宿と八王子を結んだ東光寺道が日野用水を渡る場所に架けられた石橋がありましたが、天保年間(1830~44)に崩落してしまいました。この碑はその架橋を記念して弘化3年(1846)に建立されたものです。(碑の横に立つ説明版参照)

バス通りを栄町から進んで、谷地川に架かる「新旭橋」を渡り、日野市から八王子市に入りました。橋を渡った所で、左手に入った弧を描いたような道を進むと右手に「お茶屋の松」が立っているのが見えました。

谷地川

八王子市小吹町を源流とし、滝山街道に沿って南東に流れ、小宮町から日野市へ出て多摩川に合流する12.9㎞の一級河川です。

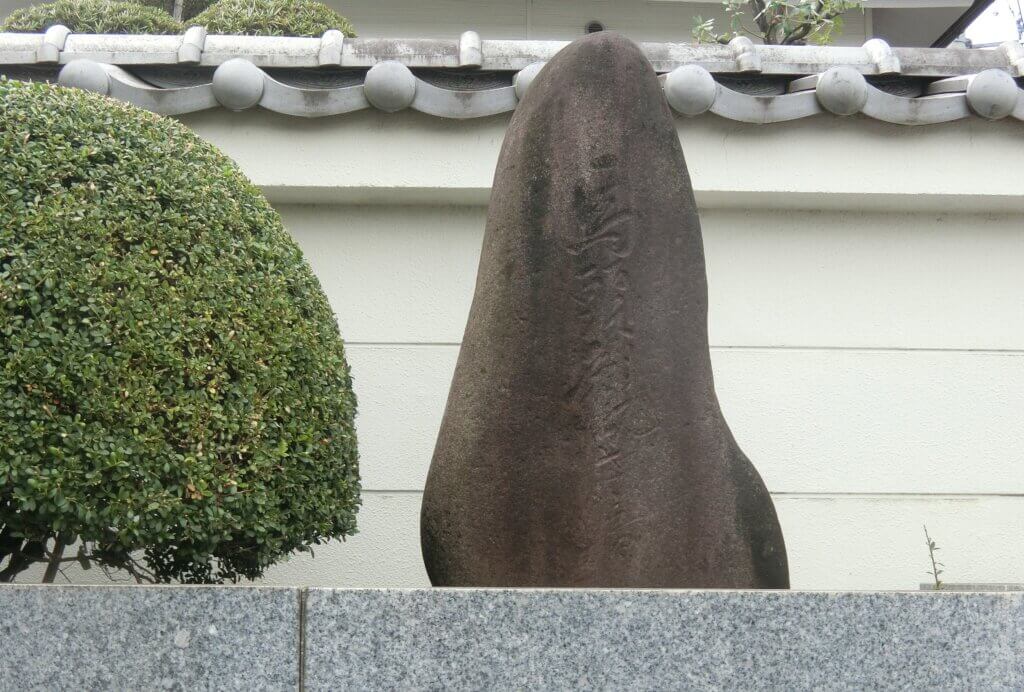

お茶屋の松(落合の松)

日野用水が開拓された時、お茶屋小屋が建てられ松が植えられましたが、この最初の松は枯れてしまい、植え替えられた2代目の松は昭和39年(1964)に八王子市の天然記念物に指定され、その枝ぶりは20mにも及ぶ立派なものでした。しかし2代目も昭和53年には枯れてしまい、現在は3代目の松が植えられ守られています。

「お茶屋の松」を過ぎ、昔の面影が残る弧を描いた道を道なりに進み、バス通りに戻りました。次の交差点を左折し、坂道を上がると多摩大橋通りへ、その先へ進むと「東福寺」に出ました。「東福寺の馬頭観音」にお参りし先へ進みました。。「東福寺」から先の道はハ高線で分断されている為、陸橋を渡り田島橋交差点まで歩きました。この辺りで石川町に入りました。

田島橋交差点からは、谷地川左岸にほぼ並行している石川町の古甲州道を歩きました。坂があり、曲がりくねった古道は現在、その間を真っ直ぐに都道が通りバスが行き交っています。田島橋交差点から古甲州道に入り、滝山街道と2点で交差する古道を進みます。「御嶽神社」、「西蓮寺」、「神明社」の前を過ぎしばらくするとバス通り(久保山中央通り)に出ました。真っ直ぐに通りを渡った処に細い道が続いていますが、この道はほぼ原形をとどめた古甲州道ということです。この先滝山へと道は続いています。

前記しましたが、「谷地川」は「谷慈川」とも書きます。昔、谷地川の流れる地域のことを、宇津木村・大谷では「谷地谷戸・谷地郷」と呼んだこと、室町時代の板碑に「谷慈郷」と地名が残っているものもあり、谷慈郷を流れるから「谷慈川」という説もあります。

神明社 伊勢神宮の一つであり、澤田家所有でしたが、明治2年(1869)に法令が変わり、神社、仏閣は個人の所有が禁止され、講中に移管されました。昭和時代になり宅地化が進んだ際に現在の形に改修されました。

「東福寺」、「西蓮寺」、「御嶽神社」は以前のブログをご覧ください。

古甲州道を極々短い距離ですが歩きました。鉄道、都道(バス通り)によって分断されているものの、古道には神社、寺院があり、また道端にあった庚申塔、馬頭観音にそこで暮らした人々、その道を往来した人々の長い歴史が偲ばれました。

参考:『石川周辺の歴史』 立川秋雄

『古道 古甲州道 古富士道』 府川公広

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ