三鷹市内で国分寺崖線の谷、と言ってもなかなか思いつかないが、天文台通りと聞けば思い浮かべるだろうか。大沢の谷と言って、今は都道(123号・境調布線)が西調布駅近くの旧甲州街道から北へ、東西方向にある東八道路と人見街道を横断してこの谷筋を武蔵境へ延びている。

七夕が近くなって、早いところでは竹に短冊が吊るされて、なんとなく夜空を見上げたくなる。都道の通称名「天文台通り」になっている「国立天文台」を訪れてみた。また、今年は戦後80年、6月23日は沖縄戦の「慰霊の日」を迎え、大きく報道された。この通りの脇にも戦争の傷跡が残されている。首都防衛のための高射砲陣地跡地に砲台が保存されている。

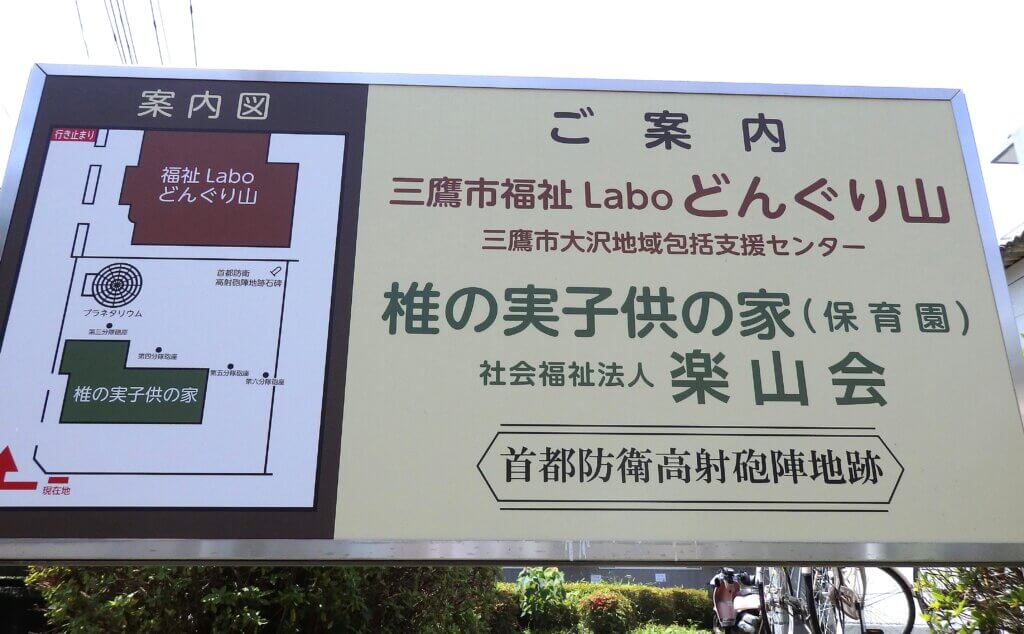

西調布駅を北に向かい、旧甲州街道、甲州街道、中央道を越えて野川に架る「大沢橋」の手前まで1.5kmを歩き、右手の小高い台地が高射砲陣地跡地となっている。橋を渡り「羽沢小前」の信号を右折して少し登ると「首都防衛高射砲自陣地跡地」の看板がある。保育園の敷地内と言うこともあって、事前の連絡が必要。当日に連絡したため調整がつかず園外から「首都防衛高射砲陣地跡」の碑を撮るだけになってしまった。この碑には戦争を忘れず平和を希求する思いが込められている。

昭和18年(1943)6門の高射砲が設置され、187名の隊員が配置されてその兵舎などが建造された。昭和20年(1945)2月16日から19日にかけて空襲があり17日には4名の方が戦死されている。現在、砲台地が保育園に兵舎地が小学校になっているのが戦争の対極にあるようで感慨深い。標高50m強の台地から、「味の素スタジアム」が望めた、周りに何もなかっただろうから調布飛行場が一望出来たと思う。

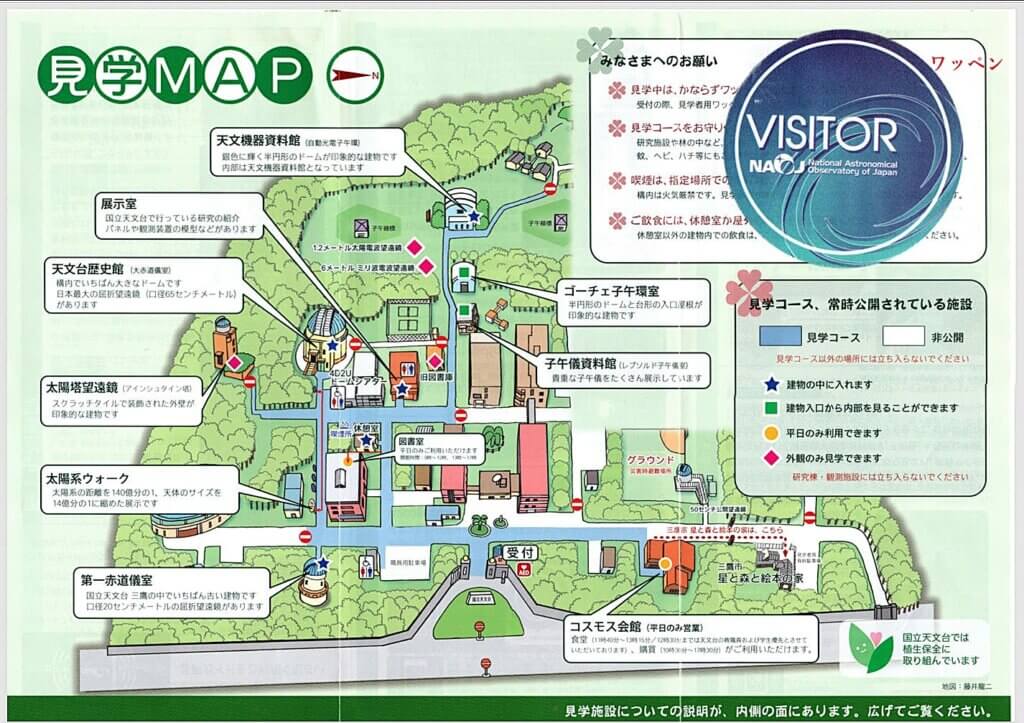

緩い登りを進み左手の高台が「国立天文台」となっている。受付で、入場コードをスマホで読み、ヴィジターワッペンを付ければ入場可能。見学コースが設定されていて見学マップで確認しながら自由に見学できる。

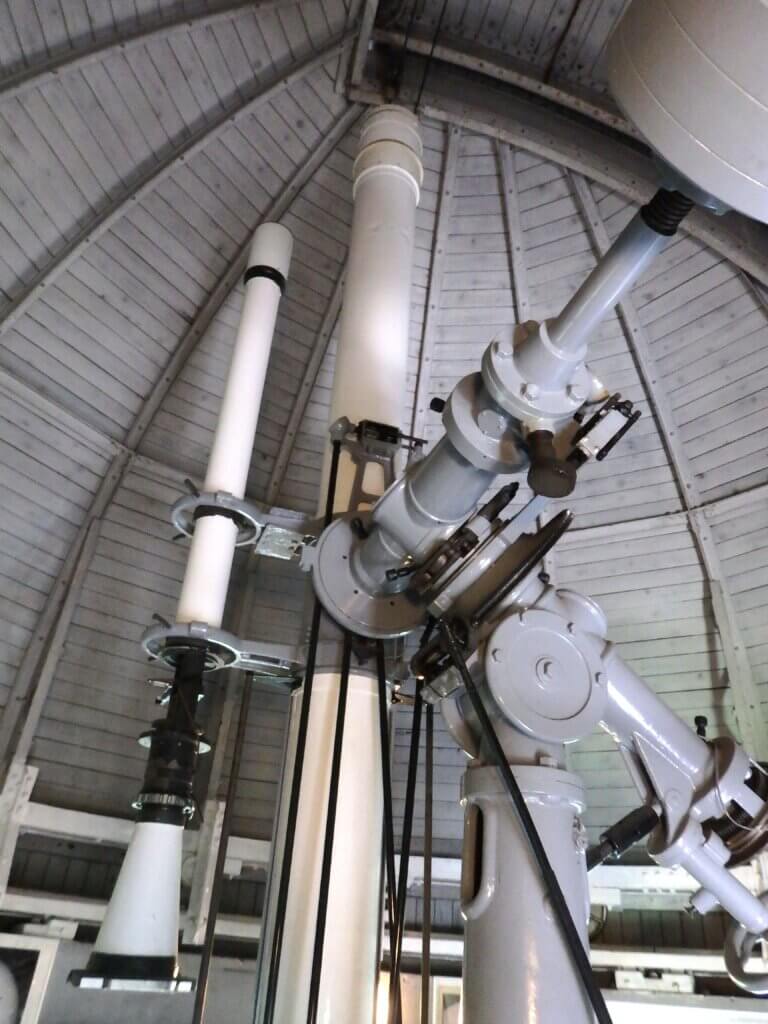

コースにある建物は、三鷹で現存する最古の第一赤道儀室(大正10年(1921)建設)はじめ大正期に建設された子午儀資料室(レプソルド子午儀室)、天文台歴史館(大赤道儀室)、ゴーチェ子午儀環室などがあって、音声案内で詳しく聴くことが出来る。第一赤道儀室では1990年代後半まで太陽黒点の観測などが行われていた。子午儀室は主に天体の精密位置観測に使われていた。

ここは日本の天文学研究の中枢であり、これらの施設及び内部の展示資料や機器を見学して思うことは、連綿と続くデータの蓄積と天体への探求心、宇宙への思考と発見につながる最前線にあるんだと実感できる。

第一赤道儀室と天文台歴史館の間に太陽系ウォークが展示されていて、太陽系(土星まで)を140億分の1の距離に縮めた展示を体験できる。土星までの距離14億㎞を100mにしたもので、歩いてみるといかに地球が太陽に近いか実感できる。

七夕の話に戻るが、冥王星の命名者で星空の魅力を語り続けた野尻抱影(のじりほうえい)の著「星三百六十五夜 夏」の「織女に思う}の中で、プラネタリウムの解説者の話が書かれている。織女までの距離が27光年、牽牛は16光年で文字通り天の川を挟んでいるものではなく、織女と牽牛の距離は16光年であることを、解説者は、たとえ織女が桃色のハンカチを振ったところで牽牛の目に入るのは16年後だ、と観客を笑わせたと書いている。ロマンがこわれたかな?

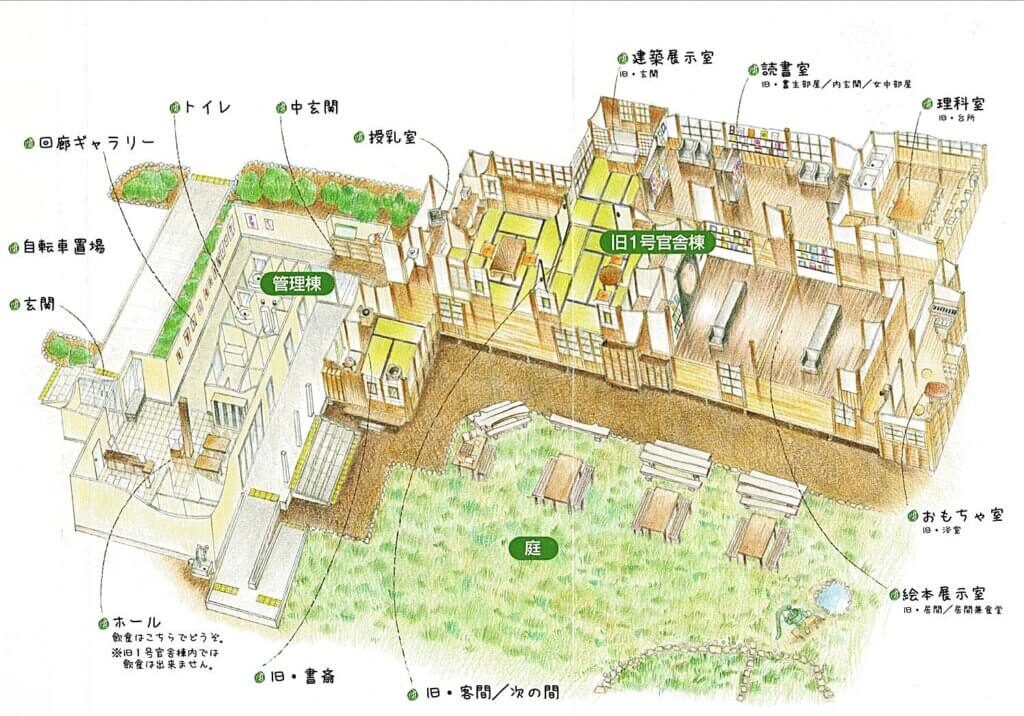

この敷地内に三鷹市が管理する「星と森と絵本の家」があって、大正期に建設された国立天文台旧1号官舎を平成21年(2009)に復元・再築した建物が併設されていて見学できる。

また、地図の標石で構内には一等三角点と磁気点があると、国立天文台の内部新聞に記事があったので、磁気点について受付で聞いたが不明で、見学コース外の場所らしく確認できなかった。なお、一等三角点についてはマップファンさんのブログ(一等三角点「三鷹村」)に詳しいのでお読みください。

この大沢の谷の勾配を実感するため谷頭付近(東八道路の交差点南)まで歩いて、調布駅行きのバスで帰る。

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ