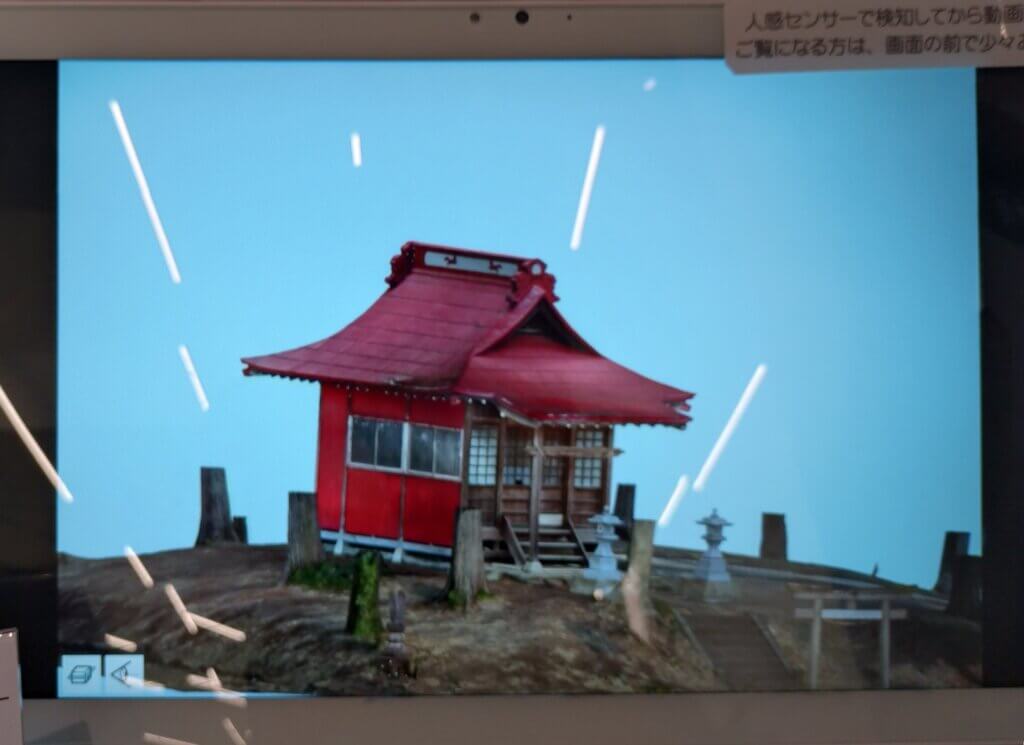

多摩市百草の恋路稲荷神社は、その名称と共に、東京都指定史跡・稲荷塚古墳の墳丘上に鎮座している朱い社が印象的であった。

令和4年(2022)に、今後の神社の維持管理と稲荷塚古墳の保存と活用を考え、神社は隣接地への縮小移転が行われた。その際、社殿に伝来した多くの資料は、多摩市教育委員会へ寄贈された。この度、これらの資料が多摩市教育委員会とパルテノン多摩ミュージアムの連携企画展として「多摩市百草 恋路稲荷神社の秘密」として公開された。

稲荷塚古墳には何度か訪れて、写真も撮っていたはずだが、保管が悪く見あたらない。仕方ないので以前の状態は、東京都指定史跡の絵葉書を用いることにする。

※写真は、クリックで拡大します

絵葉書より

稲荷塚古墳

多摩市和田・百草地区を含む大栗川下流域には多数の古墳があり、「和田古墳群」と呼ばれている。稲荷塚古墳もそれらの古墳の一つである。

稲荷塚古墳の発掘調査が行われたのは、昭和27年(1952)のことである。調査には、多摩中学校の生徒も参加したそうだ。

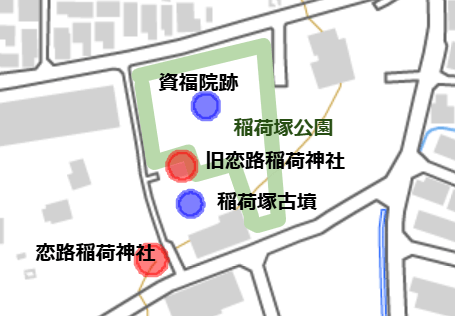

(国土地理院地図を加工)

調査の結果、横穴式石室を持つ円墳であることがわかり、昭和28年(1953)に東京都の「史跡」に指定され、昭和33年(1958)に現在の制度種別の「東京都指定史跡」となった。

当初は円墳とされていたが、平成2年(1990)に周溝部の調査がおこなわれ、全国でも珍しい八角墳の可能性が指摘された。さらに平成26年(2014)の西側周溝部の調査では、周溝の間に陸橋の存在が見つかった。周溝内部での直径が34mを超える全長38mの大型古墳であることが判明しているが、全貌に関しては、今後の調査や分析が待たれる。

恋路稲荷神社

墳丘上にあった社殿の解体時に昭和43年(1968)の棟札と上棟式に用いた幣串が見つかった。そして、①秋葉大権現、②稲荷大明神(小)、③稲荷大明神(大)、④金比羅大権現、⑤妙儀大権現の5つの祠が祀られていた。木札などから、5つとも昭和43年の遷座祭の際に整えられたとみられる。この他、③稲荷大明神の祠には、文政7年の木札や古銭(文久永宝)も供えられていた。

また、社殿屋根についていた狐の型板(装飾板)も一部取り外して保存された。以前見学した際に、この狐の型板もかなり印象深いものであった。

屋根に狐の型板がついている

(企画展展示物)

(企画展展示物)

明治36年(1903)の幟には、「奉納恋路稲荷神社」とあり、この頃には恋路稲荷神社の呼称が使われていたことがわかる。

「恋路」の由来

この付近に、恋路原(こいじっぱら)という地名があったことが『多摩市の町名』に確認できるようだ。この「恋路」の由来には諸説あるが詳らかでないという。

①遊郭があった説

昔、鎌倉街道の本道のほかに、霞ノ関を通らずに多摩川に出られる裏街道があった。この裏街道には遊郭があったりしたので、裏街道と知りつつ通行する者も少なくなかった。そこから「恋路ヶ原」が訛って「こうじっぱら」となった。

②「国府路」(こうじ)の転訛による悲恋伝説誕生説

古墳一帯は恋路ヶ原といわれ、古墳南の低地には落川上流水源地の恋路の池があった。恋路とは鎌倉時代の遊女の名から起こった地名で悲恋の伝説があるというが、恋路は国府路(こうじ)(国府に続く道)の転訛であり、それから伝説が生まれた。

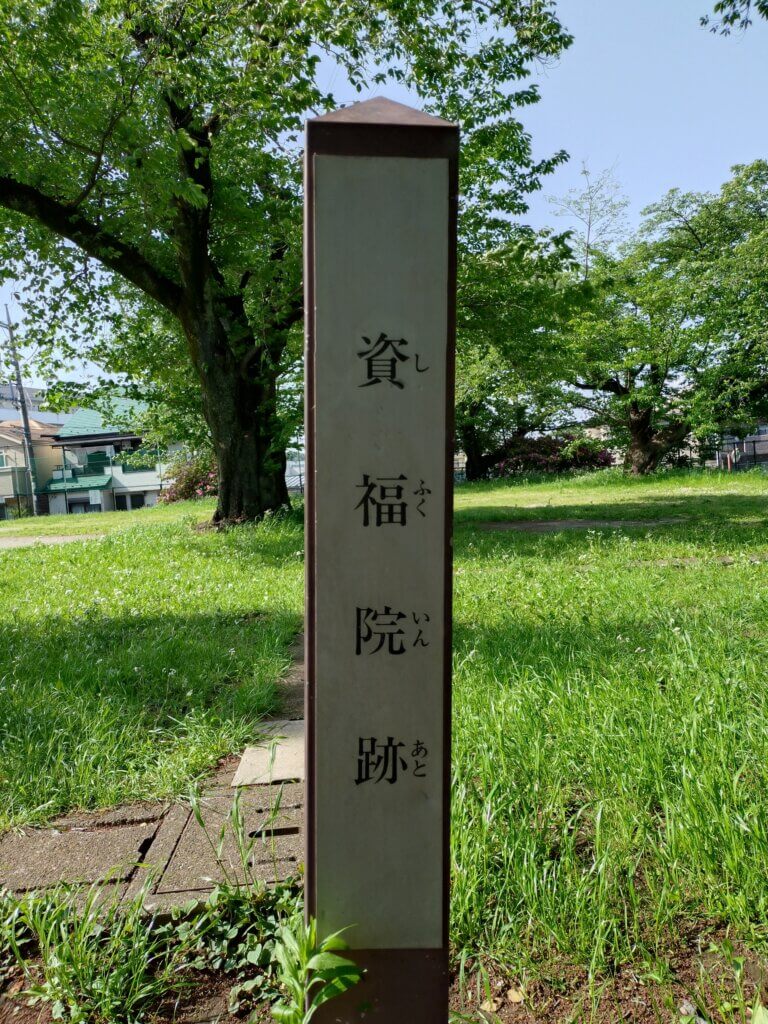

黄檗寺院・資福院

恋路稲荷神社の隣には、黄檗寺院「資福院」があったという伝承が残っている。神社境内には「當山第ニ代 星川壽(せいせんじゅ)大和尚各位」銘のある無縫塔(卵塔・僧侶の墓)が残されており、資福院の僧と考えられてきたが、具体的なことは分かっていなかった。

しかし恋路稲荷神社の伝来資料に黄檗寺院「資福院」や倉沢(現・日野市)の修験「満蔵院」の名が書かれた木札類なども含まれていたことにより、新たな事柄が明らかになってきた。

享保7年(1722)の稲荷大明神の勧請と思われる木札からは、資福院が恋路稲荷神社の別当寺であったことがわかる。これら18世紀の年号が記される4枚の木札には、資福院がかかわっている。19世紀になると倉沢の修験万蔵院のかかわりが見られる。

「當山第ニ代 星川壽大和尚各位」

恋路稲荷神社境内に移動

多摩地域と黄檗宗

黄檗寺院は元禄・享保年間を中心に数多く建立されており、新田開発と密接な関係がある。多摩地域では、北多摩エリアと多摩川流域に12寺が分布しているが、現存するのは北多摩エリアの4寺のみである。

①霊泉山 禅林寺(三鷹市)

②黒金山 祥應寺(国分寺市)

③野中山 円成寺(小平市)

④自得山 鳳林寺(国分寺市)

恋路稲荷神社と稲荷塚古墳は、ワンセットの絵のように思っていた。恋路稲荷神社の引っ越しに伴い社殿に伝来した資料を目にして改めて恋路稲荷神社への興味の対象が広がった。企画展は2025年6月8日まで開催される。

<< 参考文献 >>

・多摩市百草 恋路稲荷神社の秘密 ・・・・・ パルテノン多摩共同事業体

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ