北多摩北部地域8市について、各市を流れる河川の数をそれぞれ数えると、東久留米市は7河川と一番多くなっています。

| 北多摩北部の市 | 河川の数 | 河川名 |

|---|---|---|

| 立川市 | 5 | 多摩川、残堀川、根川、緑川、矢川 |

| 小平市 | 1 | 石神井川 |

| 東村山市 | 5 | 柳瀬川、出水川、北川、前川、沢野堀 |

| 東大和市 | 4 | 空堀川、北川、前川、奈良橋川 |

| 清瀬市 | 2 | 柳瀬川、空堀川 |

| 東久留米市 | 7 | 黒目川、楊柳川、出水川、落合川、立野川、弁天川、西妻川 |

| 武蔵村山市 | 6 | 残堀川、空堀川、奈良橋川、谷戸川、久保の川、横丁川 |

| 西東京市 | 3 | 白子川、新川、石神井川 |

武蔵村山市や東村山市は狭山丘陵から流れ出す沢筋が川となるので川の数が多くなることは予想できるのですが、そのような丘陵のない東久留米市の川の数が一番多いのはちょっと意外です。

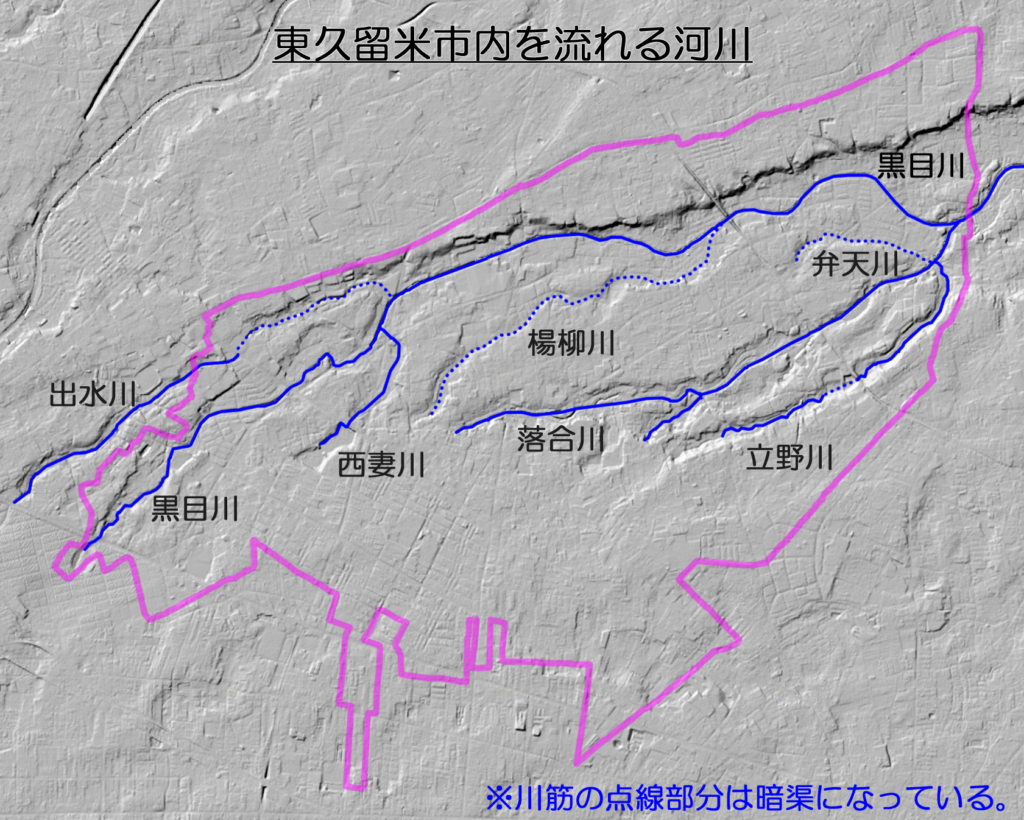

地理院の「陰影起伏図」でみると、東久留米市の北半分はこれらの河川によって低くなった部分と川と川に挟まれた台地上の土地の多いことがわかります。

東久留米市は市のキャッチコピーとして「湧水のまち東久留米」を掲げているように、市内には湧水が多く湧き出ています。なかでも落合川・沢頭(さがしら)流域は「落合川と南沢湧水群」といわれ「平成の名水100選」に選ばれてもいます。

この事例からも分かるように、山や丘陵は近くにないのですが、随所で湧き出す水が流れを作り、多くの川が形成されたということです。

ざっくりと言えば、この地域は武蔵野台地の地下にある透水層が地表面と接する所にあたり、水が湧き出しやすい地形になっていて、それら湧水を水源として川が流れ出しているのが東久留米市域ということになります。

ちょうど、井の頭池、善福寺池、三宝寺池といった湧水によって形成された池と同じような地中の構造になっているといえます。ちなみに、東久留米市域から流れ出す川の源流部分の標高は、この3つの池とほぼ同じ50mとなっています。

それでは、東久留米市内の7本の川をざっと眺めてみましょう。

出水川(でみずがわ)

源流部は東村山市萩山小学校付近と思われますがアスファルトに覆われていてよくわかりません。新青梅街道の北側に出ると姿を地上に現しますが、東久留米市に入って新所沢街道をくぐった東久留米卸売市場協同組合から先は黒目川に合流するまで、また暗渠になっています。川の流路であった部分は遊歩道となっており、桜の老木が両側に連なりかつては出水川の土手の桜並木であったことをうかがわせるような場所もあります。

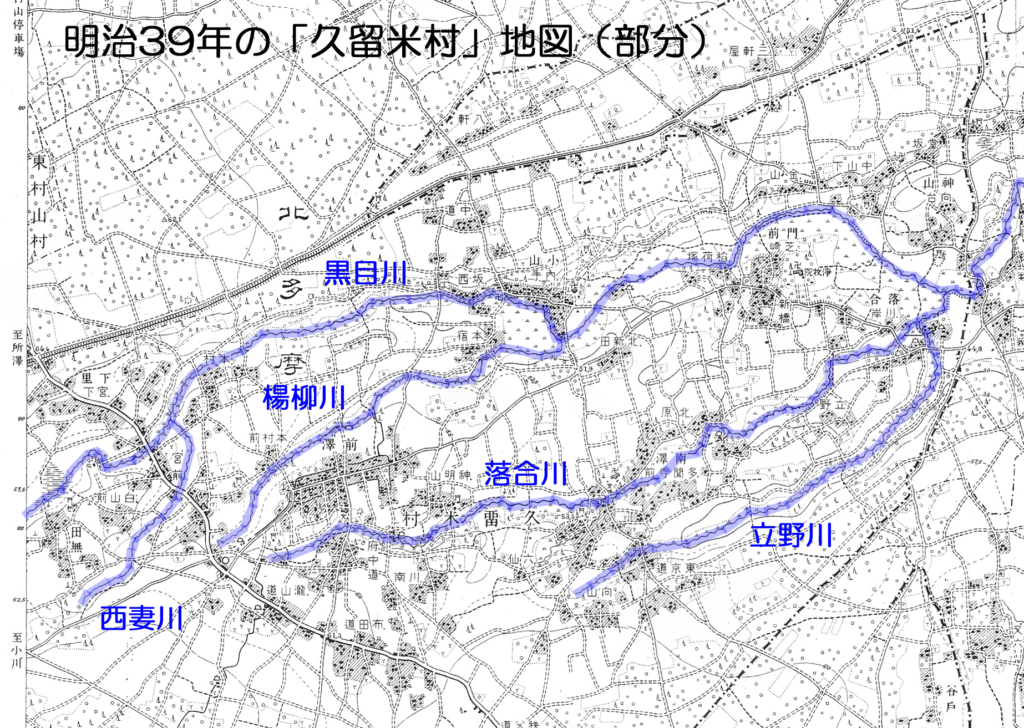

明治39年の地図を見ると、出水川は表示されていません。川と言うには流れが細かったからでしょうか。

黒目川(くろめがわ)

黒目川は久留米川とも書き、東久留米の語源となっている川ですが、小平霊園内の皀莢久保(さいかちくぼ)の湧水池を水源とし、埼玉県朝霞市内で新河岸川に合流する川です。

皀莢久保の湧水の量は降水に左右され、特に冬期は枯れ池になります。

昭和の初めまでは黒目川沿いの低地に水田が広がっていたのですが、戦後西武池袋線が複線化(昭和28年)されてからは黒目川流域は宅地化が進み、都市化による水質汚濁などもあって水田耕作ができなくなり、その結果水田のあった場所までもが公社の住宅群などに変貌して今に至っています。

ただ、最上流部の柳窪においては、竹藪・雑木林の間を流れ、両岸には武蔵野の雑木林の広がるところがあり、緑地保全地域に指定されています。

※「ヨークさん」のブログ「黒目川を上流へ、清流の川沿いに春を待つ桜並木や樹々をめぐる」もご覧ください。

西妻川(にしづまがわ)

黒目川の一支流となっており、水源地は滝山7丁目の白山公園付近となっています。

現在、白山公園は周辺より1段低くなっているため遊水地の機能を持たせて普段は野球やサッカーのグランドとして利用されていますが、もともとは湧水が湧き出る低湿地帯であったと思われます。

楊柳川(ようりゅうがわ)

楊柳川は明治39年の地図にははっきりと示されているのですが、現在では地表からは完全に姿を消しています。

東久留米市八幡町2丁目付近を水源としているとされ、幸町1丁目で黒目川に合流しています。周辺よりわずかに低い部分をくねくねと曲がりくねった道があることから、その道が川筋であることがわかります。

なお、小平市域を流れてきた小川用水の末流が八幡町で楊柳川につながっていたことから楊柳川は小平排水溝と呼ばれることもありました。

落合川(おちあいがわ)

八幡町2丁目の八幡神社の湧水を水源としています。中央町5丁目の弁天池の水、中央町3丁目の神明山公園のひょうたん池の湧水を合わせ、さらに南沢3丁目で沢頭(さがしら)の湧水、竹林公園から流れ出るこぶし沢の湧水が合流して湧水の量の多い流れとなっています。特に沢頭の湧水は1日1万トンの水量があり、東京で唯一「平成の名水100選」に選ばれています。川の中流部多聞寺より下流部分においては「名水100選」にふさわしく、水に親しめる川原として整備されており、川遊びのできる親水区間が続いています。

立野川(たてのがわ)

東久留米市南沢3丁目の向山緑地公園付近からの湧水を水源としています。浅間町南沢台地の形成する崖線に沿って東へ流れており、途中自由学園のグラウンドの地下を配水管で通り、西武池袋線を越えたところで顔を出し、新落合橋を越えたところで落合川に合流しています。

弁天川(べんてんがわ)

東久留米駅東側のちょっと下がった所にある厳島神社の池が水源になっています。ただ、この池は枯れていることが多く一見水源とは思えない。厳島神社からすぐに暗渠になりますが、都道234号と交わる所までは流路をたどることができ、広い都道にぶつかると流路がたちまち分らなくなります。浄牧院付近まで行くと、民家の間にコンクリートで蓋をした暗渠が現れ、川筋が分かるようになります。都道の脇に沿う部分もありますが、落合川に近づくと都道を離れて「スポーツセンター東久留米」の周りをくねくねと暗渠で廻り、新落合橋の下流で落合川に合流しています。弁天川も水源から末端まで全く水流を見ることのできない川になっています。

明治39年の地図

明治39年の地図を見ると、川筋のいたるところに水車の記号が見られますが、川周辺の水田記号と併せて、当時の人々の生活が伝わってきます。

神社の建っている場所を見ると、八幡神社は楊柳川と落合川に挟まれた場所に立地し、下里氷川神社は黒目川の脇、南沢氷川神社は落合川の脇、落合浅間神社は立野川の脇というように川の畔に立っているのが目につきます。何か意味があるのだろうかと、ちょっと不思議に思ってしまうのですが、東久留米には密度濃く多くの川が流れていることを考えると、神社と水に何か深い関係があるということではなく、人の住んでいる場所に在る神社は自ずと川に近くなってしまっている、ということなのでしょうね。

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ