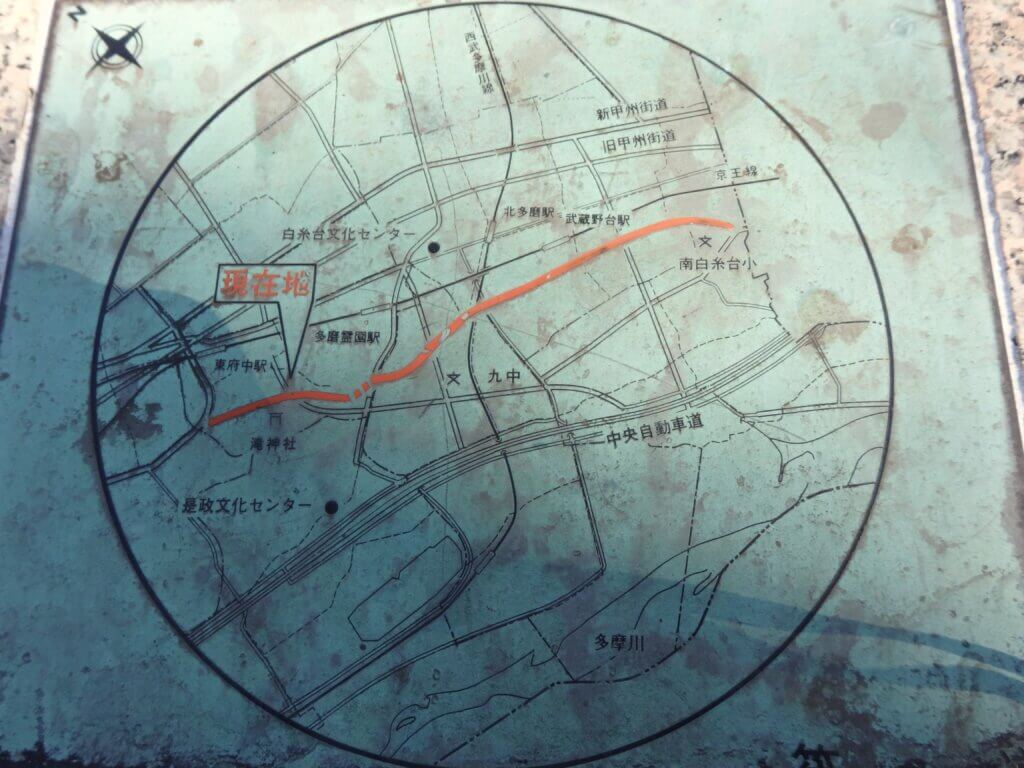

この道の呼び名は、「筏道」、「ハケタ道」などいくつもあって、人が行ったり来たりする道から「いききの道」と付いたのだろうか、よくわからないらしい。歩きはじめは、京王線「東府中駅」から。京王競馬場線の分岐駅であり、競馬ファンならずとも東京競馬場は良く知っているでしょう。ここから歩いても東京競馬場は近い。

南口からなだらかな坂道を下って、途中の清水が丘第二公園(経度、緯度を記した看板がめずらしくて写真を撮った)を過ぎて駅から350mほどのところを左に折れると、馬頭観音と「いききの道」の碑がある。軽自動車でもすれ違いがむつかしいと思えるほど道は狭い。右手の崖下の様子や、冬の晴れた日に枝の合間から見える景色は、散策に良い道となっている。

この道に入ってすぐ右手の崖下に、創建年代が不詳だが大國魂神社の末社の「瀧神社」がある。多くのひとが水の恩恵を受けている「お滝」と呼ばれる滝が神社右手にあって、大國魂神社の5月の大祭に参加する神職や神馬がこの水で清める神聖な滝となっている。騎手の崇敬もあり多くの色紙が奉納されている。また、町名の「清水が丘」はこの滝が由来と言う。

神社から200mほど進み、真下に新小金井街道を越えるあたりは眺望が開け、多摩丘陵や遠くに富士山が望め、足を止めて眺めてしまう。

ちょっと進んだところに「筏道」の碑があった。多摩川の上流から材木を筏にして流し河口まで運ぶ乗子達が、帰りに歩いた道と言う。多摩川の右岸と左岸に帰りの道はいくつかあり、これが正しとは言えないようだ。数日かかる下りも帰りは短く、府中宿あたりで一泊して帰ったのかもしれない。

「筏道」の碑からは、左側にある塀とお墓を見ながら下って行くと、東郷寺通りに出る。東郷平八郎の別荘であったところに昭和14年(1939)に創建された「東郷寺」が目の前にある。映画「羅生門」(昭和25年(1950))でセットのモデルになったのは、この寺の山門と言われる。石段の先にある高台に建つ門は威厳に満ちている。両脇のシダレ桜が咲けば、美しさも加わって見事だろう。

崖線沿いと言うこともあって、名のついた坂が多い。「東郷寺」の入り口右手に住宅地に登る坂がある。「かなしい坂」と言う。玉川上水にかかわりがあって導水のためこの辺りに堀を掘削したが、水が浸透してしまい責任を問われて処刑された。この役人が「かなしい」と嘆いたことからと碑に書かれている。

ここから先は、このルートでいいのだろうかと思えるほど狭く、崖の脇を通る。道らしい道に出て下って行くと、溝合神社(庚申様)の角に着く、猿田彦大神が祭神で、「庚申石橋供養」と「青面金剛像」が祀られている。脇を通る坂を「庚申坂」と呼ぶのは、この二つの庚申塔が由来となっている。

道沿いに、柑橘類の木や畑に野菜が植えられていて、冬の光りに良く映えている

間もなくすると西武多摩川線の踏切が見える。崖下の低地に向かって線路が伸び、競艇場前駅、終点の是政駅へと続く。是政方面の線路の左側に、細い下り坂があって「まむし坂」と呼んでいる。昔、この辺りの低地は水田地帯で湿潤のためマムシなどが生息していたのだろうか。

50ⅿほど歩き、右手に多摩川に向かって真っすぐな道がある。「渡し道」の名がついている、「常久渡し」(国土交通省では「常久河原の渡し」)と言った渡し(耕作場がある対岸の向常久への渡しだった)へ行く道だったことに由来している。また、この道に砂利運搬用のトロッコ線が敷設されてもいた。

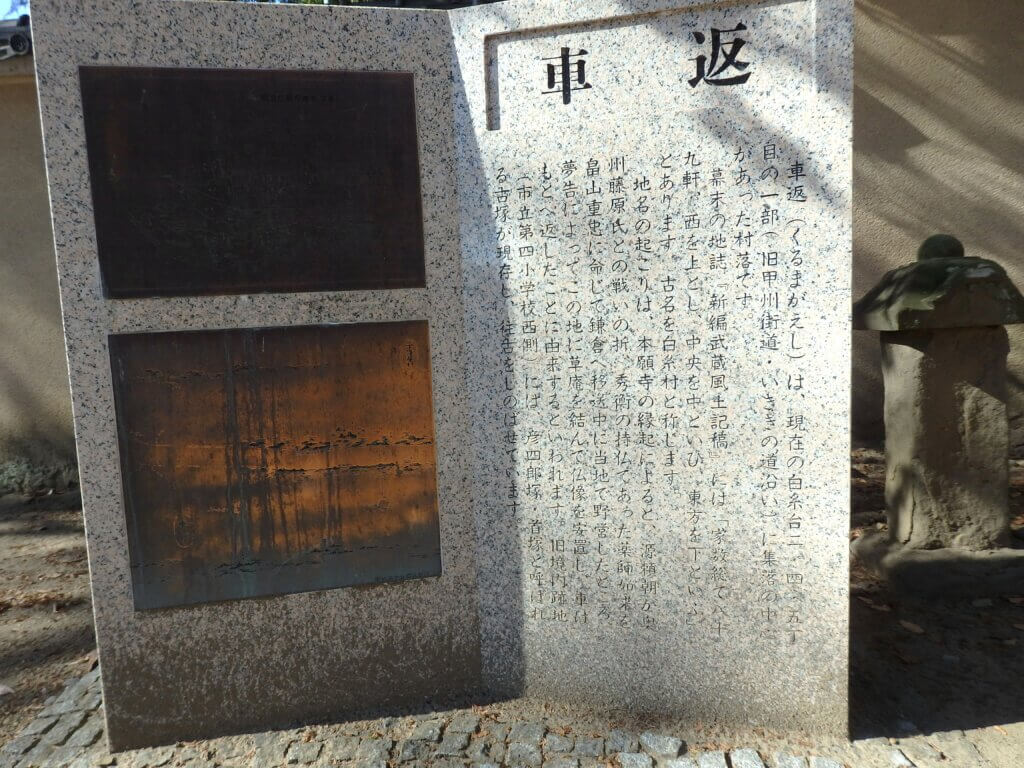

武蔵野台駅あたりを過ぎて、左に塀が見えてくると本願寺が近い。永正13年(1516)良懐上人が中興開山、天正2年(1574)に造営され八幡山廣徳院と号する寺院。山門手前のサイカチとケヤキが府中市の名木となっている。ここに「車返」の碑があって由来が書かれている。もとは白糸村(多摩川原に自生するカラムシの繊維を取り麻糸を作った。川に晒し白糸を作ったことが由来(府中市史より))であった。地名の起こりは、本願寺の縁起によると、源頼朝が奥州藤原氏との戦いのとき、秀衡の持仏薬師如来を畠山重忠に命じて鎌倉に運ばせた。途中ここで野営し夢告によりこの地に安置し、車をもとに返したことが由来と記してある。府中市史では、「いききの道」は豪雨になるとがけ崩れのたびにたびたび車止めとなって、車を返さなければならなかった。地名はこれに由来するとしている。

寺の東に隣接して村の鎮守八幡神社があり、天正年間(1573~1592)に創建の伝えがある。本願寺からこの辺りまで道をはさんで両側に椿の木が生い茂り、つぼみが多く見られこれからが楽しみだ。

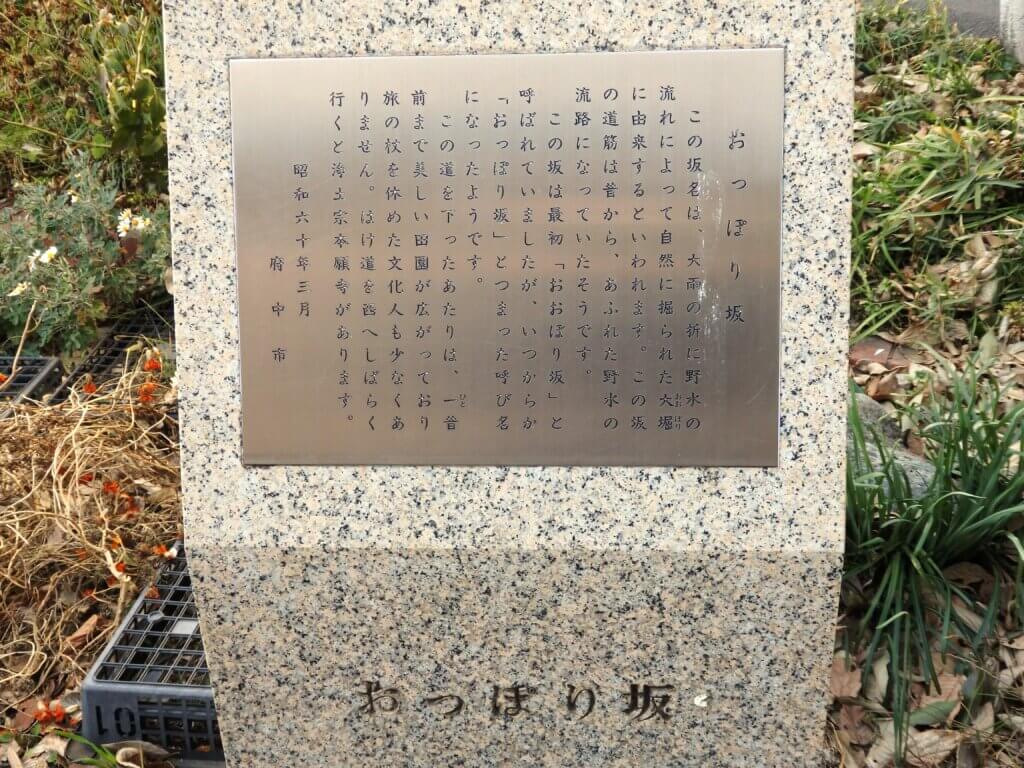

白糸台通りをまたぎ、大雨の折に水の流れによって自然に掘られた大堀(おおぼり)から「おっぽり坂」と呼ばれる坂を横切って行くと、白糸台幼稚園の裏手に出る。

この園内に東京都指定文化財、旧跡「浅野長政隠棲の跡」の碑がある。園にお願いして写真を撮らせてもらった。なお、この地は浅野の遺臣平田家の屋敷地で今に続く。浅野長政(1544~1611)は豊臣秀吉に仕え、長男の幸長(よしなが)とともに甲斐22万石を与えられ(生涯年及び甲斐の石高は碑文より)、慶長3年(1598)には五奉行に名を連ねる戦国武将であった。翌年、徳川家康暗殺計画の嫌疑をかけられて甲府蟄居を命じられた時に、家督を幸長に譲り、1年足らずだがこの地に隠棲している。慶長5年(1600)関ヶ原の戦いでは、家康軍に属し武勲をあげている。忠臣蔵の浅野内匠頭の高祖父(ひいひい祖父)に当たる。

幼稚園の東となり、踏切の付近に諏訪神社があり、こじんまりした敷地にムクノキの大木が目を引く。鳥居近くに「はけた坂」の碑が建っている。神社から「いききの道」に向けてなだらかな坂がある。呼び名の「はけた坂」は、府中崖線をハケと言って、地元では「はけた」と呼ぶことに由来している。

さらに進むとしみず下通りに出る、しみず通りを左に行けば調布を経て狛江に至る。

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ