梅雨明け前なのに猛暑が続く。そのような猛暑が一息ついた日、東大和市の散策路の一つ、歴史・遺産コースを歩いてみた。

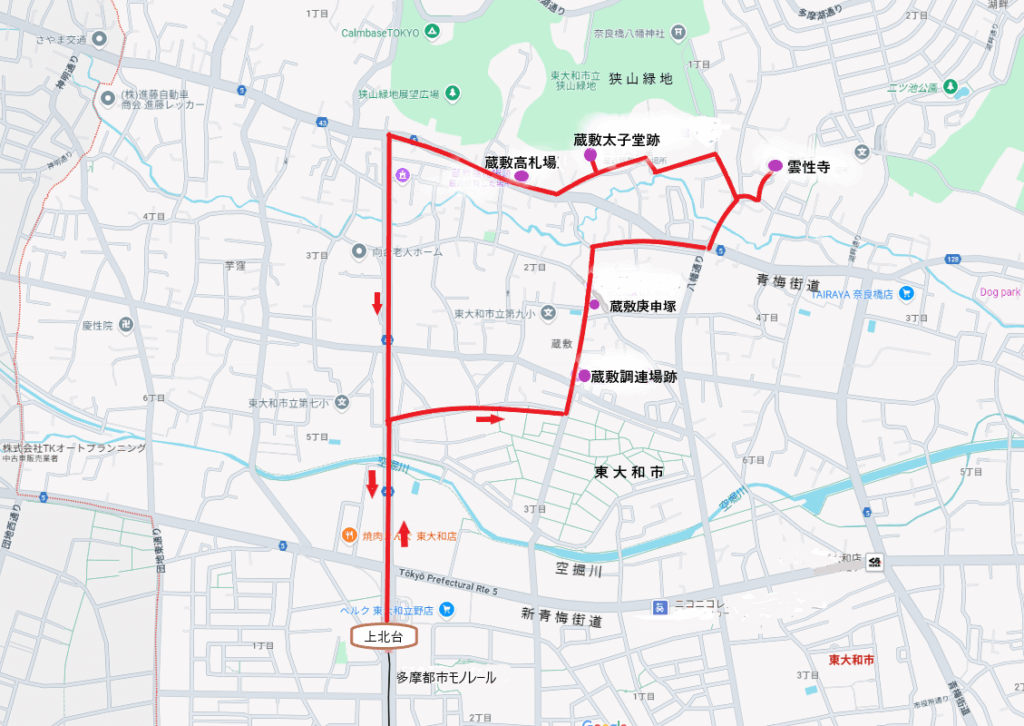

このコースは、東大和市のほぼ中央部に設けられていて、北部には狭山丘陵が控えている。

立川駅で多摩モノレールに乗り、北の終着駅、上北台駅で下車する。北へ向かって歩き、一つ目の訪問地、蔵敷調連場(ぞうしきちょうれんば)跡を目指す。

蔵敷調連場跡は、文久3年(1863)、この地域一帯を治めていた韮山代官江川太郎左衛門が治安維持と頻繁に起こる百姓一揆鎮圧のため、村役人級の農民を農兵に編成して銃を持たせ、農業の合間に軍事訓練を行った農兵養成場跡とされる。

江戸時代末期、異国船がやって来て開国を迫り、物価上昇による飢饉などで日本全体が混乱し、治安の乱れによる不安が広がっていた。

蔵敷調連場は、このような混乱した社会情勢の中で、この地域の治安を維持するために設置された。

現在、調連場跡には当時を偲ばせるものは見当たらないが、木立の中に古から地元の人々が山王様と呼び、信仰を集めている日枝神社が祀られている。神社の傍らには調連場跡が東大和市の旧跡であることを示す説明板が立っている。

蔵敷(ぞうしき)

地形語で「蔵」は谷やガケを意味している。「敷」は河川敷と同じく占めるところをいい、区画や区域を意味している。そうだとすれば、「谷やガケなどが多いところ」ということになる。「新編武蔵風土記稿」によれば、「大野原にかこまれし山間の地にて、高低等しからず」と記録されている。

東大和市の歴史に刻まれる蔵敷調連場の動静を見届けたであろう日枝神社を後にして、二つ目の訪問地、蔵敷庚申塚へ向かう。

蔵敷庚申塚は、高さが低くこんもりとした塚で、4基の塔が並んで祀られている。

正面左から右に向かって、湯殿山大権現祈願塔(天明2年、1782)、馬頭観音(文政8年、1825)、庚申塔(明和元年、1764)、西国・坂東・秩父百番霊場巡拝供養塔(明治28年、1895)が並んでいる。

塚が建っているこの地は、江戸時代は村はずれで、昭和20年代まで人家から離れた場所であったという。しかし、当時、道筋については塚に向かって左側が江戸と村山地方(武蔵村山市)を結び、右側が砂川(立川市)を経て八王子方面への主要な交通路であった。そのため、交通の要所として、安全への願いを込めて庚申塚が築かれた。

なお、この主要な道路はY字形(現在はX字形)に交わっていることから課題も多かったようである。東大和市には、道筋がY字形に交わる個所には「しょうげ」がたむろするとの伝えがあり、それらの供養のためにも庚申塔を主とする塚が築かれたとする考えがある。

「東大和のよもやまばなし」

Y字形の三角辻には悪い神様がたくさん集まっていて、通る人やそこに住む人になにかと悪さをするものだ、と昔から言われていました。これを「辻しょうげ」と言っていました。ですから、三角辻は利用価値が低く、たいていは石仏、石塔などが建っていたり、捨て場になったりしたものでした。

交通の安全と悪霊鎮静のために建てられたと伝わる蔵敷庚申塚を後にして、青梅街道を横切り三つ目の訪問地、雲性寺(うんしょうじ)へ向かう。

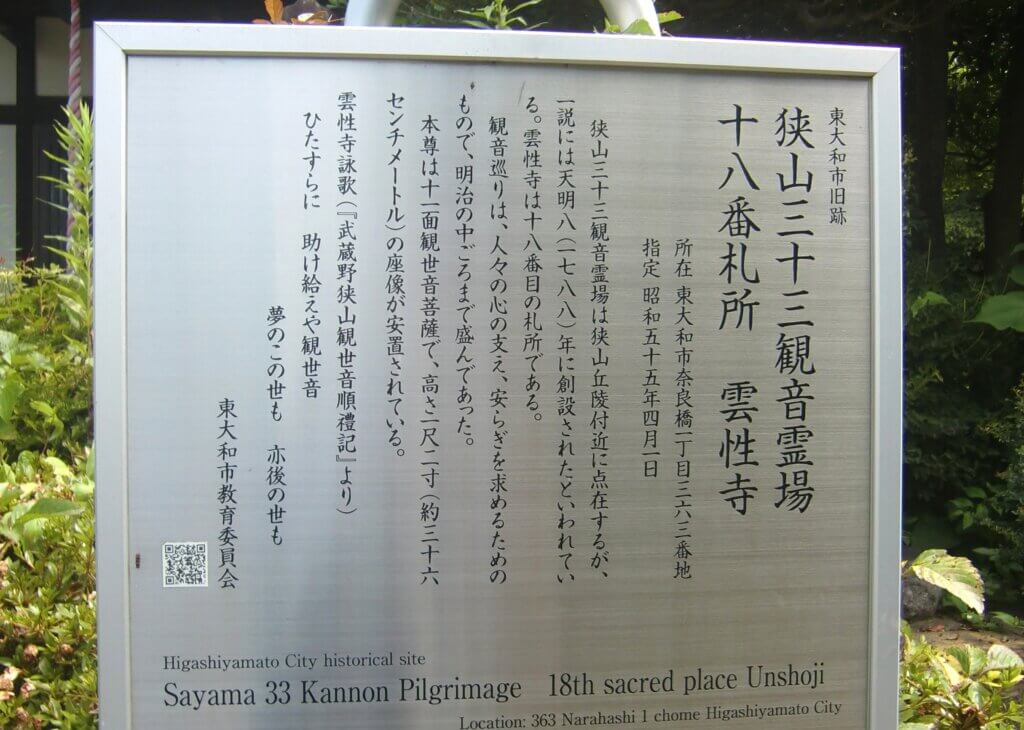

雲性寺は、中世に建立されたと伝わる真言宗豊山派の寺院で、狭山丘陵の谷ッ(やつ)の先端に建っている。文久2年(1862)の火災により古い記録が失われているが、かつては前面に山狭田が広がり、伽藍を配し、中央に参道が通っていたという。

明治5年(1872)の学制発布により、東大和市の最初の小学校、厳玉学舎が寺域内に置かれている。

雲性寺は狭山三十三観音霊場 十八番札所の寺院で、三十三観音霊場は多摩湖・狭山湖の周りを「の」の字を描くように点在しているとか。雲性寺は「の」の字のどの当たりにあるのだろうか、と想像してみる。

谷ッ(谷になったところ)の先端に建つ雲性寺から四つ目の訪問地、蔵敷太子堂跡へ向かう。

蔵敷太子堂跡は、江戸時代中頃に建てられた太子堂の跡で、聖徳太子を信仰する村人と周辺の職人集団が太子の像を祀った地とされる。狭山丘陵の裾野にあって、青梅街道が傍を通り、多くの人々の交流の場となった。

明治5年(1872)の学制発布に伴い、先に述べた雲性寺の厳玉学舎とともに東大和市の最初の小学校、汎衆学舎が置かれている。小学校移転後も建物は蔵敷村青年団の活動の拠点として用いられた。

ここでの学びと活動は、狭山丘陵周辺の初期自由民権運動を推し進める原動力になったとされる。

現在の建物には当時の面影は無いが、厨子が安置されており、太子像が祀られている。

学問と地域の交流の場となった蔵敷太子堂跡を後にして、最後の訪問地、蔵敷高札場へ向かう。

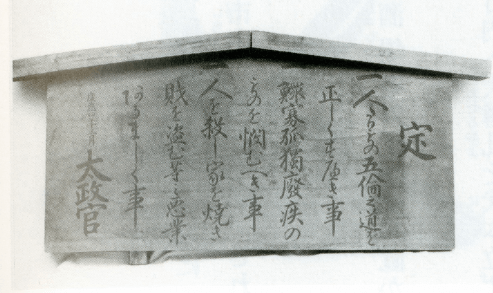

蔵敷高札場は、蔵敷の村人に江戸幕府や代官所からの定書、法度を木札に書いて掲げ、通知する場として設けられた。高札場は通行人の多い社や名主の家の近くに置かれたとされるが、蔵敷高札場も青梅街道に面した名主宅前に設置され、現在もかつての場に保存されている。

高札場は明治時代になると使われなくなり、都内では東大和市の蔵敷高札場と府中市の府中高札場の2か所のみになっているいう。これら2か所の高札場は東京都の指定文化財に認定されている。

東京都の数少ない旧跡となった蔵敷高札場を後にして上北台駅へと南へ向かい、帰路に着いた。

今回訪問した東大和市の歴史・遺産コースには、江戸期から明治維新の激動期に起こった事象と関連したものが多く見られた。狭山丘陵の裾野にあって、高低等しからずと紹介されたこの地は、青梅街道が傍を通り、江戸や八王子方面ともつながっていて、世相を反映する情報を入手する機会が多かったのではなかろうか。

参考資料

・東大和デジタルアーカイブ 東大和市

・関連した事項のホームページ

・Googleマップ

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ