国分寺崖線の湧水を集めながら崖線下をほぼ南東に流れる川、延長20.2kmと言えばよく知られた一級河川の野川。度重なる水害や流域の急激な都市化に対応するため改修が進められ、旧流路が公園になっているところがある。

狛江市役所の裏手、旧六郷用水に接続していた付近から北方に延長約2.2km、旧野川の跡地に「野川緑地公園」として流路をとどめている。

せっかく樹木を植えるなら、四季折々咲く美しい花を楽しんだり、いろいろな種類の木を植えて植物の勉強に役立てたり、小鳥や昆虫が集まり行き来する中継点になるような木を植えて、散歩しながら多様な植物に触れて楽しむ場としても、ジョギングの場として使える、そんなさまざまな目的を持った公園にしょうと言うことになった。 狛江市制施行50周年記念「狛江・今はむかし下巻・233(井上 孝)」より

昭和48年(1973)から工事に取り掛かり今に至る。約4,500本の樹木や草花が植えられている。

桜があちこちに植えられていて、4月上旬だったのでちょうどよい見ごろと重なって、花見気分で歩くことが出来た。川幅が狭く(昭和初期に幅約4ⅿ、深さ約2ⅿの水路だった)、蛇行も多く鋭角に曲がっていたんだと感じながら歩いていると、樹木の種類が多いと気付かされる。カスミザクラ、サトザクラ、オオシマザクラ、コノテガシワ、シリブカガシ、センダン、トウヒ、モッコク、アオギリ、などとにかく種類が多い。

入口からは、しばらく真っすぐ北上し、ゆるやかに右へ200mほどで左へのカーブとなる。ここからは蛇行をしながら歩く道が続く。途中ピンクと黄色の花が目を奪う。

ほぼ中間点あたりに、大きなエノキが枝を広げている。川岸にあったこの木は平成14年(2002)に寄付されたもので当時をしのばせている。

都道の松原通りと交差する近くに、野川に架けられていた橋の親柱が残されている。狛江市によれば、江戸時代にすでに架けられていて、明治時代に石橋だったことも資料からわかっている。また、この親柱は昭和36年(1961)に架け替えられて、以前「五大橋」と呼んでいたが、架け替えの時に「御台橋」という字をあてたとしています。

蛇行の跡を体験しながらさらに北上する。野川に架る小金橋あたり調布市との市境まで公園が続く。写真は上流の小金橋を見たもので左岸側の流路口は入間川の分水路となっている。もう一枚は橋から旧野川を撮ったものです。

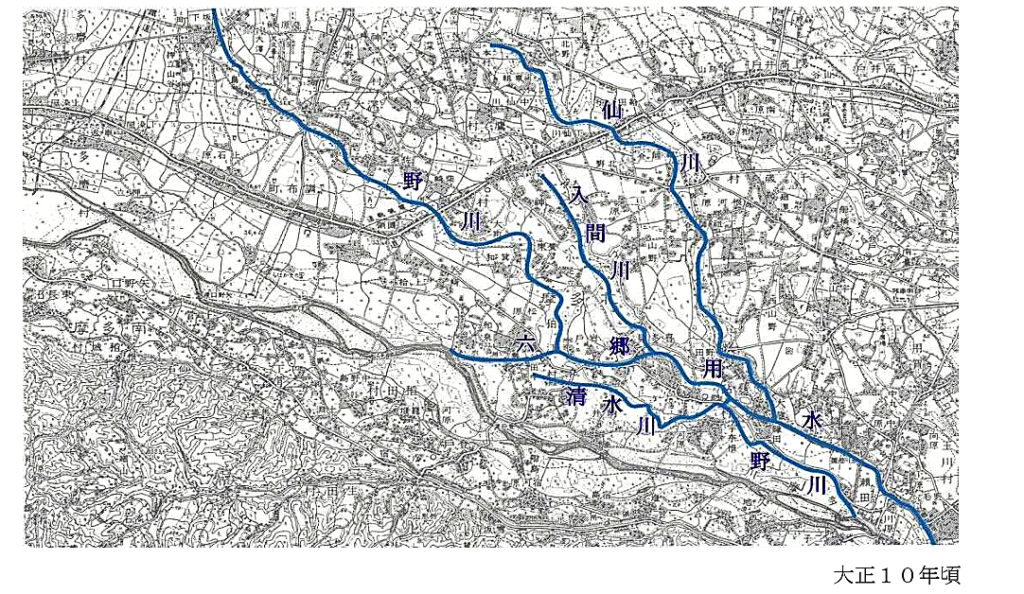

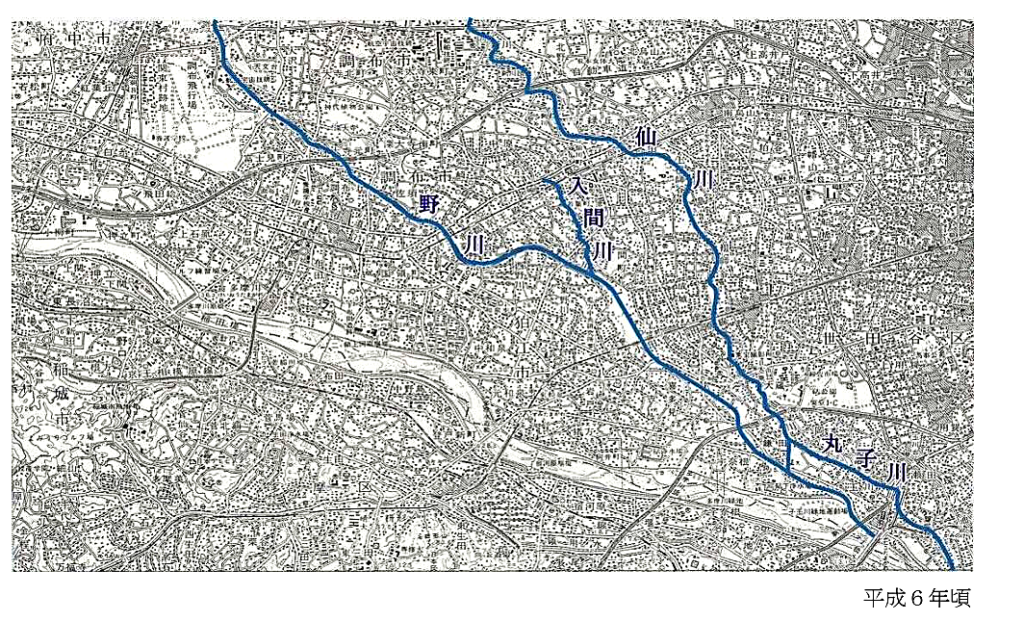

大正時代の野川の流れと、現在の野川の流れを見る。昔は六郷用水(昭和20年(1945)に廃止された)があったので、水は用水に流れていた。

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ