場所

東京都青梅市の中心JR青梅駅その北正面にそびえる海抜273mの山が金比羅山です。

創建

今から400年以上前(1610年頃)青梅街道の宿場として始まった頃、青梅の鎮護と商売繁盛の神としてここに妙見権現が祀られた。

これが武州青梅金比羅神社の始まりになります。

記録に依ると

金比羅山は青梅村の最古の村況報告書「延享4年(1747)村鑑(むらかがみ)」に「妙見権現社」と記録されている山で、北斗山とも呼ばれていました。今、その妙見権現像は神社の裏に安置されている。

金比羅神社としての創建

青梅金比羅神社は、青梅織物が海上運搬により全国津々浦々に販路を拡大していった江戸中期の寛政9年(1797)青梅村名主等青梅縞仲買人(奥野忠左衛門、田中八百右衛門、田村弥兵衛、奥野弥右衛門、北島五兵衛、榎本半兵衛、北島久三郎)たちが協力し、青梅織物の海上安全を願って、江戸丸亀藩主京極家邸内の金毘羅神社(現虎ノ門金毘羅宮)を勧請して創建したといいます。北斗山も次第に金毘羅様「こんぴら山」と呼ばれるようになりました。

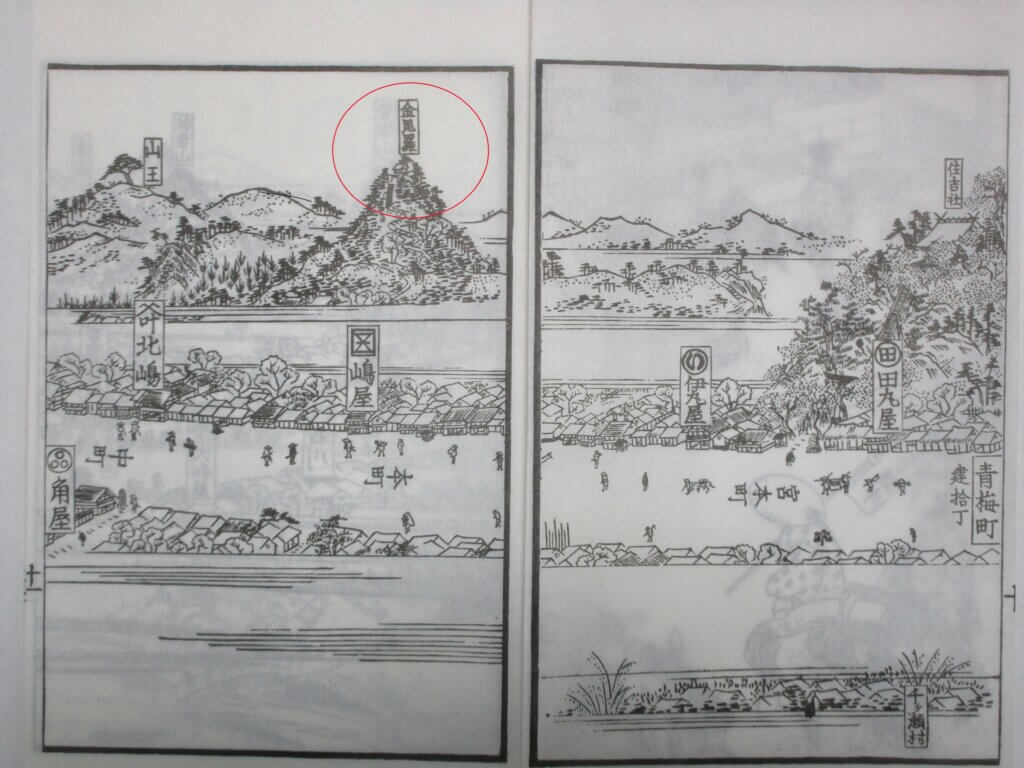

江戸時代に書かれた「御嶽菅笠」には、青梅宿の北方の山に金毘羅宮が描かれている。この神社の境内から御嶽神社をお参りする場所があり御嶽神社まで行けない人はここでお参りしてたと思われる。

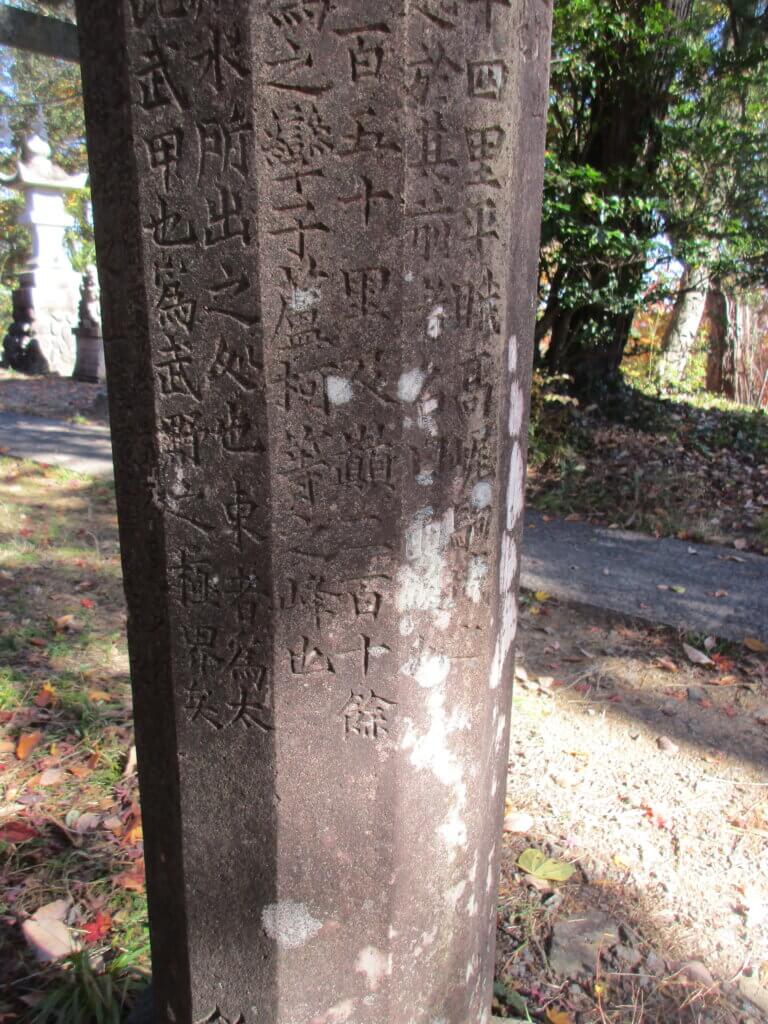

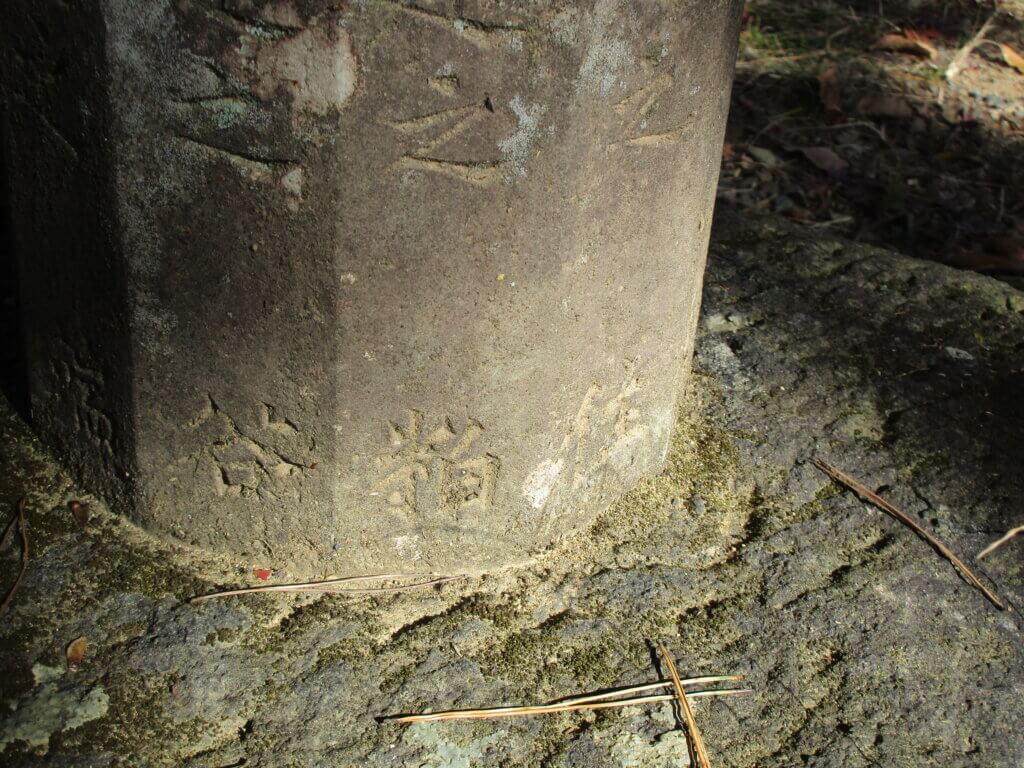

十二方角碑

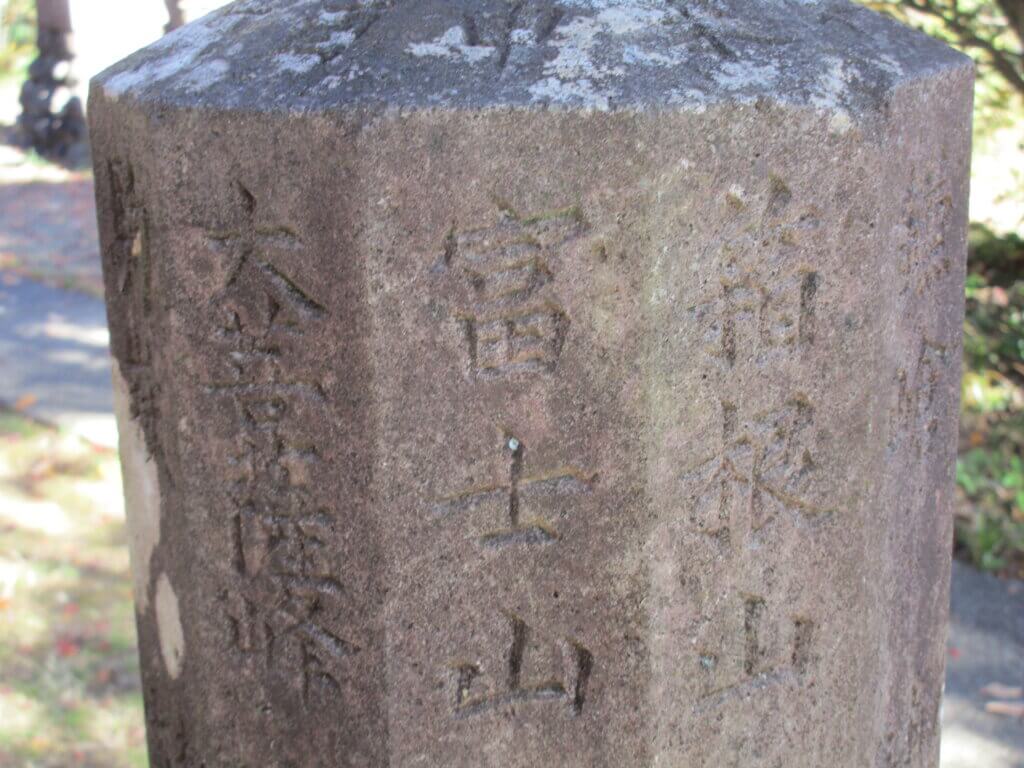

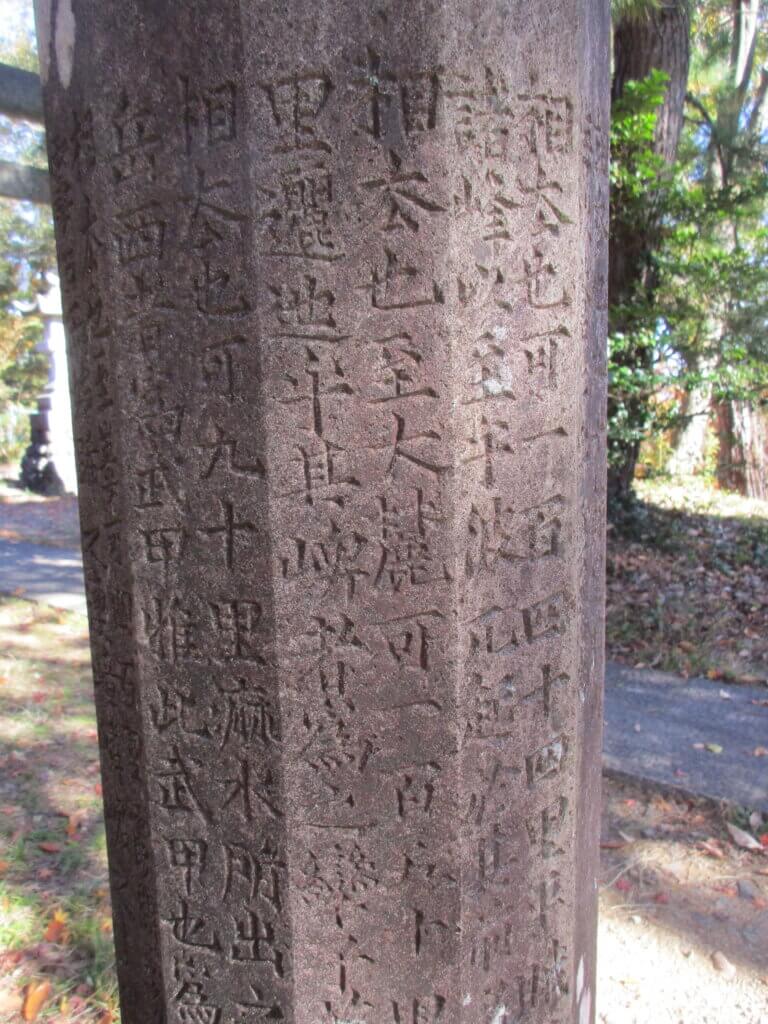

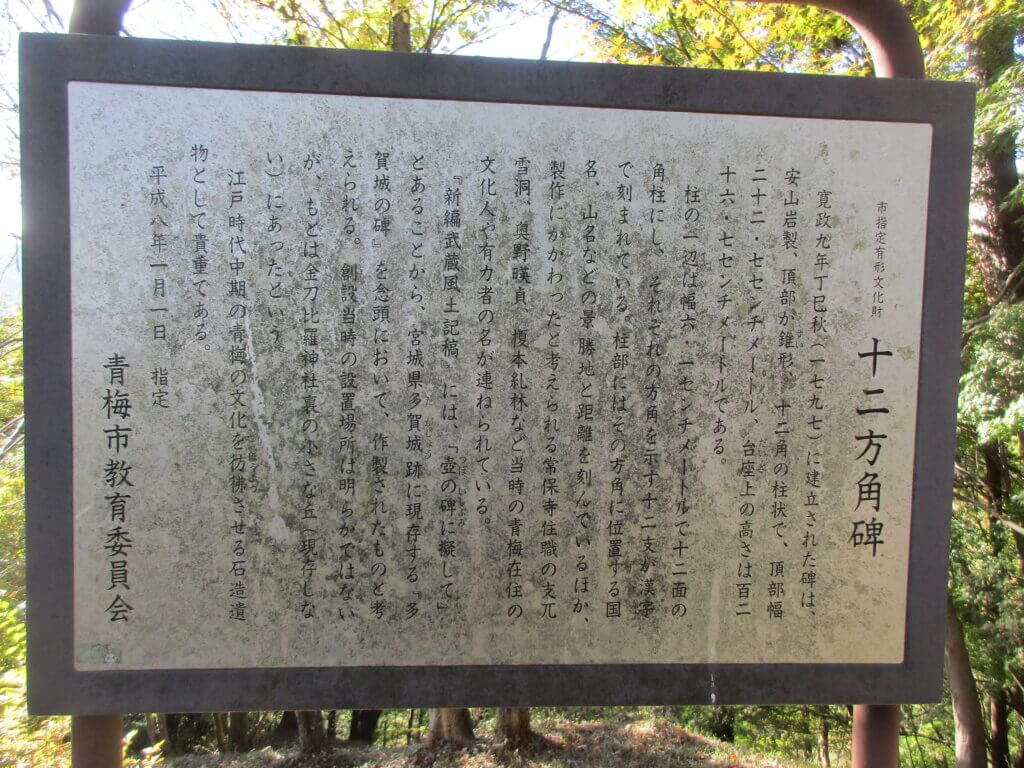

この神社の境内に、十二方角の名所を刻んだ十二方角碑と呼ばれる石柱があります。頂部が錐(すい)形をし、そこに方角を示す十二支が漢字で刻まれており、柱部にはその方向に位置する名所に地名(房総、鎌倉、大菩薩峠、箱根)や山名(富士山、筑波山、赤城山)とそこまでの距離(里)および解説が漢文で書かれ、その下に奉納した当時の青梅宿の文化人や有力者12名の人物名、最下部に石工の名前が刻まれています。この碑は、安山岩製で寛政9年(1797)に建立年が刻まれています。十二方角は、珍しい形状と、当時の青梅宿住民の高い文化度を物語る石塔として青梅市の有形文化財に指定されました。

参考資料

ふるさとの文化財 第100

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ