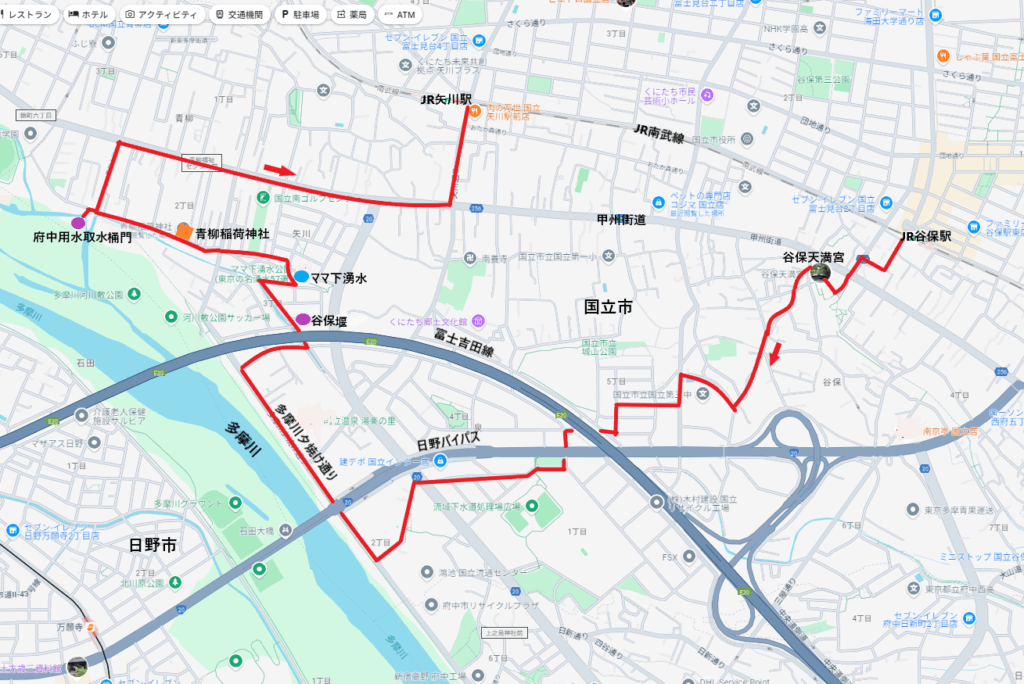

10月に入って、空の高さにようやく秋の気配を感じられるようになった日、国立市の散策路の一つ「水辺のコース」を歩いてみた。

JR南武線の谷保(やほ)駅で下車し、谷保(やぼ)天満宮をめざして南へ数分歩くと甲州街道に出る。甲州街道を横切ると目の前に天満宮の鳥居と参道が現れる。参道は石畳が敷かれた長い下り坂で、下り切ると右手に天満宮の本殿が見えてくる。

本殿に通じる参道はハケ(段丘崖)に作られた坂道で、ハケ上の立川段丘(立川面)を走る甲州街道とハケ下の沖積低地に建てられた谷保天満宮を結んでいる。

ハケは立川崖線(府中崖線とも呼ばれている)を形造っており、この位置での高低差は10mほどであろうか。立川崖線は多摩川が長い年月をかけて南へ流れを変えて行く過程で台地を削り取って形成された段丘崖で、青梅駅付近から調布市に至るまで約40㎞の長さがある。

谷保天満宮は大宰府へ左遷され、そこで没した菅原道真の第三子、三郎(菅原道武)が父の尊容を刻み建立した。延喜3年(903)鎮座ということで、東日本最古の天満宮と伝承されている。森に囲まれた境内にはハケからしみ出た湧水が流れ、神社におごそかな雰囲気を醸し出している。

谷保天満宮を後にして、いっきに多摩川をめざして南西方向へと歩を進める。コースの周りには田園風景が広がっていて秋の稲刈りが行われていた。この一帯の田畑を潤す水はハケ下から引かれた湧水であろう。

高速道路の富士吉田線と日野バイパスの下を通って多摩川の堤防に築かれた遊歩道、多摩川夕焼け通りに到着する。

多摩川夕焼け通りは、国立市の市制40周年(昭和42年市制)を記念し、市民公募で付けられた愛称とのこと。多摩川夕焼け通りを歩き、多摩川のおだやかな流れを眺め、夏草に混じって風になびくススキの穂に秋の気配を感じる。

富士吉田線の下を通って多摩川夕焼け通りに別れを告げ、谷保堰(やぼぜき)へ向かう。

谷保堰は、多摩川から取水した府中用水を府中の方へ向かう本流と谷保地区へ向かう支流(谷保分水)に分ける要所として設けられた。谷保分水は、分岐後まもなく矢川と清水川から豊富な湧水の供給を受けており、涸れることがないという。

谷保堰から次の訪問地、青柳崖線ハケ下のママ下湧水へ向かう。

ママ下湧水は青柳崖線のハケ下から湧き出す湧水で、豊富な水量を誇り東京都の名湧水57選に選ばれている。ママはこの地方の古語で“小さな崖”を意味しているとか。湧水は地域の生活用水と農業用水として古くから用いられており、昭和初期までワサビ田もあったという。訪れた日も豊富な湧水が勢いよく湧き出していた。

ママ下湧水をはじめ豊富な湧水が湧き出る青柳崖線は、立川崖線から分かれた小さな崖線で、ハケ上には青柳段丘(青柳面)が広がっている。ハケに作られた階段を上りママ下湧水からハケ上の青柳段丘に上り立つ。ハケ上に設けられた市道を西へ向い次の訪問地、青柳稲荷神社へ向かう。

青柳稲荷神社は国立市青柳地区と石田地区の鎮守で、創建が宝暦5年(1755)と伝わっている。かつてこれら二つの地区は多摩川の南岸にあった。寛文11年(1671)、多摩川の大洪水によって大きな被害を受け、青柳は今日の府中市本宿の青柳島から、石田は日野市石田からそれぞれハケ上のこの地区に移住してきた。

社殿の入り口の両脇に鎮座し、神社を守っている二匹のお狐は、表情の豊かなことが特徴で多くのフアンがいるという。

青柳稲荷神社を後にして、最後の訪問地、府中用水取水桶門をめざす。

府中用水取水桶門は、多摩川の水を農業用水として取水する府中用水の取水調節口で、設置は明治33年(1900)頃と伝わっている。取水桶門は農繁期の5月~9月の期間限定で開くとのことで、訪れた10月の月、重量感のある門は閉じていた。

府中用水は江戸時代初期、元禄6年(1693)に開削された。本流の水路延長は約6㎞で府中の是政に至っている。府中用水の流域は都市開発の進展により縮小していったが、今日でも開削時と同様に府中市と国立市の田畑を潤している。

秋の気配を感じる中、久しぶりに立川と青柳崖線の水辺を訪ねてみた。ハケ下から湧き出る湧水の変わらぬ様子と清らかな流れに再び出会うことができ、和んだ気分で帰路に着いた。

参考資料

・国立市「水辺のコース」

・関連事項に関するホームページ

・Googleマップ

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ