俳人の心動かした山里

JR五日市線の終点、武蔵五日市駅前から西へバスに乗って20分ほど。秋川の支流である養沢川に沿って都道を右に左に曲がってたどり着くのが軍道(ぐんどう)だ。昭和29年(1954)早春に、この地に立った俳人・水原秋櫻子が谷の底を這う川沿いの集落や急峻な斜面の家で暮らす村人に思いを寄せて、こう詠んだ。

屋根に来て かゞやく鶯や 紙つくり

厳しい気候をものともせずに暮らす軍道の村人に呼びかけるように水原秋櫻子が詠んだ句を平成3年(1991)にふるさと工房の庭に建てられた

戦災で焼け出された秋櫻子は、昭和20年から10年間、八王子市加住に移り住んでいた。それまで気づかなかった四季の移ろいを知り、仲間に誘われるままに、寒がり屋の秋櫻子は軍道で軍道紙(ぐんどうがみ)を漉く光景を見た。早春とはいえ、水は冷たい。紙漉きは、冬ならではの作業だ。そんな光景にウグイスを絡ませて春が近いことを、苦労を重ねて紙漉きに没頭する人々に告げたかったのだろう。

「五日市いろはカルタ」(五日市町郷土館刊)には、こんな句もある。

あたためた 手で紙づくり 冬の川

激しく蛇行を繰り返す秋川。緑が映えて、流れる水は澄む。穏やか(新乙津橋で)

犬も人もリフレッシュできる秋川のせせらぎ(新矢柄橋で)

江戸時代の初めから秋川谷の村々では、盛んに紙漉きが行われていた。中でも軍道地域には養沢川があり、山村の副業として紙漉きに立ち働く作り手が多くいた。軍道紙といわれるのは地名を当てたといわれる。

八王子・大幡の商圏だった

平成元年(1989)6月発行の「郷土あれこれ」(五日市町立五日市町郷土館刊)によると、恩方と川口の接点にある大幡(八王子市西寺方町)は山麓地帯で、中世期に有力な紙産地だった。原料の楮(こうぞ。五日市付近では「かず」と言っていた)の生産に適し、前面に浅川の川原がある適地だった。付近には宝生寺など寺院が多く、武蔵守護代大石氏や後北条氏の拠点にも接していた。川口と隣接する五日市地区は、大幡紙の生産圏であり、大幡紙の傘下にあっただろうと考えられている。江戸時代初頭には紙の生産に対する税だった紙舟役が養沢や乙津、戸倉など9ヵ村に課せられていたほどだ。

あきる野市有形文化財の旧市倉家住宅(江戸末期に建てられた入母屋造りの民家)の庭に参考木として植えられている楮。樹皮が和紙の原料になる(五日市で)

しかし、北条氏が滅亡して大幡紙が衰退。農家では養蚕に転換する事態に陥った。養沢川と秋川が合流する乙津村だけは紙漉きの立地条件と技術の伝承が確立されていたからか、紙漉きが残った。乙津村では江戸時代を通して庶民の生活向上や産業の発展で紙の需要が高まり、生産を拡大していった。そんな経緯がある軍道紙だ。

商人や庶民の暮らし支えた軍道紙

乙津村の軍道を「崩土(くえど)」といい、訛って「ぐんどう」と呼ばれるようになったという説がある。軍道紙の発生は定かではないが、八王子や青梅の荒物屋などに出荷した商品名だったと考えられている。すっかり庶民のものとなった軍道紙の用途は、茶葉をあぶるほいろ紙に多く使われたことから別名「端(はし)切らず」という。奉仕紙と違って、軍道紙は楮を原料とした素朴で丈夫な紙だ。障子紙や衣類などの包装紙に使われた。紙に油を浸み込ませて唐笠紙や合羽になり、青梅傘にも使われた。また、漆や渋を塗って紙を強化して篭や藁製品にも張った。杉樽の目地に軍道紙を詰めた油樽もある。寺院の過去帳用紙、役所の戸籍用紙なども生産していた。

洋風と工業化の波に飲まれて

軍道紙の生産は、幕末から明治にかけて最盛期だったようだ。明治10年代半ばには乙津村で40戸近くが紙漉きをしていたが、昭和18(1943)~20年には27~28戸に減っている。さらに大正時代以降、工業化が進み、日常生活が洋風化して、和紙はペン書きや印刷に不向きとされて需要が減った。軍道紙の生産者の中には真っ白の洋紙に近づけようと漂白剤を多用して紙質を弱めてしまう結果になり、評判を落とした。廃業に追い込まれてしまう者が続出した。

「サル、イノシシ、シカ。最近はクマも出てこりごり」という住民たち。あきる野市各地に出没する動物たちがふるさと自然体験学校に剥製として展示されている。自然がいっぱいと喜んではいられない(乙津で)

肩寄せ合う和紙の里

軍道の集落があるのは小宮地区だ。中心地は小宮ふるさと自然体験学校。平成24年(2012)3月25日、明治6年(1873)に創立した学び舎である小宮小学校(前身は日新学校)が138年の歴史を閉じた。その後、校舎をそっくり生かして自然と触れ合う施設にしている。元の学校では卒業生に軍道紙の卒業証書が授与されていた。この校舎の背後に迫る、日当たりが良い斜面に軍道集落がある。

養沢川に沿って民家が連なる中で、ふるさと自然体験学校の背後の斜面上部に軍道集落がある

軍道集落は山地の一角だ。奥多摩の山並みの中で烏帽子の形をして目を引く大岳山(1267m)。この南の馬頭刈山(884m)から枝分かれした稜線に続く高明山(798m)麓の斜面にへばりついている集落だ。過疎化、少子高齢化のモデルになりそうな地域だが、住民の結束は固い。自治会員は高明神社の氏子、明光院の檀信徒であり、自治会の地域活動や交流会にと住民同士が顔を合わせる機会が多い。遠くの親戚より近くの他人と肩を寄せ合って暮らしているという。

手ざわりは柔らかで、見た目にやさしい。半面、丈夫で長持ちする軍道紙の障子。さらに囲炉裏の煙で燻されて強度は抜群(五日市の旧市倉家住宅で)

最後の職人も家業たたむ

軍道地域は手漉き和紙に欠かせない楮を育てる立地に適っている。日当たりのよいことはもちろん、水はけがよく、夏と冬の寒暖差が大きいのも最適だ。紙を作るには豊富な水も必要。目の前にある軍道沢は養沢川に注ぎ込んでいる。紙漉きができる条件が揃っている。だが、社会の流れに抗しきれず、軍道紙を漉く家は戦後も4、5軒残っていたが、最後の1人だった古老も昭和39年(1964)に家業をたたんだ。

ユキノシタ。ふるさと工房前を通る桧原街道沿いは花盛りだった

ガクアジサイ

クリの花

ホタルブクロ

観光目的に変えて復活

集落の基幹産業ともいえる軍道紙だったが、27年ぶりに形を変えて観光目的に復活したのが昭和62年(1987)。保存会が運営する「あきる野ふるさと工房 軍道紙の家」(乙津)ができたことだ。原料の楮を100%使い、トロロアオイの根から抽出した粘剤で手漉き体験ができる工房だ。伝統文化を後世に伝える技術を継承している。東京都内では唯一の手漉き和紙であり、都は平成2年(1990)3月に軍道紙の工芸技術を無形文化財に指定した。

あきる野ふるさと工房 軍道紙の家。背後の稜線は臼杵山(「うすぎやま」とも「うすきやま」とも呼ばれる。842m)から延びるハイキングコースで親しまれている(乙津で)

刈り取った楮を最初に「かず蒸し」にするための釜がふるさと工房の玄関に飾ってあった。釜で沸かした湯の上に楮を立てて桶を被せて蒸す。釜の前にある細い木が楮

ふるさと工房の玄関に山や畑で育てた楮とこれを蒸す釜、桶を展示していた。脇に2m近い楮も20本ほど置いてある。これらの前に日本酒と塩を供えて防火を念じていた。工房内には「軍道紙ができるまで」の工程や、すき舟などを設置しているほか、ここで作った商品も展示販売している。

体力と気力、手作業の連続

秋から冬にかけて山や畑で楮を刈り取る。和紙には雁皮(がんぴ)や三椏(みつまた)も使われるが、楮は一番、繊維が強い。冬に刈り取るのは、楮が水を揚げない時期だからだ。春夏の農耕に支障がなく、養蚕の合間に副業として現金収入を得られたのもメリットだった。

山や畑で刈り取った楮(かず)を1m内外の長さにして現場で束ねる。家に持ち帰って五右衛門風呂のような大釜に湯を沸かして、その上に楮(かず)を置いて「かず蒸し」にする。蒸しあがった「かず」は熱いうちに樹皮(黒皮)を剥がす「かずむき」にした後、干す。乾燥させた黒皮を水につけて軟らかくして「かずひき包丁」で表皮を削り、白くなった皮を「白皮」という。白皮を再び水に晒した後、ソーダ灰(炭酸ナトリウム無水塩)の水溶液で白皮を「かず煮」すること4時間。翌朝、釜から取り出す。ここまでの工程で、まだ半分くらいだ。

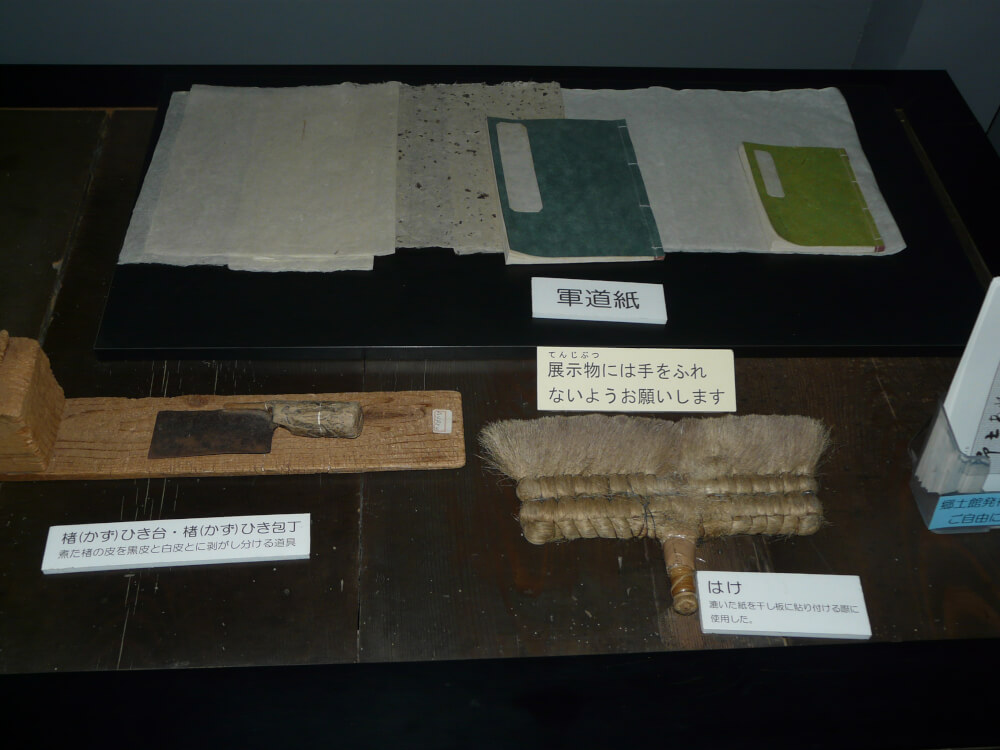

五右衛門風呂のような大きい釜や漉く紙の大きさに合わせたすき簀などの道具類を展示している五日市郷土館(五日市で)

蒸した楮の皮を黒皮と白皮に分ける楮ひき台や楮ひき包丁、漉いた紙を干し板に貼るときに使う刷毛も展示している。写真の上は軍道紙の製品(五日市郷土館で)

かず煮した白皮を再び水に晒して、白皮に付いている傷やごみを取り除く作業の「かず晒し」に取り掛かる。この作業を「ちりより」とも「ちりとり」ともいうそうだ。すべて手作業で、手間と時間と根気がいる仕事だ。しかも冬仕事で、水は凍るように冷たく、手がかじかんでしまうという。それもこれも和紙を使ってくれる側へのサービス精神であり、漉き手のクリエイティブさの見せどころだ。

紙漉きの原料づくりが終わるまでもう一息だ。ごみを取り除いた白皮を叩いて繊維をほぐす「かず打(ぶ)ち」でようやく原料の形が見えてくる。昔の「かず打ち」は手打ちだったが、いま工房では打解機にかけて白皮の繊維をほぐして原料の紙素にする。これで紙漉きができる手前まで準備ができたことになる。

これらの流れとは別にトロロアオイの根を叩いて冷水に入れて、粘液を取り出すために布袋でこしておかなくてはならない。

初体験に戸惑いの連続

ようやく紙漉きの準備が整った。この前段の作業は工房スタッフらが行い、紙漉き体験者は、紙を漉くだけでよい。地元の小学生は毎冬、ふるさと工房に体験学習にやってくる。一般的に30歳代までの人々は小学生時代に学校で牛乳パックなどで紙漉きを体験しているそうだが、筆者は初体験。

この日、半紙を漉くことにした。一連の流れのレクチャーを受けた後、「すき舟」の前に立った。舟に原料の紙素を入れてもらった。「すりこぎでゴマをするように」と工房スタッフからアドバイスされる。当方は舟の中の紙素の塊がないように溶液全体を強くかき回しているつもりだが、回す速度が遅いようで「もっと腰を入れて、リズムよく。腕に力が入り過ぎですよ」と注意されても、どうすれば、そうなるの? 係の人に手伝ってもらった。

次に「ネリ」といわれるトロロアオイの根から抽出した粘液が舟に入った。ここでも粘液がむらなく全体に行き渡るように攪拌した。先ほどまでとは手応えが違う。粘り気があり、腕に重みを感じる。

すき簀を動かす速さや角度が体に馴染んできたころに「ハイ、よく出来ました。3枚目を漉きますか」と促されて……

気持ちと体のバランス取れず

さあ、紙漉きの開始だ。「すき舟」の前に立って「すき簀(す)」に付いた「す桁(けた)」を両手で持つ筆者の横から係の女性が「舟の高さに合わせるために腰をややかがめて」「両肘を極端に曲げないで」「両脚はやや開き気味に」と矢継ぎ早に指導されて体が硬直するようだった。自分の不器用さを思い知った。

体と両腕のバランスを取りながら「すき簀」を前後左右に揺すりながら、最後にすくった水を「すき簀」の奥で小気味よく弾くように除くはずが、「す桁」を手前に引いてしまい、漉いた紙の繊維が逆戻りして紙の中央部分に折り重なってしまった。2枚目に挑戦してクリアできたと思ったのが素人の浅はかなところ。奥が深いのだ。

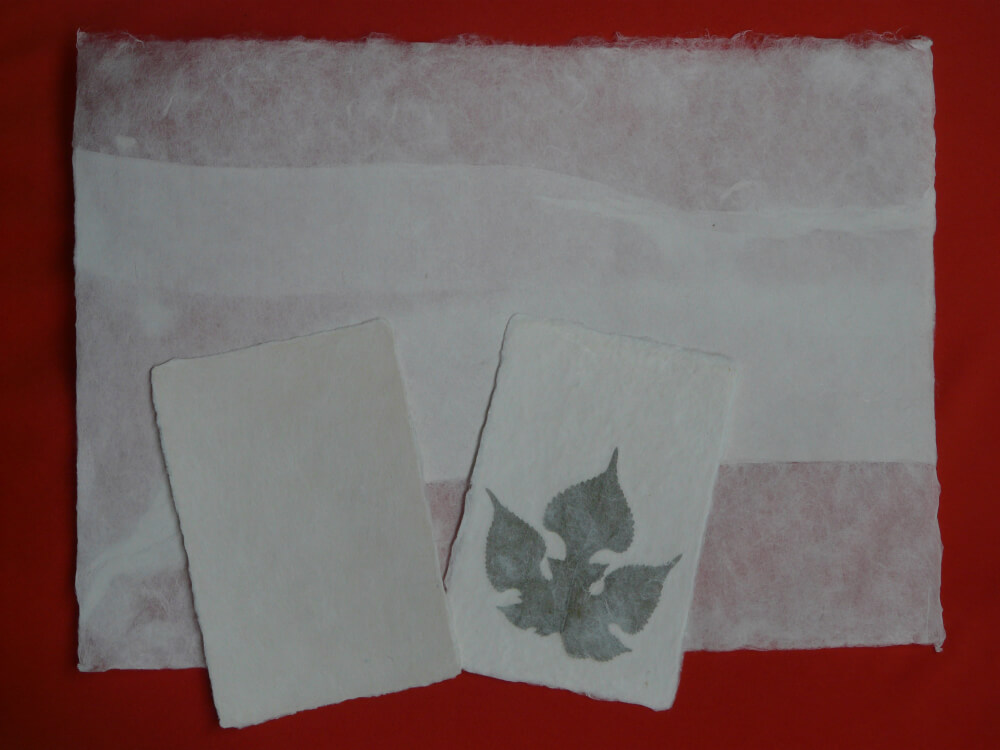

筆者が漉いた半紙の軍道紙は、中央部分が厚くなってしまった。はがき2枚(うち1枚は楮の葉を漉きこんでいる)はふるさと工房の商品。めがねケース、ブローチなども販売している

高い職人技に敬服した

漉いた軍道紙は、この後、「紙床台(かんだ)」に移した。ここまで一般の人が体験できるところ。

紙床台では半日から1晩おいてから重石を乗せる工程(工房ではジャッキを使用)の「かんだしぼり」に掛けて多少の水分を取り除いた後、乾燥機または天日干しにする。最後は「紙そろえ」といって紙を検査して出来上がる。

筆者の半紙は後日、自宅に郵送されてきた。見るからに重なった部分が厚く、手にごわごわ感があったが、思い出深い軍道紙になった。それだけに職人の技術の高さを思い知った。同時に漉き手は「すき舟」の中の紙素や「ネリ」に濃淡がないか、自分の脚腰、腕と気持ちを鎮めていることを「す桁」を通して「すき簀」に語り掛けていたのだろうと感服した。

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ