かわせみとは

◎ブッポウソウ目カワセミ科カワセミ属に分類される鳥。

◎分布は、ヨーロッパおよびアフリカ北部からインド、東南アジアにかけて分布し、広い分布の中でいくつかの亜種に分かれている。暖かい地域では定住するが、高緯度地域のものは冬には暖かい地域に移動する。

◎日本では、川、沼、湖などで一年中みられるが北海道では夏だけである。

◎大きさは、全長17cmほどでスズメより大きい。

◎鳴き声は、チー、チッツー

◎食べ物は、小魚、エビ、ザリガニ、水中にいる昆虫など。

◎体のつくりは、頭、ほお、背中が青く、のどが白い。目の後ろ、胸、腹がオレンジ色をしている。頭にはウロコのような模様がある。体のわりに頭が大きくてくちばしが長い。

◎育ちや暮らしは、崖に横穴を掘って巣にしている。巣穴は、直径6~9cmで奥の方がやや高くなっている。古い巣穴をリホームして利用することもある。

卵は、1日1個ずつ産み、全部で4~7個産む。18~19日位で卵から雛がかえると、親は交代で雛の体を温めたり餌を与えたりする。雛がかえってから23~25日位で巣立つ。崖に巣を作るのは、ヘビに狙われないようにするためともいわれている。

水辺に生息する小鳥で鮮やかな水色の体と長いくちばしが特徴。

カワセミは漢字では「翡翠・翡翆(カワセミ)」と書く、飛ぶ宝石とも呼ばれている。

水面ギリギリに飛行する魚捕りの名手

日本では、北海道だけ夏鳥で、ほかの地域は一年中定住している留鳥です。水の近くに縄張りを構え、縄張り意識はとても強く、繁殖期以外は一羽で暮らしている。カワセミの捕食は渓流や小川、池沼などを見下ろす木の枝に静かに止まり、水面下に魚の姿を見つけると水中に勢いよく飛び込んで小魚などの獲物を捕らえる。止まる場所が無い時は、低空でホバリング(空中停止)した状態から獲物を探すこともある。

青梅市の霞川

天寧寺の霞池を源流とし、青梅市中央部加治丘陵の南麓を東に流れ(東京都は上流部5.5㎞)入間市を流下して狭山市で入間川右岸に注ぐ荒川水系の一級河川で全長15.8㎞。

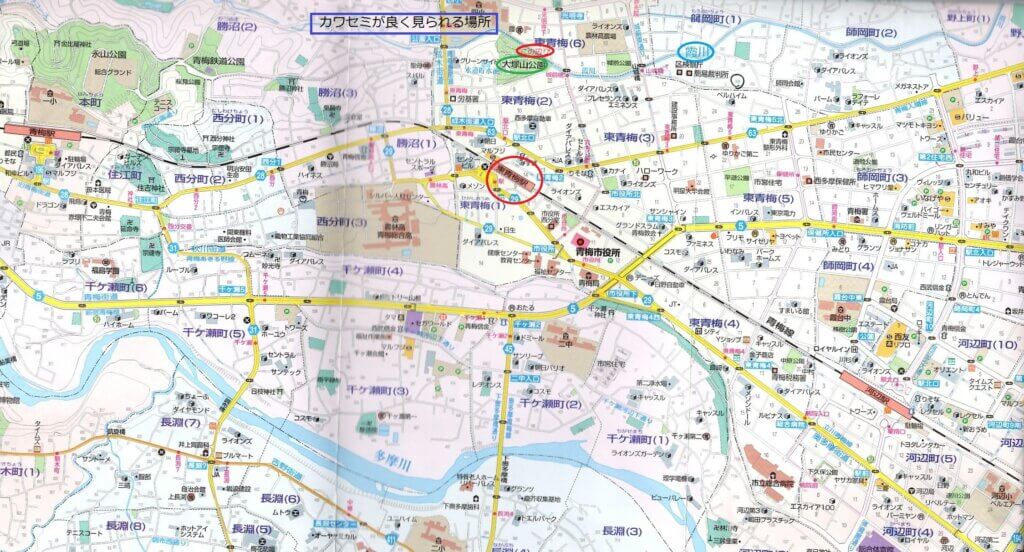

写真撮影した場所

大塚山公園北側を流れる場所で、公園は樹木が豊富で霞川の上まで枝が垂れ下がり止まり木にするには絶好の場所になっている。また、川の中にも木が生え、この木に止まって下の川の小魚を狙うのに絶好の木のようだ。

カワセミのプロポーズ

カワセミは繁殖期になると、オスがメスに小魚などを口渡しでプレゼント。しかも、ちゃんと小魚を締めてからメスに渡すという優しさです。メスがオスからのプレゼントを受け入れてくれたら、二羽は晴れて結ばれるそうです。カワセミの営巣はトンネルのような穴に巣作りするため、土手に何度も何度も体当たりして巣を掘り進めていきます。

オスとメスを見分けるポイントは、くちばしの色

オスのクチバシは上下全部黒色であるが、メスはクチバシの上が黒色で下の部分が赤色という特徴がある。

地図

※参考資料

◎公益財団法人日本野鳥の会

◎教育出版鳥図鑑

◎wikipedia等インターネット情報

◎地図・昭文社都市地図青梅市

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ