ガイド : 前田けい子さん・味藤圭司さん

JR中央線日野駅(集合)→ <バス> → バス停・平町 → 西玉(さいたま)神社 → 大藏院 → 平の渡し跡 → 日野用水取水堰 → 八石下(はちこくした)広場(昼食)→ 関根家長屋門 → 東福寺 → 古甲州道 → 石川堰(旧谷地川)→ お茶屋の松 → 日野用水掛樋 → 日野用水・下堰堀 → 成就院 → バス停・東光寺小入口(解散)

10月12日、57回目の多摩めぐりで八王子市北東部とここに接する日野市北西部を歩いた。多摩川右岸の背後を囲む加住丘陵に抱かれた西玉(さいたま)神社には征夷大将軍に任命されて江戸に幕府を開いた徳川家康らにまつわる故事があり、東福寺は北条氏照の家臣らが祈願したという伝説の地だ。一方でこの地には開幕の遥か以前から西へ向かう古甲州道があり、目の前を流れる多摩川にあった平の渡しで北方へも移動した。さらに、いち早く多摩川の水を取り入れた日野用水を開削して多摩地域随一の「米蔵」に育てた地元の人々。小規模になったとはいえ、いまも水路の延長は120kmを超え、流域では稲の刈り獲り後の稲架掛けをして脱穀後の新米の出番を待つ。同時に古い時代に水争いを繰り返した流域の人々の苦労に思いを馳せた。多摩めぐりの参加者18人はそれぞれの時代に地域の人々の様子や時の人について、前田けい子さんと味藤圭司さんが現場で解説した。

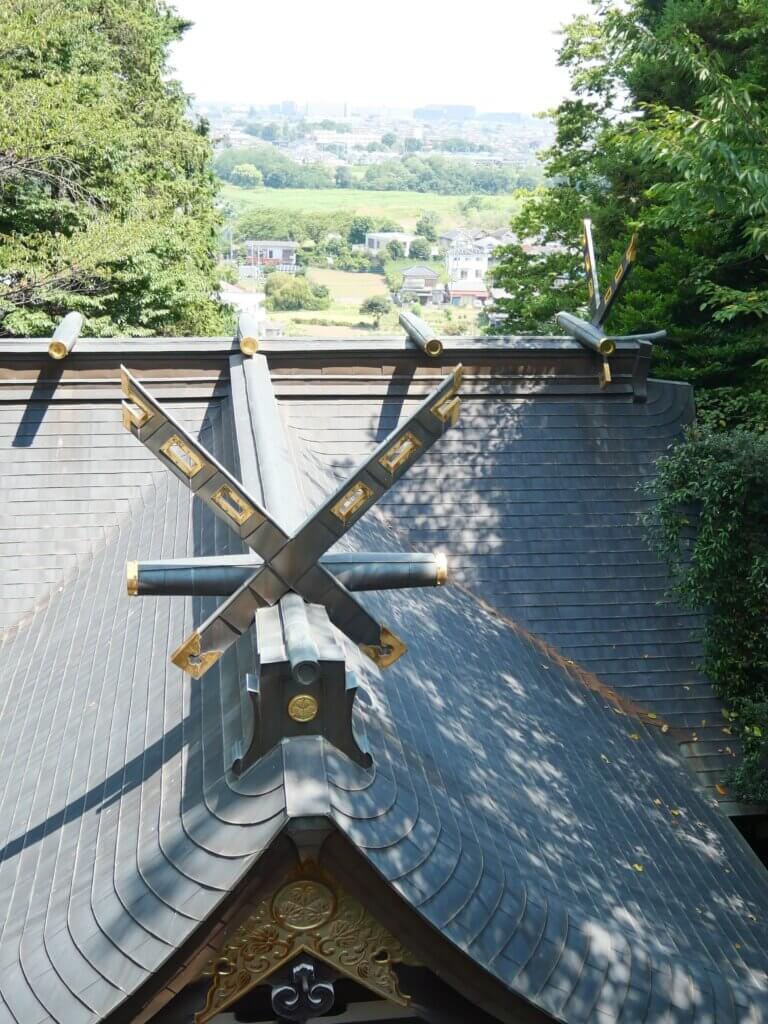

威風堂々の千木

集合地の日野駅を出たバスに乗った多摩めぐり一行20人は平町のバス停で降りた。この日の最初の訪問地である西玉(さいたま)神社(八王子市平町)は、加住丘陵の濃い緑に覆われていた。丘陵尾根部から北側に向いた社の大屋根を見下ろした。屋根の軒先は丘陵を切り込んだ土壁に届くほどだ。目につくのは屋根の両端で交差させた千木(ちぎ)の威風堂々たる風格と徳川家の家紋「三つ葉葵」が金色に輝いていたことだ。

西玉神社の創建は定かでない。元は旧平村の西にあり、多摩川の水害で社殿が流失して天保12年(1841)にこの地に遷座した。大己貴命(おおなむちのみこと)とともに東照大権現を祭神としている。東照大権現は、家康の7回忌に当たる元和8年(1622)に勧請、合祀された。

諸役免除を生んだ褒美

平村と家康との縁は深い。家康が関東に入国して八王子城を巡見した折に川越へ向かう途中、村の平七郎兵衛宅を御座所にして小休止した。七郎兵衛は、北条氏照の家臣だった小野伝太郎(八王子城落城で討ち死にした)の子・小野伝太郎良現(よしやす)であり、平村で帰農して七郎兵衛を名乗っていた。家系を聞いた家康は、七郎兵衛に多摩川渡船の案内を命じ、川越まで供をさせた。後に家康は、褒美として七郎兵衛に「洪武通寶」の金銭と年貢を免除する「一村不入」の奉書を与えた。洪武通寶をいただいたときの檜扇も拝受した。

奉書は寛永12年(1635)の西玉神社の火災で焼失した。焼失を免れた金銭は、西玉権現社に合祀して日光大権現(東照宮)として崇めた。この東照宮は、村に大きな特権をもたらした。村は当初、天領だったが、その後、前田家の領地になり、一村不入の件は奉書の焼失で効力が失せたが、多摩川での鮎御用や助郷伝馬役などの諸役が免除になった。

屋敷の社殿に祀る

西玉神社は、いまも平町の家々を見下ろす丘陵の中腹に建つ。北向きの神社には訳がある。好天の日は遥か先の正面に日光山が臨める。西玉神社は日光遥拝所ともいわれ、春には護摩焚きや神楽が奉納されていたが、途絶えた後の文政12年(1829)に再興の勧進が行われた。この時の世話人に八王子千人同心組頭10人が名を連ねた。

西玉権現社に合祀した金銭は紛失の恐れがあることから寛政8年(1796)に名主だった平家の屋敷内に社殿を建てて遷座、本社日光大権現としていまも祀っている。この社殿を元治2年(1865)に再建したのは日野宿、横山宿、八日市宿の豪農たちだった。再建直後の慶応元年(1865)4月には新選組隊士の土方歳三は佐藤彦五郎とともに参拝している。

民家を抱えるイチョウ

一行は坂を下ると、そこには大蔵院(八王子市平町)が静かに立っていた。真言宗智山派で比羅宝山福正寺(ひらほうざんふくしょうじ)という。開山したのは栄秀上人。創建は元和7年(1621)、名主小野大蔵の三男が父のために創建したという。

本堂西側で民家を抱えるように高い幹を延ばしているイチョウがあった。樹齢500年といわれる。文政6年(1882)に編まれた「武蔵名所図会」に記載されているというからその古木ぶりが伺える。図会にはこうある。『囲り一丈九尺』(約5.3m)。高さは隣の住宅の屋根を越えている。当時から周辺を象徴する光景だったことを伺わせる。雌雄は分からないが、乳根が多数下がっていた。幹の一部が空洞化していることからも古木ぶりを見せている。令和6年(2024)3月31日、八王子市は「平町大蔵院のイチョウ」として天然記念物に指定した。

川越往還の旅人や児童ら乗せる

イチョウの木から北へ10分ほど歩くと、多摩川右岸の土手に着いた。前方の左岸は昭島市。東へも遮るものがなく、空が高い。この周辺に「平の渡し」があり、江戸期には平村と対岸の大神村(現在の昭島市)を結び、川越方面との往来に欠かせない渡船だった。北条氏照が八王子城主だったころに支配下にあった川越と小田原の往還路でもあった。明治時代には平村の子どもらが対岸の中神にある成隣(せいりん)小学校への通学路にもなっていた。渡しは昭和7年(1932)に廃止された。

日野用水取り入れ口

多摩川の土手からこの日のメインテーマである見どころの一つは、目の前にある日野用水取水堰だ。多摩川河口から45km地点で、土手の下流に見えているJR八高線鉄橋の上流450mに川幅一杯の300mに渡って造られた堰だ。昭和37年(1962)に設置された。固定堰のほか、堰の高さを変えて取水量を調整できる可動堰が3か所と魚道が2か所(右岸と左岸)にある。用水の取水堰は右岸にあり、田畑で水が必要な春ごろから夏ごろまでが最大量を取水し、冬季間は少なくしている。

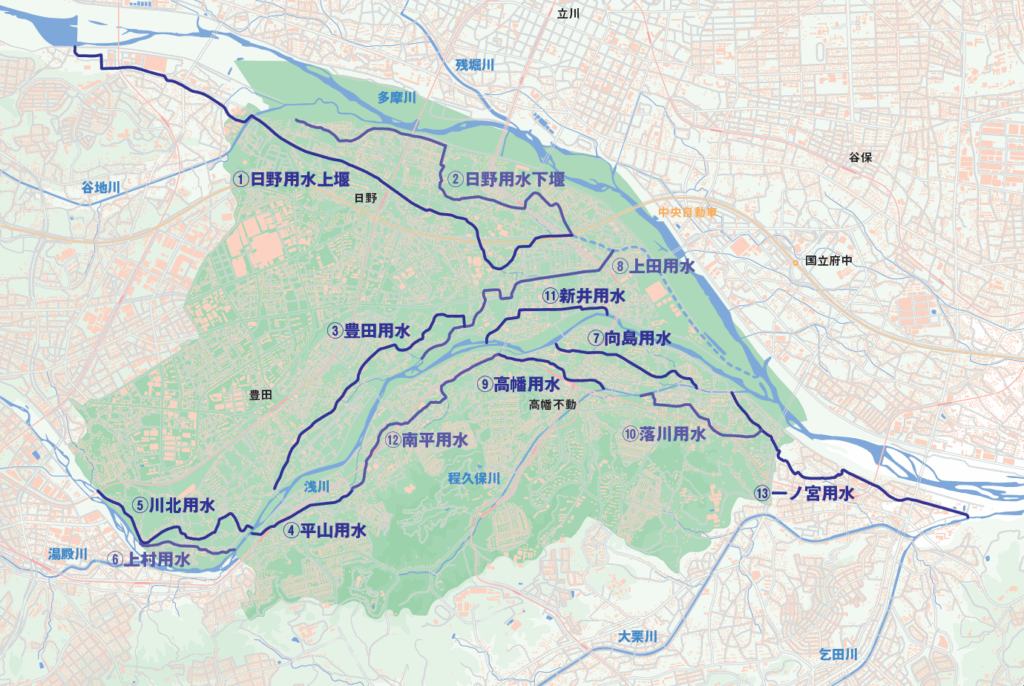

日野市内を流れる用水は日野用水をはじめ、豊田用水や平山用水など13系統がある。その総延長は平成3年(1991)現在、177kmに及んでいる。恵まれた水環境を次世代に伝えようと清掃など維持活動をするボランティア「日野市用水守制度」が平成11年(1999)に生まれており、266人の市民が登録している。保全重点の用水のほか、9か所の湧水を対象にしている。これらは国土交通省の「水の郷百選」に選定されている。

育った多摩の米蔵

日野用水が開削され始めたのは永禄6年(1563)まで遡る。江戸幕府が開幕する40年前だ。完成したのは日野用水上堰が永禄10年(1567)、下堰は慶長5年(1600)といわれる。当時、この辺りは小田原北条氏の支配地であり、滝山城主(後の八王子城主)北条氏照の力を借りて、美濃(現在の岐阜県)から移住した上佐藤家の先祖佐藤隼人が中心になって多摩川右岸を開削した。氏照から許可を得た佐藤隼人は罪人を使役した。上下の堰から取り入れた水は日野7か村(日野本郷、万願寺村、下田村、新井村、石田村、宮村、上田村)を灌漑した。流域の実収は3千石といわれ、日野本郷の米作りの基礎を築いた。ちなみに多摩郡の村では最も多い石高だった。それだけに日野は「多摩の米蔵」と周辺地域から羨ましがられ、嫁に行くなら日野へ行けといわれた時代もあった。

繰り返してきた水争い

いまは穏やかそうな多摩川だが、流域には多摩川の水を命水としていた村々が多くあった。日野用水を取り入れる堰を移動するにしても流域の村で騒動が勃発していた。江戸時代中期(1710年ごろ)に日野用水の流域の村と多摩川左岸の九ヶ村用水(現在の昭島市域にあたる8ヶ村=拝島、田中、大神、宮沢、中神、築地、郷地。ほかに立川の柴崎村)との間で、後期(1810年ごろ)には日野用水と左岸の府中七ヶ村用水(府中宿のうち本町、番場宿、新宿。是政村、上保谷村、下保谷村、青柳村)との間で取水堰を巡って争いを繰り返してきた。

明治期以降に多摩川での砂利採取が盛んになると、水位が下がって用水の取水に支障が出たことから取水口を付け替えたが、この時も争いが起きた。また、日野領内の互いの農業用水や同じ系統の中の上下流間でも水争いは度々あった。

互いに農業生産に影響するとか、農民の命に係わるなどという言い分だが、時には洪水被害の原因にもなるなど、村役人や代官所、勘定奉行(明治期以降では東京府)も巻き込んだ激しい争いが繰り返し起きていたこともわれらは刻んでおきたいものだ。

痛ましい死傷者170人超

平坦な多摩川土手を下る。川幅が広い。車両進入禁止の土手道はどこまでも直線だ。天を遮るものもない。シロサギが河川敷に生え育った木のてっぺんで7、8羽が羽を休めている。中洲を避ける流水が蛇行する景色を楽しんだ。川幅は下るにしたがって広がりを見せる、その先にJR八高線の多摩川鉄橋が架かっている。鉄橋の袂で一行が足を止めた。

鉄橋中央付近で痛ましい事故が起きたのは終戦間もない昭和20年(1945)8月24日だった。小宮駅発の下りと拝島駅発の上り列車が正面衝突した。復員や食糧の買い出し、通学生らが乗り込んでいた。前夜からの悪天候で駅間の通信が途絶えていたが、双方の駅で見込み発車したことによる人為的なミスが誘発した事故だった。犠牲者は死者105人、負傷者67人に及ぶ大惨事だった。そんな事故があったことをガイドが説明しているときに下り電車が何事もなく走り過ぎて行った。

多摩川に向き合う2つの施設

土手の右手に巨大な建物の八王子水再生センターが見えてきた。同センターは敷地24万7934㎡。1日の処理能力は20万7800㎥あるという。ここで処理されているのは昭島市と羽村市の一部、八王子市、日野市、あきる野市、日の出町、檜原村の下水や雨水だ。平成4年(1992)に運転を開始し、処理した水を多摩川に放流している。

若者らがアルティメットを楽しんでいた(八王子市小宮町で)

多摩川の対岸の昭島市側にも東京都の施設である多摩川上流水再生センターが見えた。八王子水再生センターと多摩川の川底から約5mの深さに内径3.5m(長さ約570m)の連絡管を敷設して地震などで一方の施設が被災した場合に下水や汚泥の処理が代替えできる機能を確保している。

重厚な名主の長屋門

八王子市小宮町の民家が軒を連ねるエリアに入った。ひときわ重層感を漂わせていた長屋門があった。聞けば、この地は江戸期から明治期まで粟須村といい、名主だった関根家の住居だった。家人によると、19世紀前半に建造された門のようだ。入母屋銅板葺きだった屋根を昭和初期にトタン板葺きに、さらに昭和55年(1980)ごろに現在の銅板葺きに改修した。屋根以外にも何度も手が入っているようだ。

長屋門の正面の梁は「三間梁」を用い、左右に「猿頭」屋根の出格子窓を設えた堂々とした造りに眼が奪われる。当時、年間に1万石以下を取り扱う者は両端の番所窓を出格子にしたり、正面に2間梁以上の長い木材を設備したりすることが固く禁じられていた。だが、関根家では農家住宅の中で最上級の格式を持った長屋門を建造していた。系図をたどると、先祖には医者や絵師がいた。

割れた笛が元に戻る

小宮町の住宅地を東方へと歩くこと20分ほど。ここは加住丘陵の東端部に当たるのか、南斜面を登るように多摩大橋通りの緩やかな坂が続く。見えた石垣と山門は目指してきた東福寺(八王子市小宮町)だ。

東福寺は天台宗の寺で、如意山の山号をいただき、本寺は円通寺(八王子市高月町)で、江戸中期に創建されたという。

十一面観音を祀った観音堂には別名・笛継観音がある。そのいわれは、こうだ。滝山城主・北条氏照の家臣で横笛の名手と呼ばれた浅尾彦兵衛は、ある時、氏照から預かっていた氏照秘蔵の横笛を過って割ってしまった。焦った彦兵衛は村の観音様に祈願すると、笛は元通りになった。以後、この観音様を「笛継観音」と呼ばれるようになったと伝わっている。

このことから彦兵衛は「笛彦兵衛」と名乗ることを氏照から命ぜられた。戦乱末期の八王子城攻めに遭って笛彦兵衛は、討ち死にした。そんな悲喜劇の一コマを境内で説いた中で、ガイドは八高線の多摩川鉄橋での正面衝突事故の犠牲者が東福寺にも担ぎ込まれたことに触れた。

風化する甲州路の道標

小宮駅入口交差点を右折して古甲州道を下った。この道は江戸時代初期に整備された甲州街道以前の主要路で、武蔵国と甲斐国(現在の山梨県)を結んでいた古代の道だ。このエリアで言えば、多摩川と並行して、いまは消滅してしまった西の粟須へ出て、丹木の谷(滝山街道)へ入っていた。さらに加住丘陵を越えて秋川を渡り、五日市へと進み、浅間尾根(檜原村)、三頭山、大菩薩峠を越えて塩山(山梨県)へ至るルートだった。古代の旅人が歩いた道だったろうが、いま、道は舗装されて、沿道の家並みは真新しい。そんな中にぽつりと風化の激しい道標があった。

(八王子市小宮町で)

改修の谷地川の姿

滔々と流れる日野用水に架かる蛍見橋を渡った。川幅3mほどもあろうか。長い水草が濃い緑を発していた。改修前の谷地川の石川堰は、すぐだ。

谷地川は八王子市域で蛇行を繰り返して流れ、増水時に氾濫を繰り返して来た。中でも北平から流れてきた日野用水は、いったん谷地川に流れ込み、その下流にあった石川堰で堰き止められて谷地川の水とともに再び日野用水として流れていた。

写真の左端に改修工事のいきさつを刻んだ碑がある

谷地川を改修した記念碑が石川堰の脇にある。昭和43年(1968)に建立したものだ。これによると、東京都の水道や土木工事で多摩川の砂礫採取は増大で多摩川の河敷が低下し、日野の農業用水の取水が年々、困難を来たし、米穀の生産に悪影響を及ぼしている、として昭和29年(1954)から8年かけて改修した。さらに谷地川の石川堰も年々、破壊するに至り、昭和40年(1965)度の完成を目指していた工事が終了したと記している。

川を跨ぐ用水の掛樋

改修された谷地川は付け替えられており、日野用水は谷地川を横切ることなく真っすぐに流れている。用水の北側に残されている細い旧谷地川は、日野用水の余水を吐き出す口として機能させている。石川堰は余水を調整する役目に転換したのだ。

谷地川の改修によって生まれたのは日野用水の掛樋だ。谷地川と平面交差していたのを新たな水路を谷地川の上に跨がせて日野市側に送水している。旧谷地川や石川堰の跡を公園にして新たな水辺空間を作り出し憩いの場になっていた。

松の木の下でひと休み

憩いの場は、江戸時代にもあった。日野用水の脇にある「お茶屋の松」だ。八王子市と日野市境に並ぶ数本の松を指す。江戸時代に大層注目された休憩地で、文化5年(1808)12月から翌年4月まで江戸幕府支配勘定だった太田南畝が巡視の結果を記録した「調布日記」にも記されている。また、日野用水を開削したことに触れている下佐藤家の、永禄10年(1567)の記録にも松を植えたとあることから、この時に「お茶屋の松」を植えたとみられる。行き交う領主らが松の下で一休みしたのだろう。

現地の解説板にある昭和30年代に撮影したお茶屋の松の写真は、能や歌舞伎の舞台に似合うほどの立派な枝ぶりの老松だ。その光景から神聖さや自然への敬意、時代の繁栄も映しているようだった。いまは植樹して数年の若木が植わっているが、いずれの日に立派な枝ぶりを見せることを期待した。

小さな田んぼの稲架掛け

谷地川に架かる新旭橋を渡り終えて谷地川右岸へ入ってすぐに土手を降りた。多摩川右岸の土手に近いところに広がっていたのは田んぼであり、ここで刈り獲った稲を天日干しにするために稲架掛けしていた。10架ほどある。日野市が水辺の風景の一つに挙げている「東光寺の小さな棚田」としている現場だ。「用水」といえば、畑よりも田んぼのイメージが先に浮かぶ。米は日野用水が送り届けた産物の一つだ。多摩めぐりの一行の中にスマートフォンを手にして撮影に夢中だった人々がいた。

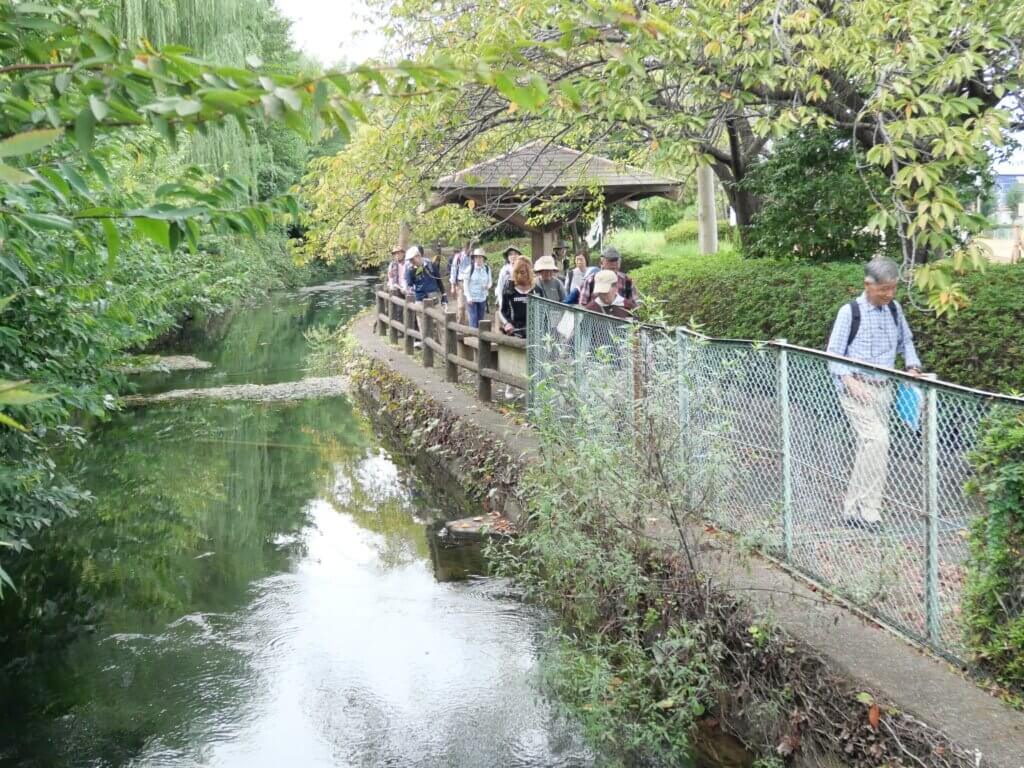

これまでに日野市内のあちらこちらで用水を見てきましたが、今回の多摩めぐりのために日野用水の上流部を歩いて、その豊かな水量を湛えた景観に初めて出合いました。「これは今までに見た用水とは全く違う!」と驚きました。特に石川堰付近は流水の幅が広く、深さもかなりありそうで、ゆったりと流れるさまは用水に風格さえ感じさせるものでした。日野市を紹介するときに枕詞のように使われる「多摩の米蔵」を支えていたインフラの一つがこれだったのか、と納得できました。

それと、江戸時代における多摩郡877ヶ村の石高を調べたところ、日野本郷がトップでした。「多摩の米蔵」は誇大な表現でなかったことを確認しました。

阿弥陀像と薬師像

田んぼに沿って歩くにしたがってにぎやかなそうな音量が高まってきた。東光寺地域の秋祭りが盛り上がり、成就院(日野市栄町)境内をにぎわせていた。

成就院は天台宗で、山号を万照山という。円通寺(八王子市高月町)の末寺だという。本尊の阿弥陀如来は木彫りで高さ2尺(60.6㎝)。寺伝によれば、かつてあった東光寺の子院の一つで東光寺とともに廃絶していたが、天正16年(1588)に僧永海が中興した。現在の堂宇は寛政6年(1794)の建立で昭和31年(1956)から2年がかりで茅葺き屋根から瓦葺きに改修した。

境内には薬師堂があり、地元の人たちから東光寺薬師と呼ばれている。平安時代中期に武蔵国の武士団の一つ、西党日奉(ひまつり)氏の祖が日野台地に居館を構え、その鬼門の方角に薬師堂を建てたといわれる。

その薬師堂は天正8年(1580)に現在地より西方約300mのところに再建され、昭和46年(1971)に現在の場所に移った。本尊の薬師如来像は運慶の作といわれ、古くから安産薬師として慕われている。

成就院の境内前には幅3mほどの日野用水上堰の水が滔々と流れていた。枝分かれした分水路から周辺の田畑に注ぎこんでいた。規模の細い水路には洗い場があり、農作業を支えてきた残像と見た。田んぼや畑の周囲には真新しい民家が軒を連ねている光景に時代の変わりようを見た。

八王子市から日野市へと日野用水に沿って歴史を振り返りました。多摩川右岸に「平の渡し」があったころは、さぞかし村は賑わっていたのでしょう。そこを往来したという北条氏照、徳川家康を知ることができる神社、寺院、古道を歩き、歴史の移り変わりを見ました。その中で、滝山城、八王子城の城下であったこの地域において、城主であった北条氏照の影響がいかに大きいものであったかということを知りました。

さらに多摩川、谷地川に挟まれた平、粟須の村々、日野用水が流れる日野の村の生活と水との関わりの深さを用水の取水の元となった多摩川と谷地川との関係も含めて改めて知ることもできました。

今回歩いた日野市域の他の地域外では田園風景を見ることは難しくなりましたが、用水は変わらずに流れ続けて欲しいと思います。今回の多摩めぐりが少しでも参加して頂いた皆さんの思い出となることを願っています。

【集合:10月12日(日)午前9時30分 JR中央線日野駅/解散:日野市東光寺小学校入口バス停 午後3時15分ごろ】

多摩めぐりの会

多摩めぐりの会