ガイド:吉田 敏夫さん

西武線東村山駅東口(集合) → 豊島屋酒造 → うどん「ますや」→ 東村山駅東口(解散)

〽東村山 庭先きゃ 多摩湖/狭山 茶どころ 情けが厚い……5月17日、ガイドの吉田敏夫さんが参加者24人を案内した53回目の多摩めぐりは「蔵元と地産食材を知り、味わう」目的で、まず西武線東村山駅前に集合した。ここで口をついて出たのはコメディアンの志村けんさんが歌った「東村山音頭」だった。志村けんさんの銅像がある。酒が大好きだったという志村けんさん。一方、昭和初期に神田から東村山市に移った日本酒の蔵元、豊島屋酒造では水は素直さそのものと思いきや「水こそ、わび・さびの心を育む原点」といい、水は繊細で日本人の細やかな精神を生んだことに通じるという繊細な生きものであることを知り、酒米と水のより良い関係を作り続けている蔵人たちの研ぎ澄ました思いが酒造りのいくつもの工程に張り詰めていることを肌で感じて大満足。食にも舌鼓を打った。ご当地、北多摩の食文化に欠かせない「うどん」だ。野菜天ぷらとともにいただいて気分を一新した一日だった。

東村山で生まれ育った志村けん

6月29日に西武新宿線東村山駅はポイントを切り替えて橋上駅に変身する工事が進む中で多摩めぐりの一行が集合したのは同駅東口だった。そこにはコメディアンだった志村けんさんの銅像があり、在りし日を偲ばせていた。

志村けんさんは、東村山市に生まれ、地元の小中学校で学び、当時から面白いことをやりたいとふざけてばかりいた。半面、志村けんさんは日々、努力をするコツコツ型で進学した都立東久留米高校(現在の都立東久留米総合高校)ではサッカー部に所属して目立つゴールキーパーを努めた。これも気になった女生徒と一緒に帰りたかったからだったとか。文化祭ではコントを披露してふざけるばかりの生徒だったようだ。

いかりや長介に直訴

高校卒業を控えた昭和43年(1968)12月にドリフターズのいかりや長介さんの自宅へ押しかけて弟子入りを直訴。断られても決心を変えることはなく、高校在学中に仮採用されて青森への巡業に同行。加藤茶さんの付き人になったものの、収入がなく、アルバイトをするために1年半ほど後に一時離脱。このことがいかりや長介さんに伝わっておらず、脱走したと疑われた。加藤茶さんの口添えでいかりや長介さんが認めて再び加藤茶さんの付き人に戻った。昭和47年(1972)、22歳の志村けんさんは歌謡ショーの前座に出演したが、知名度の低さから人気は長く続かず、付き人に戻った。2年後にドリフターズメンバーの荒井注さんの脱退を機に志村けんさんが正式メンバーになった。志村けんさんは24歳になっていた。

人気者が広めた「東村山音頭」

転機はほどなくしてやってきた。テレビ番組「8時だヨ!全員集合」で「東村山音頭」を歌い、踊ったことで一躍人気者にのし上がり、昭和51年、「東村山音頭」は大ヒット曲になった。

加藤茶・志村けん人気はますます上がり、「8時だヨ!全員集合」が終了(昭和60年)後も「加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ」「志村けんのバカ殿様」「志村けんのだいじょうぶだぁ」が高視聴率を得た。映画「鉄道員(ぽっぽや)」にも出演するなど志村けんさんは引っ張りだこだった。

駅頭でほほ笑むまちの顔

志村けんさんがあの世に行ってしまったのは突然だった。令和2年(2020)3月29日、パンデミックになった新型コロナウィルスに感染して人生に幕を下ろした。70歳だった。同日付で東村山市名誉市民の称号が贈られた。

東村山市は「東村山音頭」などを通じて市の名前を全国に広めた功績で昭和51年(1976)に志村けんさんに感謝状を贈っていた。これをきっかけに「市の木」であるケヤキ3本を東村山駅東口に植樹した。その「志村けんの木」は、いま、枝を大きく広げている。その横に令和3年6月26日に除幕された志村けんさんの銅像が立ち、すっかり町の顔になっている。

東京で最古の造り酒屋

芸能活動とともに一日も欠かさず焼酎を飲み、タバコを止めなかった志村けんさんだが、時には日本酒も飲んだだろう。多摩めぐりの一行は「金婚」の銘柄で知られる豊島屋酒造へ向かった。

10蔵ある東京の中で一番古い造り酒屋といわれる豊島屋酒造の前庭には高い煙突と地下水を汲んで仕込み水などにしているやぐらの上の貯水槽が目に飛び込んできた。貯水槽には「金婚」の文字と銘酒に加わった「屋守(おくのかみ)」を象徴する家・酒蔵を守る赤いヤモリの図柄が高々と上がっている。売店入り口には杉玉が下がり、「金婚」の菰樽2本を置いて客を出迎えていた。

豊島屋酒造の創業は430年ほど前の安土桃山時代に遡る。同酒造の長い歴史を振り返ってみたい。

江戸城外堀沿いの神田鎌倉河岸で当主・十右衛門が酒屋兼立ち飲み屋を始めたのが慶長元年(1596)。江戸入りした徳川家康が開幕すると同時に大規模なまちづくりが進められて、神田一帯には大工や石工、左官職人らがあふれた。河岸には生鮮食品や江戸城築城の木材、石材などの建築資材が集まる荷揚場でもあった。

人気の「下り酒」で江戸十傑に

江戸時代初期の酒といえば「地廻り酒」だ。いわゆる地酒であり、アルコール度数が低く、濁りがあり、質の悪い酒だった。一方、上方の酒を「下り酒」といい、地廻り酒とは大きく違っていた。保存性が高く、澄んだ上等のものだった。これを十右衛門は大量に樽買いして原価に近い安価で販売した。酒のつまみに豆腐や田楽も売った。酒を売った後の大量の酒樽は味噌屋や醬油屋に売った。これらの儲けで江戸後期には江戸商人十傑に名を連ねたほどだった。

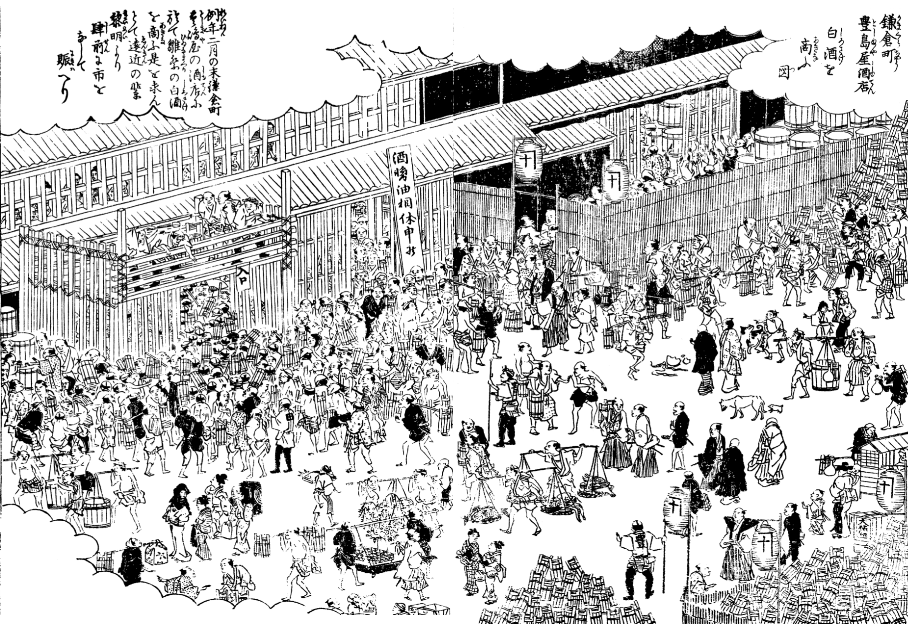

豊島屋の「白酒」も江戸中の評判になり、人が山を成すほどに群がった。その様子を「江戸名所図会」に描かれ、歌川広重も錦絵に仕立てた。庶民の生活に雛祭りが定着するにしたがって白酒の需要が高まっていった。

豊島屋酒店の賑わいぶりを描いた江戸名所図会

自前の醸造を目指す

だが、時代は経営形態を変えさせた。幕末の混乱の中、豊島屋は武家への貸付金などが回収できず倒産寸前の状態で明治維新を迎えた。その苦境のさ中で豊島屋を継いだ(明治21=1888年)12代目の吉村政次郎は、まだ15歳ぐらいだったが、明治40年ごろ、自前の日本酒の醸造に迫るために灘、京都の蔵元とともに灘で「三栄合名会社」を立ち上げた。3社は、それぞれ自社銘柄で酒を造った。豊島屋は「金婚」だった。「金婚」と命名したのは明治天皇の銀婚式(明治27=1894年3月9日)にあやかったものだった。

明治神宮が創建された大正9年(1920)には御神酒を奉献(現在は神田神社=神田明神、山王日枝神社にも)するまでになり、併せて白酒も皇室に献上している。

酒蔵を買って東村山に

豊島屋酒造は、昭和10年(1935)に灘の自社蔵と府中の吉村酒造場(白酒と味醂)の合資会社豊島屋酒造を設立、休眠していた東村山の川島酒造(銘柄「庭の松」)の蔵を購入して酒を造った。昭和11、12年にかけて吉村酒造場は豊島屋酒造(株)と合併、さらに(株)豊島屋本店(千代田区神田猿楽町)を設立して、豊島屋酒造が酒、味醂、白酒を主に造り、豊島屋本店が販売などを行う分担制にした。

関東大震災、戦中、戦後の混乱期に鎌倉河岸から神田美土代町に移り、昭和22年(1947)ようやく政次郎宅跡地の猿楽町に再度移って事業を軌道に乗せてきた。

新たな井戸を掘って隆盛

戦後、東村山の蔵で本格的に清酒、味醂、白酒を醸造した豊島屋酒造は、酒造りに欠かせない良質の水の確保に乗り出した。当初から浅い地下水を汲み上げていたが、昭和30年代に新しく地下150mを掘り、良質の地下水を得たことで、以前にも増して質の高い酒造りができるようになった。

酒を造るには酒米と水がなくてはならない。酒米に求められるのは精米中に砕けないこと、米粒が大きいこと、米の心白が中心の程よい位置に大きい形を成していること、さらに米粒が外硬内軟であることだ。つまり、麹菌が中に入りやすく吸水性が良く、米を蒸したときにべたつかず、麹菌が均一に着く米が求められている。

現在、全国の蔵元から求められている酒米は山田錦が4割を占め、五百万石、美山錦の3品種で6割を超えている。ここ豊島屋酒造で比較的多くの酒米を使っているのは八反錦だ。軟質米のため、味わいがある酒質が表現できるという。「長い間使ってきているので豊島屋らしさを出すには欠かせない酒米です」といっている。

日本酒造りで一番使うのは水だ。仕込み水、洗米、浸漬(しんせき。米を水に浸す)といくつもの工程で水が大活躍する。使う水の量は、白米重量の30~50倍にもなるといわれる。「名水あるところに銘酒あり」といわれる由縁だ。

(和田美代子著「日本酒の科学」より)

水にも硬水と軟水がある。硬水を使っている代表格は灘の「宮水(みやみず)」、軟水の銘酒といわれる京都伏見の「御香水(ごこうすい)」が挙げられる。軟水で造られる酒は軽くてまろやか、硬水では発酵が促進されてコクが出て、後味すっきりした酒が生まれる。豊島屋酒造の井戸から汲み上げている水は、富士山系の源流水とほぼ同等の水質といい、軟水に区分けされる。硬度は58㎎/ℓぐらい。水中に余計な物質が少ないため、素直な表現ができる水質だ。

水と米の相性を見極める

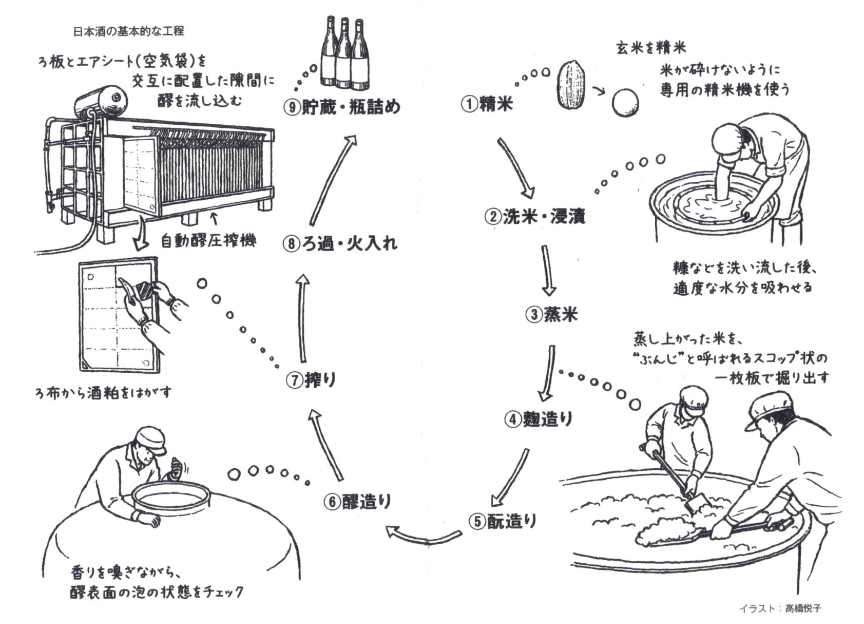

窯場には長さ5mもあろうかという蒸米機があり、50㎏以上の米を無制限に蒸せるという。蒸米機に入れる前の作業にも蔵人の神経が研ぎ澄まされる。酒米には玄米の外側部分に脂質やたんぱく質などが多く含まれており、これらの成分量が多すぎると、清酒の香味を悪くする。だから、精米して取り除く。造る銘柄によって精米度に違いがあるが、一般的に600㎏の玄米を70%まで精米するのに約10時間かかる。50%なら約45時間を要する。精米後、袋に入れて「枯らし」といわれる冷ましに3~4週間、倉庫で冷ます。

清酒造りの基本は良い蒸し米に仕立てることだといわれ、米に含まれた水分量が清酒の品質をある程度決める。適度な水分を含んだ蒸米に仕上げるには洗米と浸漬段階で吸水量を厳密に管理しなければならない。蔵人たちは、わずか1%の吸水量にこだわって米と水の接触時間を見極めている。米の品種、新米か、古米か、豊作期のものか、凶作期のものか、米によって微妙に吸水率が異なることを蔵人は知っている。

いよいよ米を蒸す。水分量は35%だ。米粒がくっつかず、表面積が大きいことで麹菌が増殖しやすくなることや、溶解具合がよく、発酵がうまく進むことを狙っている。蒸した米は3工程で使われる。麹菌を振りかけて麹を作るとき、酛(もと)を作るとき、醪(もろみ)を作るときだ。蒸米は大型のせいろ(甑=こしき)で蒸したものだが、現代ではボイラーから熱風を送り、ベルトコンベアに乗った米に下から連続的に蒸気をあてる連続式蒸米機が主流だという。豊島屋酒造もこの方式を取り入れている。

化学の世界だった酒造り

見学の早い段階で案内されたのは、扉を閉じた麹室だ。遠目で見た。「皆さんを室に入れてあげたいが、菌が混ざると、酒は敏感だからゴメン被ります」と案内の蔵人が申し訳なさそう。

酒造りの手順は鉄則だ。「1に麹、2に酛、3に醪」といわれるほど、酒蔵の作業は化学の世界であり細かい。まず麴を造り、次に酛(酒母)、さらに醪造りに取り掛かる。

日本酒造りでの麹は、米のでんぷんを糖分に変える「糖化」を促す役目だ。麹はまた、醪(もろみ)の段階で酵母の増殖・発酵促進に必要なビタミンなどの栄養素を供給することや、酒の味に特徴を与えることなどが挙げられる。こうした作用を促すための麹菌はカビの仲間で無害な微生物。日本酒には酵素の生産力が強い黄麹菌が使われている。黄麹菌は日本酒のほか、味噌、醤油にも使われている。白麹菌は焼酎に、さらに焼酎とともに泡盛に使われているのが黒麹菌。

気持ちを載せて発酵具合見る

酒造りのトップシーズンの麹室は、カメラのレンズが曇るほど湿度が高い。蒸米を30℃くらいまでに冷ましてある個室で、種麹を振りかけて、「床もみ」といわる蒸米をもみほぐす作業に追われる。汗だくだろう。その後、10~12時間経過したところで、「切り返し」作業に取り掛かり、塊をほぐす。すべて手作業で、力の入れ具合にも加減が必要だ。この段階ではまだ品温が安定せず、麹菌の菌糸も確認できない。「切り返し」作業の8~10時間後、蒸米の表面にうっすらと麹菌が広がっているのが目につくようになる。ここで麴蓋などの木製の容器に移す。この段階からさらに数時間後に攪拌して麹蓋を積み替えることで品温をコントロールしながら徐々に40℃ぐらいまで上げる。品温や湿度を調整しながら2昼夜から2昼夜半かけてようやく完成する。だが作業は、まだ続く。麹室から出した麹菌を1昼夜冷やして乾燥させる。パラパラと崩れるくらいがよいとされている。

“顔”見ながらの仕込み作業

もう一つ、酒造りに欠かせない工程がある。酛(酒母)造りだ。清酒酵母を無数に発酵させなくてはアルコールが発酵しない。同時に雑菌の繁殖を抑える多量の乳酸を生じさせるためにも酒母を造らなくてはならない。

生酛を造るには「半切り」という盥(たらい)に十分に冷えた水を入れ、これに麹を加えて掻き回す。この中へ十分に冷ました蒸米を加えて麹と水を吸い込ませる。この状態で複数人が1組になって櫂(かい)ですり潰す作業(酛摺=もとすり)を数時間置きに3回ほど行う。これを「山卸」という。この作業をしないものを山卸廃止酛(山廃)という。品質の管理に目を注ぎながら数日かけて乳酸菌の自然発生を待って酸に強い酵母が増殖して酛が出来上がる。

酒造りの働きを促すのが酵母。酸素の乏しい環境でも糖を分解してエネルギーを作り、その際にエタノールと二酸化炭素が発生する。この状態にするのが酵母の働きだ。仕込み樽を覗くと表面が泡で覆われていた。蔵人は「発酵している」といっていた。酵母は、家で食べる果物の皮や樹液、花のつぼみなど、深海に至るまであらゆる所に存在する微生物だ。日本酒造りに適した清酒酵母は、生育条件が整っていれば、約2時間で倍増し、一晩で1㎤当たり約2億個まで増えるという。清酒の醪も同様に増殖する。

原料投入にも4日がかり

仕込みをするための最終段階は醪(もろみ)造りだ。この段階に向けて準備を整えている酒母は、純粋培養した酵母が大量に含まれ、乳酸で酸度を上げて雑菌を寄せ付けない環境を整えている。ここへ蒸米、米麹、水を加えて仕込むものを醪という。ここでようやく本格的な清酒造りがスタートする。

酒造りに込めている情熱が伝わった

蒸米、米麹、水の原料を約2千ℓも入る樽に蔵人が投入する。4日かかりで3回に分けて仕込む。最初の「添(そえ)」では酛の量を1に対して他を2倍に増やす。2度目の投入の「仲(なか)」では4倍、3度目の「留(とめ)」で7~8倍に原料を増やして仕込む。添え仕込みの翌日を休むことを「踊り」といっている。添え仕込みで薄まった酵母の密度を上げるために今度は酵母の増殖を待つ。仕込みから1週間程度すれば発酵が盛んになり、発酵温度が10~18℃の醪になる。さらに3週間ほどでアルコール分は18~20%程度に上がる。

いまも室町時代の殺菌法で

搾りの段階に入る。大樽に入った仕込み中の酒は、10日ほどで沈殿する滓(かす)引きを終えて、雑味成分や色を吸着して澄んだ色にするためにろ過される。この後、60~65℃で加熱殺菌へ進む。加熱処理は貯蔵中に酒を腐敗させ、乳酸菌の一種で品質を損なう火落菌(ひおちきん)などを殺菌する効果があり、室町時代末期に始まり、江戸時代に一般的になった殺菌法だ。

具合よく発酵した暁に苦労はすべて解消する」と樽の上で笑顔を見せた蔵人

さらにこの後、アルコール度18~20%の原酒で出荷する酒を別にして、他は加水・調合する。飲みやすく味わいのバランスを整えるためだ。アルコール度は15~16%にする。15℃前後で貯蔵・熟成してまろやかさを醸し出すのを待つ。通常は数か月が基本だが、長期熟成される酒もある。続いて行われる作業は、一般的には再び火入れして瓶詰めされるが、瓶詰め後に加熱される場合もある。

ここまできてようやく私たちが慣れ親しんでいる瓶詰めの日本酒のお出ましとなる。豊島屋酒造の売店に数多くの酒瓶が並んでいた。その中で試飲した「十右衛門」などから離れがたかった。酒が人の口に入るまでの時間と行程は化学の世界であり、生きものを育てるのに等しいように思えた。

発酵調整して香気を引き出す

醸造アルコールの添加についても触れておきたい。アルコールを添加するのは発酵具合のコントロールや吟醸香の元になる香気成分を引き出す効果があり、全国新酒鑑評会に出品される吟醸酒のほとんどはアルコールを添加して、醪の腐敗や雑菌を繁殖させないための防止策だ。この手法は江戸時代に発見されて以来、今日も行われている。普通酒や本醸造系の酒にアルコールが添加されるのは搾る前日または搾る直前だそうだ。

豊島屋酒造では「金婚」「十右衛門」「屋守(おくのかみ)」「羽田」「すみだ美人」「地酒東村山」など伝統酒に加えて新しい銘柄酒も打ち出している。中でも「地酒東村山」は市内の小売酒販組合と協力して造っている。全国新酒鑑評会で何度も金賞を受賞している。

蔵元では毎週土曜日(11~12時)のほか、「豊島屋フェスタ」や夜の蔵見学(17~19時)を行い、蔵人と日本酒の縁を深く紡ごうとしている。

こっちも味と香りがいい・・・

試飲のテーブルから離れがたかった

十割の地粉でうどん60年

豊島屋酒造から歩いて数分の久米川辻にうどん「ますや」に多摩めぐりの一行は席を取った。地粉を使った武蔵野うどんが食べられる店だ。多摩地域や埼玉県西部の武蔵野台地に古くから伝わる郷土料理の一つ「手打ちうどん」の逸品をいただいた。

「ますや」は家庭的なうどんを打って60年。十割の地粉にこだわり続けている。全体重をかけて粉をこねて、ねじり、伸ばし、野菜天ぷらを揚げて、さらに出汁を効かせながらもさっぱりしたつけ汁づくりを一人でこなすおかみさんは御年94歳になった現役バリバリ。おかみさんの年齢を知った多摩めぐりの参加者の多くは “脱帽”と尻尾を巻いた。うどんを茹でるのも薪窯だ。

おかみさんが作った武蔵野うどんは、一般に言われる武蔵野うどんとはひと味違う。うどんは比較的細目ながらコシの強さを感じる。いただいたのはつけ麺の「肉汁うどん」。汁には薄切りの豚肉を入れているが、脂濃くない。ネギの筒切りもない。おかみさん手作りの柚子胡椒を加えると、さわやかな辛みとユズの香りが効果満点。うどんの味が引き立った。さっぱりとした後味が口に合い、汁を直に飲み干したくなった。

うどんとともにお盆に乗った野菜のかき揚げも「いつも揚げたてだよ、そうじゃないと……」と、うまいものを提供したいという気持ちが込もる。かき揚げにも地物のニンジン、玉ねぎなどを加えてさりげなく地産地消の心意気を見せる。豊島屋酒造の日本酒に馴染んだ口を変えたくてビールを注文してしまった。

東京の蔵元を調べていると、東村山に創業がずぬけて古い豊島屋酒造が「金婚」の銘柄で酒造りをしていて、自前の酒造場をここに持ったのは昭和初期というので、訪ねてみたのがきっかけでした。

400年以上の歴史、下り酒の販売、江戸名所図会に描かれた白酒の話題などがあって、多摩めぐりで訪ねてみようと企画しましたが、あいにくコロナ禍のため中止。今回は5年ぶりに仕切り直しての開催となりました。

ちょうど近くに武蔵野うどんが食べられる店があるので、皆さんと一緒に昼食でいただくことにしました。駅の様子、銅像の存在、5年前とだいぶ変わってきましたが、さて、うどん屋の女将は? 94歳の今も元気に働く姿を見られてホッとしました。

蔵見学では、酒造りを丁寧に、しかも熱く語ってくれたその話しぶりに引き込まれ、時間の経過をカバーしてくれたように思います。

開催前に何度か訪れて、そのたびに買ったお酒を美味しく飲みましたが、皆さん、お土産に買われたお酒、もう飲まれましたか? うどんと酒蔵見学、楽しんで頂けましたよね。

[集合:5月17日(土) 午前10時15分 西武線東村山駅東口/解散:東村山駅東口午後2時半ごろ]

多摩めぐりの会

多摩めぐりの会