古民家カフェ「カキノキテラス」ー八王子市田町(たまち)

カキノキテラス 浅川の右岸、暁橋の近く田町に大正時代の古民家を改修したカフェがあると聞き、一月も半ば過ぎた頃に友達と食事に行きました。庭にある古木の大きな柿の木からその名が付いたのでしょうか、名前を「

カキノキテラス 浅川の右岸、暁橋の近く田町に大正時代の古民家を改修したカフェがあると聞き、一月も半ば過ぎた頃に友達と食事に行きました。庭にある古木の大きな柿の木からその名が付いたのでしょうか、名前を「

国分寺崖線のハケ下に水の湧く地が多いことは、皆さんのよく知るところでしょう。平成15年(2003)1月に発表された「東京の名湧水」57選にこの地の湧水が多く選ばれている。 びっくりすることがあったのは

1月にしては珍しく3月中旬の陽気になった日、近所の庭でカンザクラが咲いているのを見て血が騒いだ。新年の新風に身を置きたい気持ちが抑えられなくなって、20年来愛用しているママチャリに乗って多摩川沿いを走

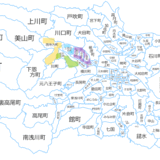

野川の現状とこれから~最上流部の国分寺市域~ 国分寺市が進めている国分寺型のコミュニティスクールで重要視されている国分寺学。その国分寺学の一つの項目として野川があります。国分寺市も野川源流スクールを推

いつもの散歩コースから、少し道筋を変えて西東京市にある下野谷(したのや)遺跡へと歩みを進めてみた。下野谷遺跡は、私が暮らしている武蔵野市との市境に近い西東京市の東伏見地区にあり東端は練馬区と隣接してい

多摩都市モノレール「泉体育館駅」を降りて東へ向かうと、「江の島道」があります。立川市幸町と栄町を通る「五日市街道」から「立川通り」までのおよそ1.5km。 江の島といえば神奈川県藤沢市にある湘南「江ノ

青梅線 昭和4年(1929)9月に開業した旧青梅電気鉄道(現JR青梅線)の二俣尾駅~御嶽駅間。この開業で立川駅~御嶽駅まで青梅線は繋がった。 二俣尾駅~御嶽駅間の二俣尾駅と隣の軍畑駅の間に平溝川が流れ

以前JR南武線西国立駅に降り立った時、駅の周囲が360°立川市羽衣町である事を知り、むしろ「東立川駅」とした方がいいのでは?と思ったことがあった。でもかつて東立川駅は、存在していた。 東立川駅(ひがし

八王子市に上壱分方町(かみいちぶかたまち)、弐分方町(にぶかたまち)という町名があります。歩合、利率等の単位と思われる「壱分、弐分」が着いた町名の由来に興味があり、その町を訪ねてみようと思いました。

絶滅危惧Ⅱ類とされているカワラノギクを、市民の保全活動で種子散布をして毎年花を咲かせていると聞き、羽村市を訪ねてみた。それに、市内を一望できる羽村神社が多摩川の対岸にあって、市のウオーキングマップに掲

東大和市清水に45年間住んだ日本画家・吉岡堅二さんの旧宅兼アトリエは11月2日までの3日間公開された。建物は明治中ごろに建てられた養蚕の農家屋で、吉岡さんが移り住んで改修しているが、絵の舞台になった庭

『国分寺学』をコミュニティスクールから考える 国分寺学研究所考 令和7年度より国分寺市立の全小・中学校がコミュニティ・スクール設置学校となりました。このコミュニティスクールとは何なのでしょうか。国分寺

9月も終わりに近づき、ようやく厳しい暑さが一息ついた日、三鷹市が紹介している散策路の一つ、「近藤勇・大沢の里コース」を参考にして歩いてみた。この散策路は、三鷹市が市の「歴史と自然」を体験してもらうため

大國魂神社秋季例大祭くり祭 最近は10月になっても半袖から離れられないが、彼岸を迎え「暑さ寒さも彼岸まで」とは、よく言ったものだと思えた時代、、くり祭は秋の訪れを実感させるものであったにちがいない。通

八王子市大和田町1丁目にある関根神社と4丁目にある日枝神社を訪ねました。 関根神社 関根神社は粟須(あわのす)村(現小宮町)の名主関根家の先祖関根筑後守光武、その息子若狭守行久を祭神として祀った神社で