私が暮らす武蔵野市の主要道路の一つに五日市街道があります。その歴史や成り立ちについて気に留めることはあまりなかったのですが、今回の新型コロナによる自粛は思い起こす時間を与えてくれました。

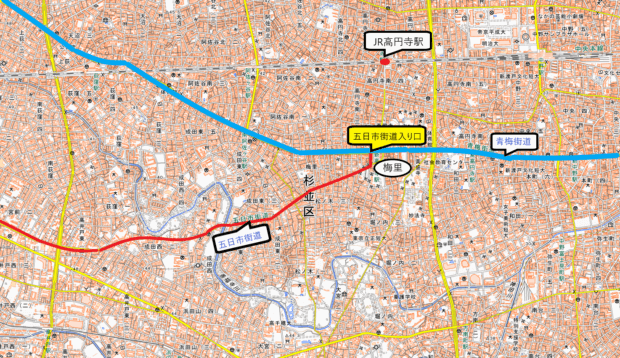

五日市街道は、馬橋(まばし)村(現・杉並区梅里)で青梅街道から分かれて、五日市村(現・あきる野市五日市)に至る約59 ㎞の街道です。

五日市街道は杉並区梅里で青梅街道から分かれる

五日市街道入り口 入り口の道幅は今でも狭く「馬橋おんだし」と呼ばれていたそうです

五日市街道の成り立ち

街道の元となる道は、江戸時代初期にはほぼ形作られていたそうですが、甲州街道や青梅街道のように明確な目的をもって作られたのではなく、沿道の村々の生活道路が結び合わされて造成された道とのことです。そのことを示すように、砂川道、長新田道、青梅街道脇みち、青梅街道裏道、小金井道、伊奈道、五日市道などと呼ばれてきて、五日市街道という名は明治以降になって定着したとのことです。

伊奈宿の誕生

五日市道と呼ばれる以前の中世後期、後北条氏の時代、伊奈村(現・あきる野市伊奈)に紬、木炭などを扱う市が立ち、伊奈石(凝灰質砂岩)と呼ばれる良質の石材が産出、その後江戸城の修築にも使われた。伊奈村は伊奈宿として発展し、江戸への道は伊奈道と呼ばれました。

伊奈宿に祀られた市神様 祠は伊奈石造りで寛文2年(1662)の銘がある

伊奈宿から五日市宿へ

しかし江戸時代中期になると、伊奈村の西隣りの五日市村に宿場が誕生。五日市村は次第に宿場としての態勢を整え、薪炭、木炭の産地に近い地の利を生かして市が急成長し、伊奈宿にとって代わったとのことです。江戸へ通じる伊奈道はいつしか五日市道と呼ばれるようになり、五日市街道となって今日に至っています。

かつての五日市宿の西端付近 現在の檜原街道五日市警察署交差点

武蔵野市と五日市街道

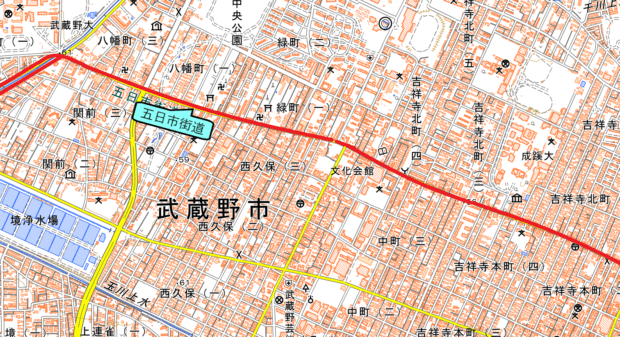

武蔵野市の地図をあらためて眺めてみると、五日市街道は武蔵野市を南東から北西方向へと通過して行き、街道に面して間口が狭く奥行きが長い短冊状の地割りがよく残っているところが多い。江戸時代、この地域の村々が伊奈道や五日市道に沿って新田集落を造成していった様子がうかがえます。

五日市街道に面して細長い短冊状の地割りが並んでいる

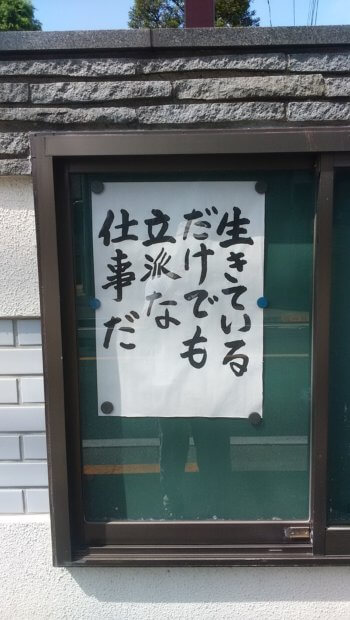

街道に面しては、開村時に創建された寺社も立ち並んでいる。ある寺院の門前に立つと、「生きているだけでも立派な仕事だ」としたためた貼り紙が・・・。新型コロナの影響で心が折れそうになった人々への励ましの言葉であろうか。心に沁みる言葉です。五日市街道は今日も人々の暮らしを見続けてくれている。

参考資料

- 五日市街道 歴史の道調査報告書第1集(東京都教育委員会編)

- 地理院地図

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ