NHK大河ドラマ「べらぼう」

いよいよ始まりました、NHK大河ドラマ「べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめばなし)~」。みなさん観ているでしょうか。このブログでは、これまで国分寺市と関連のある登場人物を探してきました。鎌倉殿の13人では畠山重忠を取り上げました。前回の光る君へでは藤原道長と安倍晴明をみつけました。ついに今回のべらぼうでも国分寺市と関連のある登場人物を見つけました。

NHK大河ドラマべらぼう は、「親なし 金なし 画才なし…ないない尽くしの生まれから“江戸のメディア王”として時代の寵児になった蔦屋重三郎。天下泰平、文化隆盛の江戸時代中期に、喜多川歌麿・葛飾北斎・山東京伝・滝沢馬琴を見いだし日本史史上最大の謎のひとつ“東洲斎写楽”を世に送り出す、“蔦重(つたじゅう)”こと蔦屋重三郎(つたやじゅうさぶろう)の波乱万丈の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語」と説明されています。

そんな蔦重と交友があった人物に、幕臣にして江戸随一の文化人、天明狂歌のスター、太田南畝がいました。今回は蜀山人こと太田南畝について調べたいと思います。

登場人物と俳優

ここで一旦、べらぼうの登場人物と俳優を紹介したいと思います。

蔦屋重三郎/横浜流星‥日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物。

蔦重の顔と容姿

田沼意次/渡辺謙‥老中。田沼というとワイロや腐敗、というイメージもあるが、経済重視の政策を推し進めた改革者として再評価も。

老中・田沼意次

平賀源内/安田 顕‥“あふれるアイデアで日本の未来を変える希代の天才”

本草家、戯作者、鉱山開発者、発明家。先進的なアイデアを次々と思い浮かべては、その実現のため日本各地を巡り、成功と失敗を繰り返し、ときに山師ともよばれる。その発想に田沼意次もほれ込み、特命を託すほど目にかけていた。

平賀源内

北尾重政/橋本 淳‥蔦重出版物に“北尾重政”あり、商売初期から支える人気絵師

喜多川歌麿を弟子のように育てたともいわれる。「美人画」、「役者絵」の絵師として人気を誇る一方で版本挿絵の仕事も晩年まで続け、蔦重出版物の多くに関わることとなる。蔦重との最初の仕事は『一目千本』。

北尾重政「北尾重政「東西南北之美人 東方乃美人 仲町 おしま お仲」

喜多川歌麿/染谷将太‥「美人画」で旋風を巻き起こした天才絵師

蔦重が洒落本、黄表紙、狂歌本と次々と新たな出版物を手掛けていく中で、挿絵の仕事などを任され、自らの画力を磨いていく。やがて寛政の改革で時代が変わると、蔦重と浮世絵の美人画を仕掛け、その才能を一気に開花させます。美人画は江戸で大評判となり人気絵師へ。

喜多川歌麿「ビードロを吹く女」赤い市松模様の着物が印象的な当時人気の町娘を描いた美人画です。

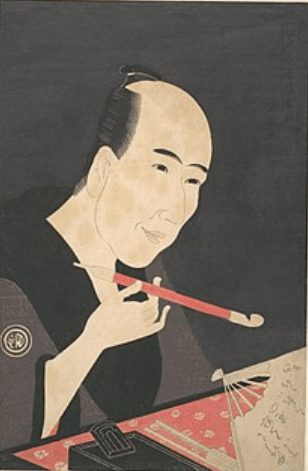

山東京伝/古川雄大‥絵師、戯作者、マルチな才能を持つ、江戸のベストセラー作家

深川木場生まれで、北尾重政に画を学び、その後徐々に洒落本や黄表紙などを手掛ける。『江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)』の大ヒット以降、蔦重の出版パートナーとして欠かせない存在となっていく。

山東京伝

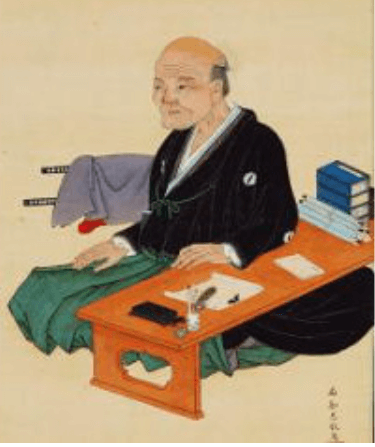

大田南畝・四方赤良/桐谷健太‥幕臣にして、江戸随一の文化人、天明狂歌のスター

牛込の御徒組屋敷で生まれ育った幕臣。10代で出した狂詩集『寝惚先生文集』で一躍その名をとどろかせ、その後四方赤良という狂名で、天明狂歌を牽引する存在となる。批評家、戯作者など多彩な一面も持ち合わせ、蔦重とは、南畝が書いた黄表紙評判記『菊寿草』をきっかけに、交流がスタートする。無類の酒好きでもある。

太田南畝

それではこの太田南畝について見ていきましょう。

大田南畝とは

名は覃(ふかし)、字は子耕、南畝は号。狂歌では蜀山人(しょくさんじん)、四方赤良(よものあから)。また狂詩では寝惚(ねとぼけ)先生と称した。狂歌師。

南畝の生まれ

直次郎(合名を南畝)の生家大田家は代々下級幕臣で曾祖父の代より将軍外出の際の警護にあたる御徒(おかち)の職を務めていました。南畝はその家の長男として江戸牛込仲御徒町の組屋敷に生まれました。家禄は七十俵五人扶持、幕臣としては最低レベルの俸禄でそのままならば平凡な小役人な一生であったでしょう。

ただ、直次郎少年は違いました。勉強好きでとびきり頭が良かったのです。基礎的な学修を終えた直次郎は十五歳の宝暦十三年(1763)に牛込に住む内山賀邸に入門し和歌や和学を学び、十八歳の明和三年(1766)には荻生徂徠(おぎゅうそらい)系の儒学者松崎観海に入門し古文辞派の儒学と漢詩文を学び南畝と名乗ります。

世間に登場

南畝の名が広く世間に知られるようになったのは、十九歳の明和四年(1767)九月刊行の「寝惚先生文集初編」であった。古文辞格調派を代表する漢詩人服部南郭の「南郭先生文集初編」のパロディ作品であります。当時、博物学者・戯作者として活躍し時代の流行児となっていた平賀源内が序文を書いたこの本は瞬く間に評判となり、匿名であった寝坊先生というキャラクターは独り歩きを始めるのでした。

「寝惚先生文集初編」

狂詩狂文の38篇を収めた小冊。狂詩とは、漢詩を下敷きにして、それをパロディに仕立てたものです。だから原詩を知っていないと、その面白さが分からない。当時は漢詩とりわけ唐詩が流行していて、多少とも教養を備えた者は唐詩選を座右の書にしていたくらいでありました。そうした教養人を相手にして、南畝はこの作品で新たなパロディ文学を提供しました。

たとえば「貧貪」と題する狂詩

為貧為貪奈世何 貧すれば貪する 世を奈何

食也不食吾口過 食ふや食はずの吾が口過

君不聞地獄沙汰金次第 君聞かずや 地獄の沙汰も金次第

于稼追付貧乏多 稼(かせ)ぐに追ひ付く貧乏多し

下敷きになっているのは杜甫の有名な詩「貧交行」。原詩は人間関係が疎遠になって、清らかな交わりが見られなくなったことを嘆いているものですが、寝坊先生は、人間の世の中ががさつになって、何でも金次第になっている風潮を風刺しています。

狂歌師・蜀山人・四方赤人

また南畝は二十一歳の明和六年(1769)には同じ内山賀邸門の幕臣で四谷に住む小島謙之・狂名を唐衣橘洲(からごろも きっしゅう)の狂歌会に出席し、翌明和七年(1770)には「明和十五番狂歌合」に参加して四方赤人(よももかひと)の狂名で狂歌を寄せるようになります。

初めは四谷・牛込辺りに住む下級幕臣や町人たちによって開かれた狂歌の集まりでしたが、安永期を経て天明期になると山手・下町を問わず江戸の各地で開かれるようになり、そうした集まりは連あるいは側と呼ばれ月次の狂歌会が盛んにおこなわれるようになります。

大流行の狂歌師・四方赤良

天明期には江戸狂歌は大流行となり、その流行の中心人物の一人が、狂名を四方赤良(よものあから)と改めて、山手連もしくは四方側と呼ばれた南畝でありました。そんな狂歌絶頂期に「万載狂歌集」天明三年刊(1783)、「徳和歌後万載集」天明五年刊(1785)などの狂歌選集を出版しました。

狂歌壇との決別

このように時代の寵児に祭り上げられた狂歌師四方赤良でありますが、老中田沼意次が失脚し世の中が寛政の改革、農業重視の政治で町人文化を取り締まる「倹約令」がはじまると、南畝は天明七年(1787)には狂歌壇と関係を断ち真面目な幕臣の人生を歩むようになります。

学問吟味に合格

そして狂歌壇との絶縁をしてから五年後の寛政四年(1792)九月、四十四歳の南畝は文武奨励・人材登用政策の一環として幕府が昌平坂学問所で実施した第一回学問吟味を受験しました。試験は「経義」「史学」「詩格」「作文」の四科目で二百八十人が応募しました。南畝の成績は良好でありましたが、この試験の監試(目付役)を務めた森山孝盛の反対で不合格となりました。寝坊先生・四方赤良の前歴が禍いしたのかも知れません。

しかし南畝は二年後に実施された第二回学問吟味にも応募し、二百三十七人の中でみごと首席で合格しました。合格の二年後、寛政八年(1794)には勘定奉行配下の支配勘定・百俵五人扶持という役職に出世しました。曾祖父以来の御徒からみれば大出世です。

幕臣としての出世

その後の南畝は幕府勘定所の役人として孝行奇特者を顕彰するために幕府が発起した「孝義録」の編集などを行います。享保元年(1801)には大阪の銅座へ一年ほど赴任して当時幕府の重要な輸出品であった銅の管理事務を担当しました。その後は長崎奉行所に一年ほど勤め、当時来航したレザノフ率いるロシア艦隊との対応もしました。

国分寺を訪れた南畝

長崎から江戸へ帰った文化五年(1808)六十歳になった南畝は玉川堤防巡視を行います。この時も含めて南畝は国分寺に三回訪れていて、その模様は「調布日記」に記されています。南畝は父親から太田家はむかし国分寺村の恋ヶ窪村あたり出身だと聞いていて、それを頼りに自分のルーツを探りに来たようです。

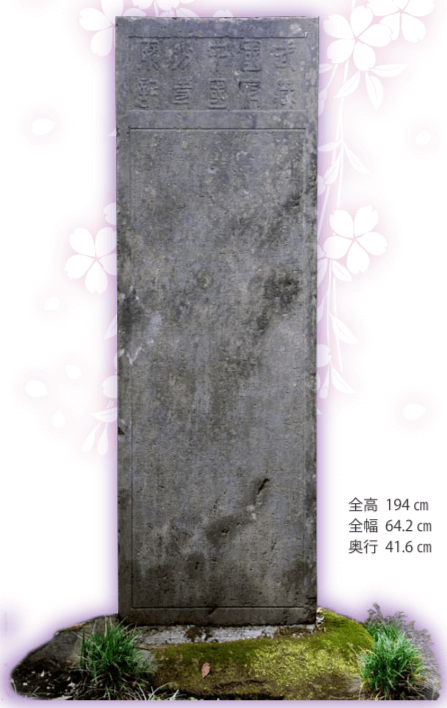

武蔵国分寺の薬師堂にある「武蔵国府中国分寺碑記」

宝暦六年(1756)三月の碑です。碑の文は服部仲英、書は河原保寿によるもので、河原保寿は制作中に一日おきに石屋に通ったという逸話が残っています。明和四年(1767)太田南畝が十九歳のときに国分寺を訪れてこの碑を見て服部仲英と面識があったことを思い出し、懐古の情に浸っています。また天保十四年(1843)三月二十一日老中水野忠邦が国分寺村国分寺を参拝した後に、村では記念に碑の拓本を取り古瓦とともに献上しています。

武蔵国分寺の薬師堂にある「武蔵国府中国分寺碑記」

また南畝は友人数人と武蔵国分寺薬師堂を訪れた時には、縁の下に潜り込んで記念に自分の名を柱に書いたとも言われています。みなさんはくれぐれも薬師堂の縁の下に潜り込まないでくださいね。

武蔵国分寺・薬師堂

そんなこんなで、今回は蔦屋重三郎と親交のあった太田南畝について書きました。書き足りない事が多々あるのでこのブログは更新されるかも知れませんよ。

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ