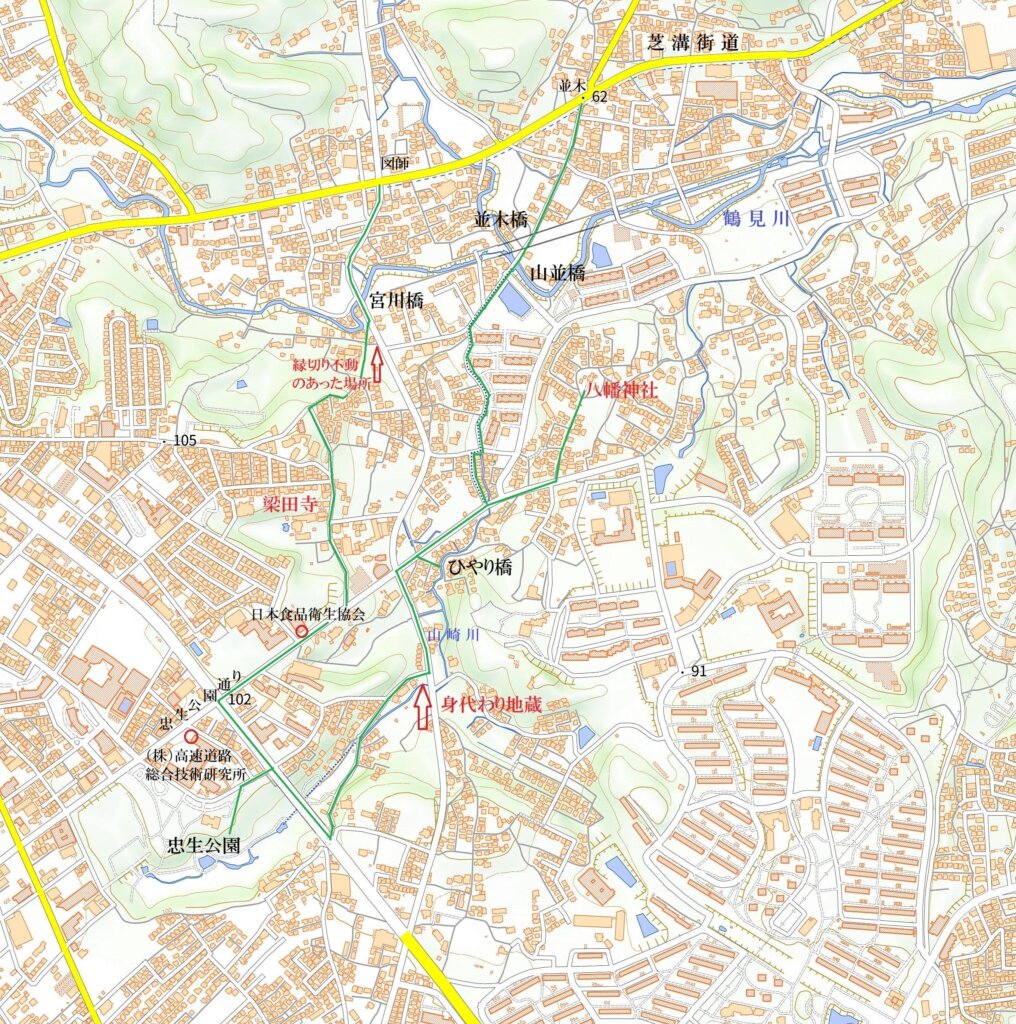

昭和43年(1968)にできた丘の上の「町田山崎団地」、ご存じの方もおられるでしょう。この高台の下の谷筋を流れる川が、鶴見川に流れ込む山崎川(延長1.5㎞)と呼ばれる川です。谷戸の奥にある「忠生公園」が水源となっています。最初に訪ねたいと思っていた古刹が途中にあるので、芝溝街道の交差点「図師」から歩き始めました。

鶴見川に架かる宮川橋を渡り、右手の住宅街に入る細い登り道を進む。70mほど歩き、右のさらに急な道を上るとようやく台地上に出る。前にある道の先が「梁田寺(りょうでんじ)」町田市史では、上杉憲定が応永16年(1409)に東岳寺として開基し、その後、地頭であった梁田正勝(やなだまさかつ)が菩提寺とするために願い出て、寛永6年(1629)に「東向山梁田寺」曹洞宗寺院に転じたとしています。

代々織田家に仕えていた梁田家でしたが、梁田正勝は徳川家康に拝謁し文禄4年(1595)徳川家の家臣となり、秀忠、家光にも仕えました。養子の梁田直次は秀忠の息女和子(後水尾天皇の中宮、東福門院)の女院附となって仕え、東福門院の死後は霊碑を梁田寺に安置しています。また、当寺院の裏手に梁田正勝をはじめとする梁田家墓地があって、宝篋印塔などの墓碑があり、先人たちを思う空間でした。

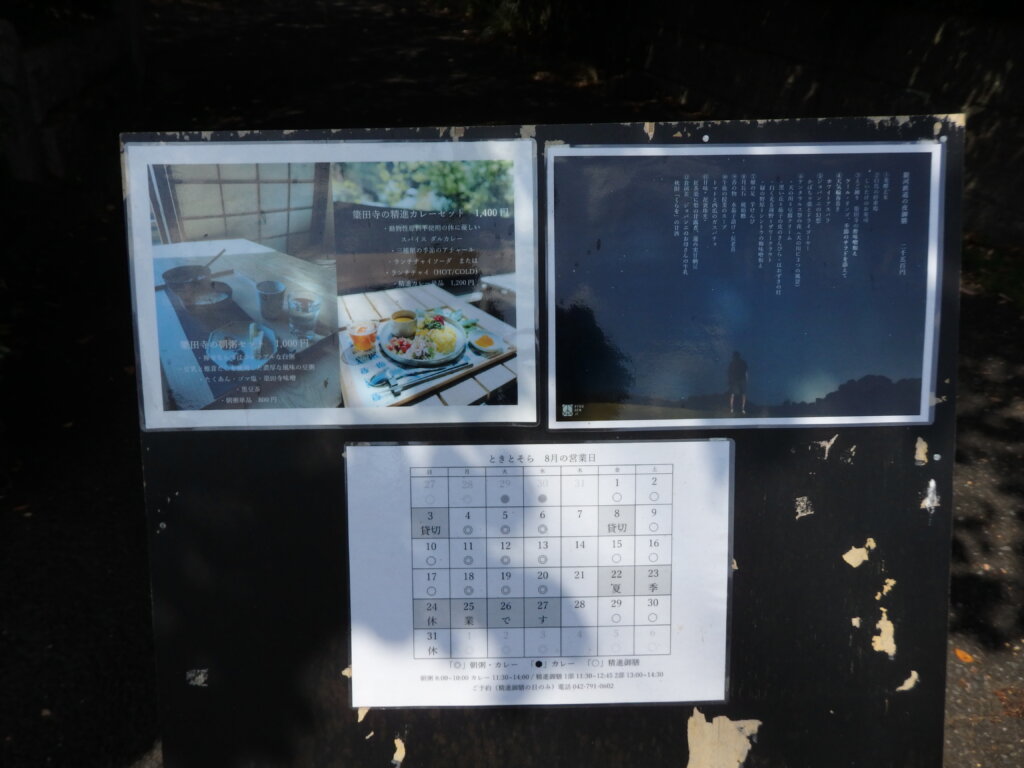

賀茂神社と関係のある梁田家の家紋は、立ち葵系の家紋ですが、当寺院の紋「丸に結双葉葵」は、結縁を中心にとらえて双葉の葵で結ぶ形に作り上げたと言われています。寺の方から説明用のプリントがあったはずと言って探していただき、お話を伺いました。また、宿坊と食事処もあって、気軽に立ち寄れる堅苦しさを感じさせない寺院でした。

ここを出て、忠生公園通りを300mほど上がれば、水源のある忠生公園に着く。ここから湧き出る水は、清く透きとおり、湧水量は1日1,000トン以上と言われています。谷戸の自然が残る景観を体感できます。藪ミョウガの花が満開でした。平成8年(1996) に完成した忠生公園大橋が上部に架かっていますが、公園の終点部にあって、色や構造に工夫が感じられます。

忠生公園大橋をわたり、左手の歩道橋を降りて流れに沿って道を下った先に地蔵尊の祠が見えてくる。この石仏は「身代わり地蔵」と言われています。天明3年(1783)の大飢饉のとき、ここ山崎村も例外でなく、これからは一家を支えるのは若者達であると言って、僅かに残る食料を若者達に与えて長老達は餓死していったそうです。長老達の霊を慰め供養する為に、身代わり地蔵を建立したと伝えられています。

しかし、天明以来ここにあった地蔵尊が、昭和58年(1983)に何者かによって持ち去られてしまいました。昭和60年(1985)多くの人々の寄付によって再建され、大切に守られています。建立の願いを思うとやり切れない気持ちになります。

もう一つ言い伝えががあって、先ほどの梁田寺に「縁切り不動」が門のわきに移されて安置されています。本来は宮川橋を渡り道が二股になる付近にあったそうです。山崎村に美男の作男と、隣の図師村に評判の一人娘がいて、二人は恋に落ちてしまったが、家柄と身分の違いから引き裂かれてしまった。会えなくなり悲観した男は不動尊の前で最後を遂げてしまった。縁切り不動と言われ、今でも縁談や婚礼の際には不動の前をうろつかないように言い伝えが残っています。一方、ギャンブル等に悩み、悪縁を断ち切ってくれるとして願掛けする人が絶えないらしい。

流れをさらに下流へ、地蔵尊の前の道を横切り、流れは住宅地の裏を通っているので見ることができない。途中、ひやり橋からは上・下流を見ることができました。忠生公園通り付近で暗渠となる。この通りを団地方向に行くと、延宝2年(1674)に村の鎮守とされた八幡神社(市内には6社ある)があるので訪ねてみました。

写真は、暗渠になる付近の忠生公園通りから、公園方面の登りを見たもので、右手の大きな建物は、日本食品衛生研究所です。また、この通りにはNEXCO高速道路総合研究所があり、全国レベルの研究所が並んでいます。

ここから先は暗渠となり、山並橋から鶴見川の旧河川敷に入って平成24,25年(2012)に改修された鶴見川に流れ込んでいます。

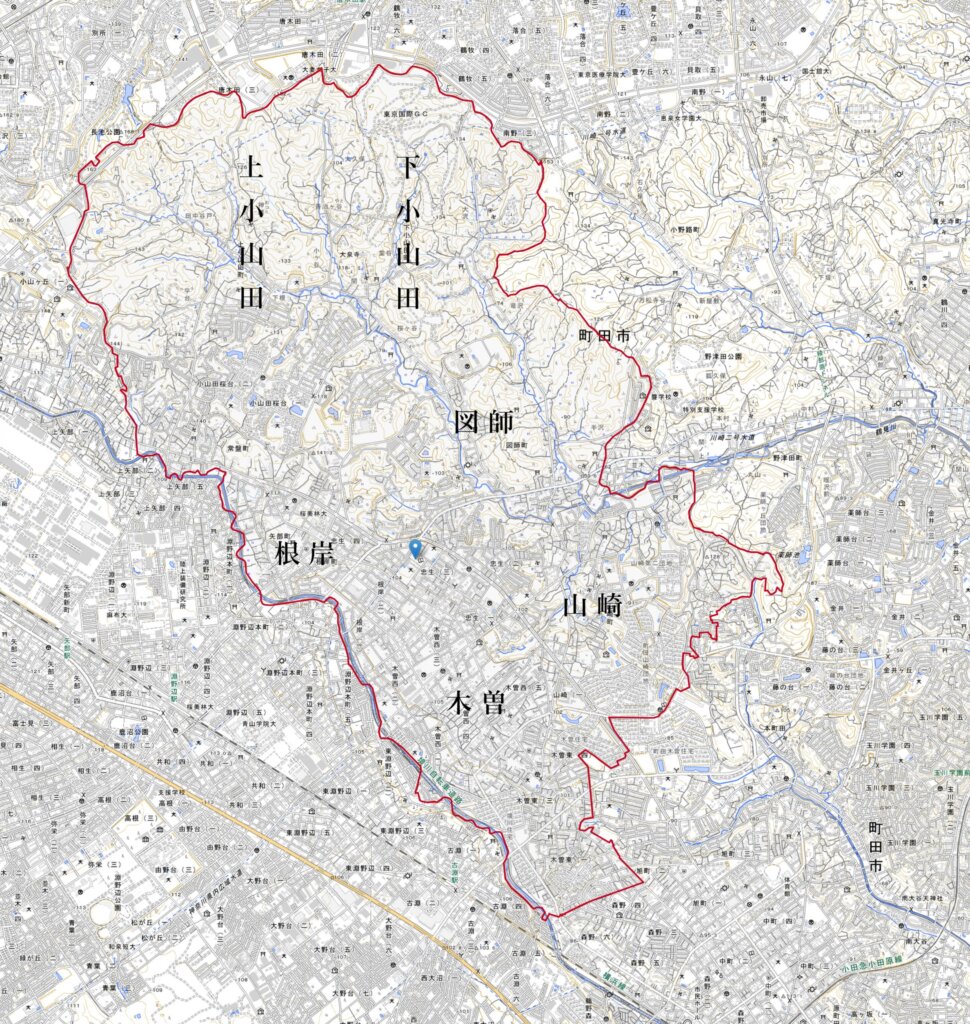

この一帯は忠生村があったところで、明治22年(1889)に山崎村・図師村・上小山田村・下小山田村・木曽村・根岸村の6村が合併して忠生村となり、昭和33年(1985)1月まで存在しました。町田市の地名に村名がつけられています。

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ