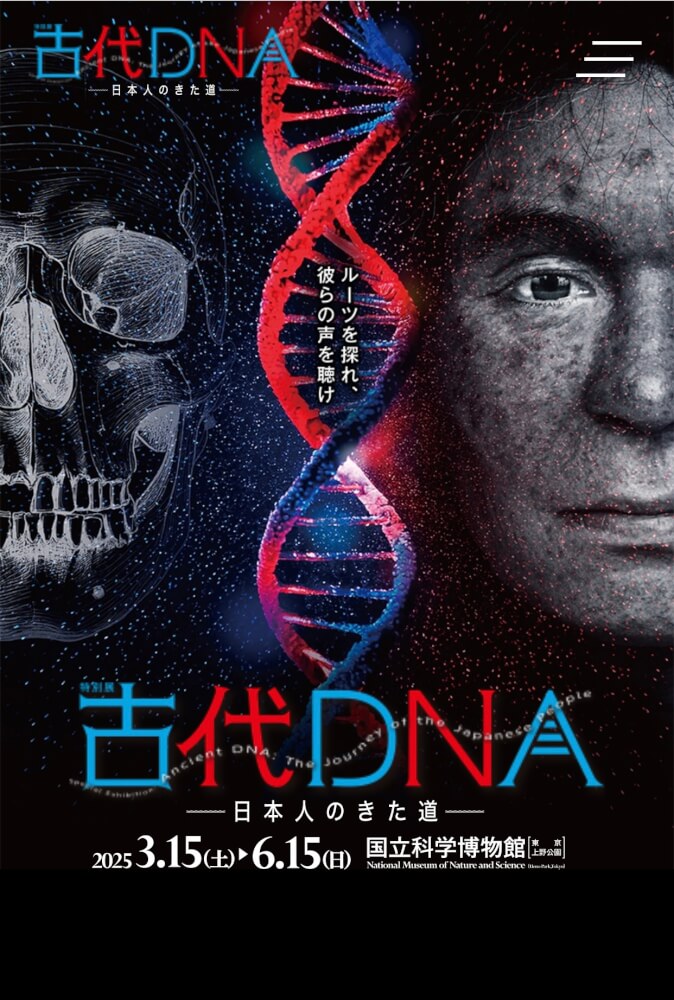

古代DNA-日本人のきた道-

今回はこの春から始まった東京・上野の国立科学博物館で行われている「古代DNA-日本人のきた道-」Ancient DNA :The Journey of the Japanese People 特別展を見てきたので報告しますね。

古代DNA展 -日本人のきた道-

古代DNA研究

遺跡から発掘された古代の人々の骨に残るごくわずかなDNAを解読し、人類の足跡をだどる古代DNA研究。近年では技術の発展とともに飛躍的に進化を遂げ、ホモ・サピエンスの歩んできた道のりが従来想像されていたよりもはるかに複雑であったことがわかってきました。

年代測定法の進歩

この土器はこちらより古いとか新しいとか相対的な関係はわかっていましたが、でもどれくらい古いかはわからない。そういう状況に炭素14年代法が登場して、年代のポイントがわかるようになりました。1980年代後半から出てきたAMS(加速器質量分析法)という新しい手法はより少ない試料で高精度の測定ができて弥生時代の年代を書き換えました。古墳時代は同位体分析の進歩が大きく影響を与えました。青銅製品に含まれる鉛を分析することで鏡の産地がわかるようになりました。

この20年の分析技術の飛躍的進歩

人類医学者にとってこの20年で分析技法の中心は、骨の形の研究からDNA分析へと移行してきました。

スバンテ・ペーボさんは2010年にネアンデルタール人と私たちホモ・サピエンスが交雑したことを発表して2022年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。彼の受賞はDNA分析によるところが大きいかったと言えます。

開始が3000年も古くなった縄文時代

縄文時代の開始を昔は1万3000年前としていましたが、土器付着炭化物の年代を測定したところ3000年以上古くなって1万6000年前になりました。縄文時代の始まりは地球温暖化と連動すると考えられていたのに、それより古い段階、まだ寒い時期に土器が作られていた事がわかりました。縄文時代の各時期の長さもはっきりわかるようになり、例えば草創期は1万6000年前から1万5000年前くらいまで、中期と後期の境目が4400年前と細かく推定できるようになりました。

大きく変化した弥生時代の年代観

歴史博物館が炭素14を使って弥生時代を測定したのは2001年からです。それまで紀元前5世紀から前4世紀にはじまるとされていた弥生時代早期は、結果的に前10世紀後半から前9世紀中頃となり500年ほど古くなりました。

農業の始まりと鉄器の出現が同時ではなかった事も大きく変わったところです。弥生開始時期が見直されたことで農業の始まりだけが500年ほど古くなって鉄器の出現時期は変わらなかったので、弥生時代の後半にならないと鉄は出てこないという話しになってしまいました。いまでは弥生時代を2つに分けないといけないのではという議論も始まっています。

仮設が裏付けられた古墳時代

古墳時代に関しては炭素14測定以前から、三角縁神獣鏡の研究や土器との関係から古墳時代の開始年代は3世紀中頃まで上がるのではないかと言われていました。その後歴史博物館のプロジェクトチームが庄内式土器や布留式土器の炭素14測定を行い、それに近い数値が出たことで仮説を補強する材料がでてきたと言えます。

卑弥呼のお墓かも知れないと言われている箸墓古墳は、1980年代までは4世紀初めぐらいと言われていましたが、その後、鏡の分析や年輪年代法の分析から3世紀後半、あるいは3世紀中頃まで上がるのではとの仮説もありました。その仮説を炭素14測定法の結果(240年から260年)は裏付けました。

DNA分析測定法の進歩

炭素14測定法で劇的に分析の精度があがりましたが、DNA分析の進歩も2段階にあがりました。

1990年ごろ始まったミトコンドリアによる分析です。母系の遺伝子ですがはっきりとした数値がでるので有益でした。それが2006年に次世代シークエンサが登場し、核DNAという人間の遺伝子全部が読めるようになりました。日本で最初に次世代シークエンサを使った研究は2014年くらいから始まり2019年に初めて縄文人の完全ゲノムが読めました。それから先はヤポネシアゲノム研究グループが縄文・弥生・古墳時代のDNAデータを蓄積していきました。

DNAでわかってきた親族関係

埋葬された人骨の人間関係を以前は、頭蓋小変異や歯冠計測法で親戚か血縁者かを論じていましたが、DNA分析を行うようになって詳しいデータが分かるようになりました。古墳時代には同じお墓に複数の人が入っていて、それが家族ですよね。DNA分析でその親族関係もわかってきました。日本では父系的な社会ができてくるのが古墳時代だと考えられているので、その」転換期の古墳の家族形態は重要なのです。

岡山県津山市の久米三成4号墳ででた人骨は、一体は不明で他は父親と娘2人の骨でした。さらにその2人の娘は母親が違う異母姉妹でした。戸籍の研究では奈良時代は再婚が多く、異母兄弟も結構多かったのではないかと言われるようになりました。

社会構造や家族の在り方まで

今までDNA分析というと日本人はどこから来たのかという議論に適用していたのですが、ついに核DNAの全解析ができるレベルまで来たことで、社会構造や家族の在り方といった具体的なことが考えられるようになりました。

北の大地、南の島々

縄文時代については北海道のいわゆる道東・道北エリアと道南のエリアでは少し違っていて渡島半島の辺りは基本的には北東北と同じような土器文化圏なのえですが、縄文後期になると特に生業や墓制において本州側とは異なる面が出てきます。その意味では北海道が本州とは別に区画されることに問題はありません。

沖縄本島は南九州の土器が入ってくる時期とそうでない時期があります。種子島、屋久島あたりまでは南九州の縄文土器が入ってくるので南九州の縄文文化圏に入ると考えられますが、」奄美、沖縄本島は独自の土器が独自に変遷すので別の文化圏だと思います。

旧石器時代の白保竿根田原洞穴遺跡(沖縄県石垣市)はDNA的には明らかに南から来ていますが、縄文時代以降は本州や南九州との関係がでてきます。

一方で今後研究を進めていかないといけないのは、朝鮮半島との関係の解析です。縄文時代にはおそらくもう関係はあるので、そこがわかると、渡来とはそもそも何だったのかも分るかも知れません。弥生時代の一番初期の人骨がないので、その時期の研究ができないところがネックです。

白保竿根田原洞穴遺跡4号人骨

かわいそうな弥生犬

縄文犬は狩りのパートナーで死んだら丁寧に葬っています。ところが弥生犬は狩りでこき使った後、食べられちゃうんですよ。そんな弥生犬にみなさん同情してあげてください。

ネコちゃん

今のところネコ科の骨が出てくるのは弥生時代の中期(紀元前2世紀後半)で、だいたい同じ頃に朝鮮半島でも中国前漢王朝でもネコがでてくるので、そのあたりかなと思われます。

ただ今の日本で飼っているネコをDNA分析すると起源が中世ぐらいまでしか戻らないという話しになっています。。ネコは古代のゲノムがあまりとれていないので、あくまでも現代のネコを調べている段階です。

騎馬

古墳時代には馬が入ってきます。およそ5世紀に馬はきたということになっています。

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ