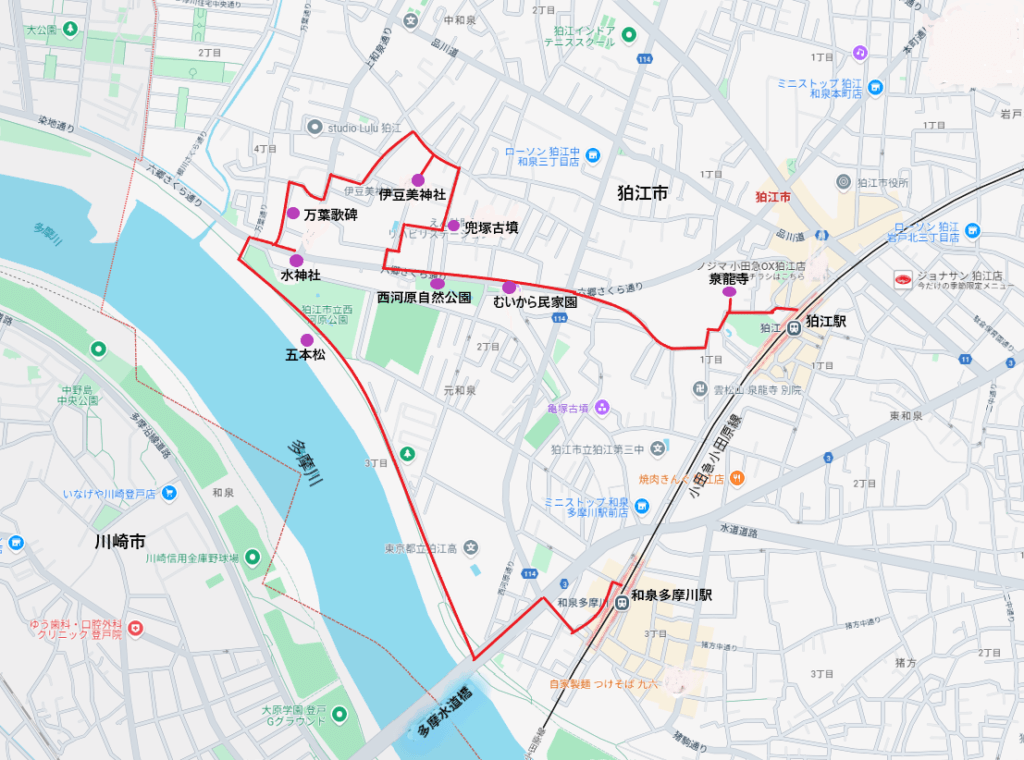

今年も早いもので年の瀬を迎えた。夏に悩まされた猛暑と豪雨が噓であったかのようにおだやかな日々が続く。そのおだやかな日々の一日、散策に心惹かれて狛江市が紹介しているウォーキングコースの一つ、「街の昔と今を歩く」を歩いてみた。このコースは、狛江市の南部に位置しており、多摩川を介して川崎市多摩区に隣接している。

小田急小田原線の狛江駅で下車し、最初の訪問地、泉龍寺へ向かう。

雲松山 泉龍寺は、狛江市で最も規模の大きい曹洞宗の寺院で、伝承によると、奈良東大寺の開山として名高く、伊勢原市の雨降山大山寺をも開山した良弁(ろうべん)僧正が天平神護元年(765)にやってきて、法相宗兼華厳宗の寺を創建したのが起こりとされている。

寺院は森に囲まれ、広々とした狛江市弁財天池緑地保全地区の一角にあって、厳かな佇まいを見せていた。

泉龍寺を後にして、六郷さくら通りを歩いて2番目の訪問地、むいから民家園へ向かう。

むいから民家園は狛江市立古民家園の愛称で、むいからとは古民家の屋根に使う麦藁の転訛とのこと。

むいから民家園には、狛江市内に残された江戸時代の数少ない建造物が復元・展示されている。平成14年(2002)、最初に復元されたのが旧新井家住宅主屋で、新井家は泉龍寺の表門の突き当りにあったことから、屋号を「大門前(だいもんさき)」と名乗っていた。江戸時代後期には、村の医師を勤めながら農業を営んでいたという。

主屋は、木造、寄棟造り、茅葺の建物で狛江市指定文化財に認定されている。訪れた日、近所の保育園の園児たちであろうか、広い園内を元気いっぱいに走り回っていた。

園児たちの元気な声を背に浴びながら、3番目の訪問地、西河原自然公園へ向かう。

西河原自然公園は、むいから民家園の西隣りに位置する市立公園で、面積はさほど広くないが、あずま屋と池の佇まいが調和しており、日本庭園風の雰囲気をかもし出していた。

園内の掲示板には絵手紙が展示されていて、人々の目を楽しませていた。狛江市は絵手紙発祥の地であった。

西河原自然公園を後にして、4番目の訪問地、兜塚古墳へ向かう。

兜塚古墳は6世紀前半築造の円墳で、地方豪族が眠るとされる墳丘には樹木が生い茂っていた。墳丘は直径38m、高さが6mほどで、円筒埴輪が出土している。

狛江市には、現在、狛江古墳群として13基の古墳が確認されているが、かつて70基あったと推定されている。その多くが宅地造成で失われていったという。

狛江市には、兜塚古墳の他に帆立貝型古墳の亀塚古墳が知られているが、墳丘の一部が失われており、ほぼ原形を留めているのは兜塚古墳のみとされている。

古代の歴史を秘めた兜塚古墳を後にして、5番目の訪問地、伊豆美神社へ向かう。

伊豆美(いずみ)神社は、先に訪問した泉龍寺と同様に、木立に囲まれた広い境内の一角に建っていた。

神社の創建は寛平元年(889)と古く、「武蔵総社六所宮」と呼ばれた大國魂神社から分霊を勧請したと伝わる。そのため、当初、「六所宮」と称していたが、明治元年(1868)、伊豆美神社に改称している。

社殿は、元々、現在の位置よりも南の多摩川に近い場所に建っていたが、天文19年(1550)の多摩川の洪水により現在地へ移転したという。

訪れた日、社殿を囲む色着いた木々の葉が陽光に映え、境内を赤く染めているのが印象的だった。

伊豆美神社を後にして、6番目の訪問地、万葉歌碑(玉川碑)へ向かう。

万葉歌碑は、狛江市中和泉の小さな公園の一角に建っていた。この歌碑は再建されたもので、最初の歌碑は文化2年(1805)、土浦藩士平井有三によって建立された。碑文は白河藩主松平定信が万葉集の一首を揮毫したとされる。

歌碑は、文政12年(1829)、多摩川の洪水により消失し、行方知れずとなり、形、大きさも不明となった。その後、松平定信を敬愛していた三重県人の羽場順承が歌碑の拓本(復刻)を入手し、再建を計画、定信を私淑する渋沢栄一に協力を依頼して財界から寄付を募った。

再建された歌碑の高さは2.7m、正面に松平定信の旧碑の拓本が模刻されている。

多摩川に曝す手作りさらさらに何そこの児のここだ愛しき(万葉集巻14)

万葉歌碑を後にして、7番目の訪問地、水神社へ向かう。

水神社(すいじんしゃ)は多摩川の洪水を鎮めるため、慶長2年(1597)に創建された。かつて、この地には先に訪問した伊豆美神社が建っていた。伊豆美神社は多摩川の洪水により現在の地に移転している。

水神社は六郷用水とも関りがあり、祠は用水取水口の脇に建っている。

六郷用水は小泉次大夫によって開削されたもので、その偉業を讃えて、用水守護、土木建築の神として祠に合祀されている。

水神社を後にして、最後の訪問地、五本松へ向かう。

五本松は多摩川の岸辺に立っていた。五本松、多摩川のおだやかな流れ、広い河川敷、遠方に見える山並み、さえぎる物の無い空間が清々しい気分を味わせてくれた。

五本松は黒松で、五本松の名があるが、若木を入れると十本ほどあるという。

五本松が立っているこの一帯は、多摩川50景、新東京百景に選定されていて、映画・テレビの撮影に利用されているとか。訪れた日も、ロケでよく使われるという多摩水道橋(すいどうばし)が五本松の樹間から見えていた。

多摩水道橋のたもとを通って和泉多摩川駅へと帰路に着く。

今回のコース、狛江市の「街の昔と今を歩く」は多摩川に近いことにもよるのであろう、訪問した先の歴史的建造物等の幾つかが多摩川の洪水と深い関わりをもっていた。先人たちの水害をのり越えた街作りが今にあることを強く印象づけられた。

参考資料

*狛江市のウォーキングコース「街の昔と今を歩く」 狛江市

*事項に関連したホームページ

*Googleマップ

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ