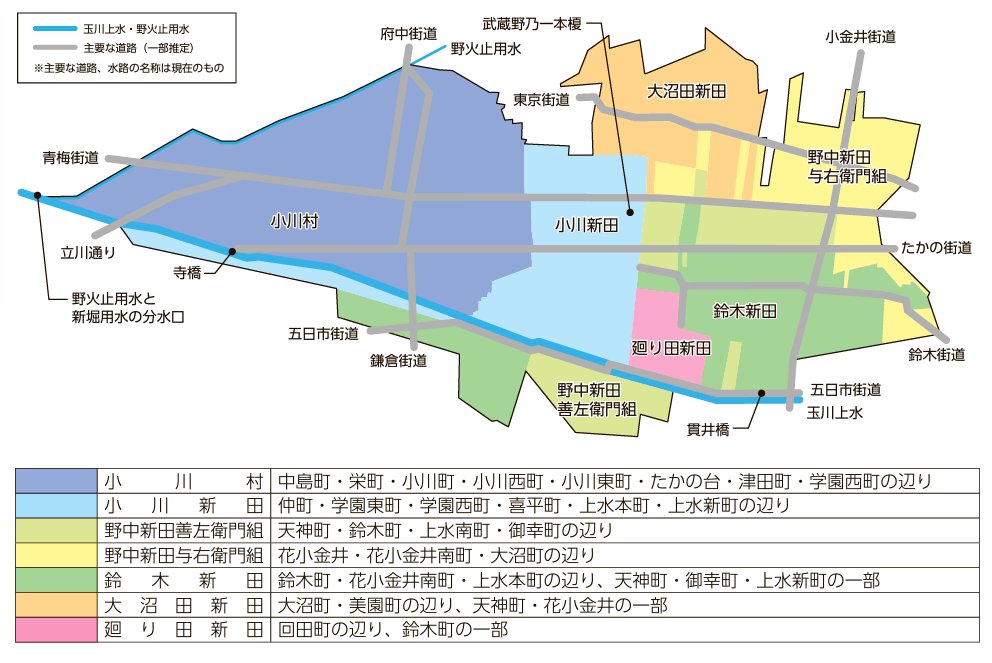

江戸時代に開発された新田村の7村のみで構成される特徴ある小平市。この市内の7つの駅の一つ小平駅を訪れた。この駅を起点とする2本の都道停車場線はいずれも、野中新田、小川新田と新田の名称がつく、都道の周辺を散策してみた。(227号小平停車場野中新田線〈2,408m〉、230号小平停車場小川新田線〈768m〉)

北口を降りてすぐ、左手のケヤキ並木の始まるところに小平霊園の石柱が見える。ここに寄ろうと思ったのは、雨の季節になると「雨降りお月さん」が浮かび、年を重ねて思う「恍惚の人」、二人の作家の墓に行ってみようと思ったから。印象は質素な感じだった。

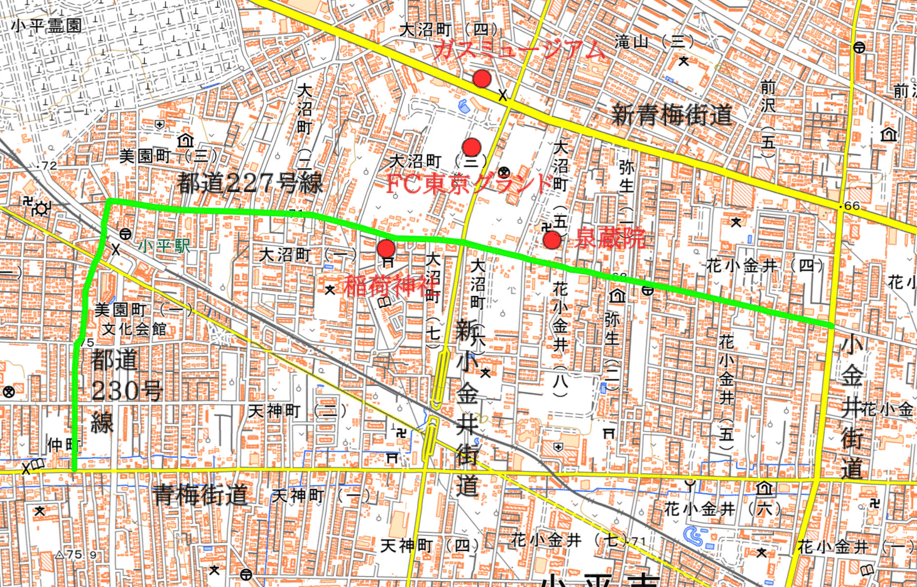

北口に戻り、ホーム直ぐの踏切が都道230号線で、南に青梅街道の交差点まで延びる。踏切から少し南に、団子やご飯ものを売る店が混みあっている。この道は、住宅地内をぬけるいわゆる生活道路だった。

駅の北で交差する東西の道路が都道227号線、交差点から東へ500ⅿほどは商店が見られる、街灯の旗がサッカーFC東京を応援している。

この辺りは、昔し大沼田新田(おおぬまたしんでん)といって入間郡大岱村(おおんたむら現在の東村山市内)の名主、當麻弥左衛門(たいまやざえもん)らが開発を主導して享保9年(1724)に出来た村で、当時の大岱新田南通りに沿って地割され開発された。現在の都道227号線がこの通りで東京街道(江戸街道とも言う)と呼ばれる。江戸時代には、この通りを利用して江戸市中へ、野菜などの作物を売りに通う道だった。

しばらく行くと、右手に大沼田新田村の鎮守稲荷神社がある。元文元年(1736)今の青梅市今寺から當麻弥左衛門が稲荷社を勧請した神社で、当初は泉蔵院(せんぞういん)の予定地(現在の泉蔵院の所在地)だった土地に建てられ、明治元年(1868)現在の地に移された。

250ⅿほど行った新小金井街道との交差点を左折して、FC東京の小平グランドに向かう、東京ガス武蔵野苑の一部を利用したFC東京所有のグランドだが、高いフェンスと隙間のない生垣で道路側からは全く見えない、もしかして「長友佑都」は無理だった。

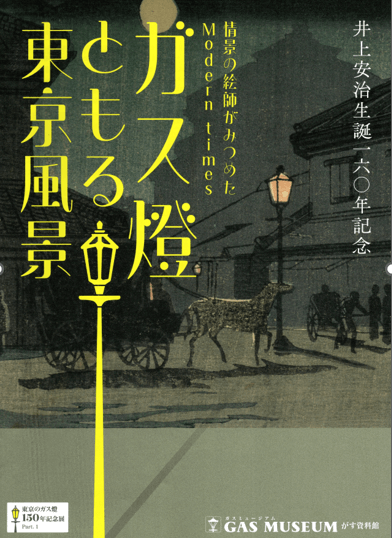

新青梅街道の交差点ちかくに、明治時代の赤レンガ建物を移設復元した展示館、ガスミュージアムが見える。ガス燈やガス事業史・ガス器具や都市ガスの供給の歴史などを展示している。ロンドンや鹿鳴館のガス燈が思いのほか大きかった。

訪れた時に、明治10年代の東京の風景を取り上げた作品で知られる、井上安治展が開かれていて、ガス燈が灯った風景を選んで展示していた。何かゆったりした気分になった。

新小金井街道と東京街道との交差点手前には直売所があって、常連が通っているのだろうか品数の多い朝採りの野菜を選んでいた。東京街道に面して入口脇が直売所になっているところが多くあった。

この交差点を左折すると、大沼田新田村の檀那寺で、天台宗當麻山泉蔵院がある。今寺村(現在の青梅市今寺)の報恩寺の塔頭であった泉蔵院を譲り受け、延享元年(1744)ここに移している。入村百姓の出身地に青梅の今寺と沢井から来ているが、今寺とはどんな関係があったのだろうか、気になるところだ。

南北に長い区割りが、現在の東京街道と直角に交わる小路によって、遠くまで見える景色をつくっている。帰りに団子やさんと直売所に寄ってみよう。

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ