明治・大正期における東京市の水対策

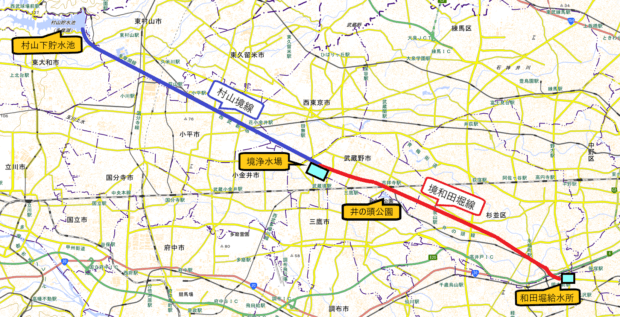

明治から大正期にかけての急速な人口増加により、当時の東京市は生活用水確保のために新たな水源を確保する必要がありました。そこで、東京市は、狭山丘陵に上貯水池と下貯水池から成る村山貯水池(多摩湖)を設けて多摩川の水を貯め、その水を東京市へ給水することにしました。村山貯水池に貯めた原水は境浄水場へ送られて浄化され、和田堀給水所に貯留、そして東京市の各家庭に給水されました。給水の開始は大正13年(1924)のことでした。

水道道路の誕生

村山貯水池から和田堀給水所へ至る導水管の埋設ルートのうち、村山下貯水池から境浄水場へ至るルートは村山境線、境浄水場から和田堀給水所へのルートは境和田堀線と呼ばれました。 村山境線が埋設された地表面は、その後整備が進み、今日、「多摩湖自転車歩行者道」として多くの人々に親しまれています。境和田堀線も、埋設部地表面は当初から道路として利用され、周辺住民は「水道道路」と呼んで親しんでいました。

境和田堀線を埋設した地表面に作られた道路を「水道道路」と呼びました

境和田堀線の導水管埋設工事 出典:東京近代水道の100年写真集

水道道路から井の頭街道へ

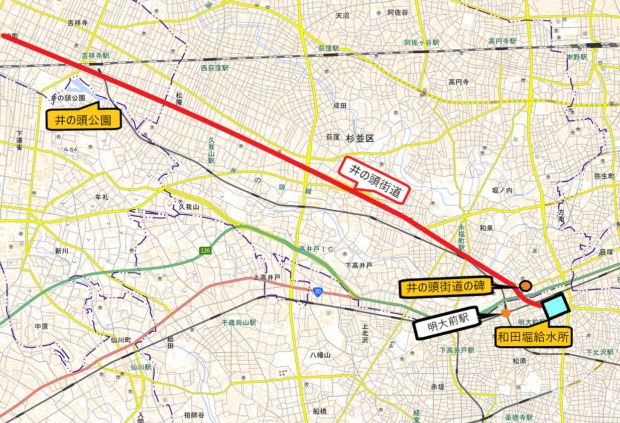

しかし、昭和13年(1938)頃、近衛文麿元首相が荻窪に移り住み、自宅から議会へ車で通えるように、水道道路のうち、井の頭公園と和田堀給水所付近を結ぶ区間を舗装し「井の頭街道」と命名しました。井の頭公園を念頭に置いた命名で、井の頭公園より先の境浄水場は念頭になかったようです。「水道道路」の名はこの頃から影が薄くなって行きます。

近衛元首相が井の頭公園と和田堀給水所の区間の水道道路を「井の頭街道」と命名しました

井の頭街道の碑 文麿の落款がある。当時の府会議員の寄付により杉並区が建てたとのことです

井の頭街道から井ノ頭通りへ

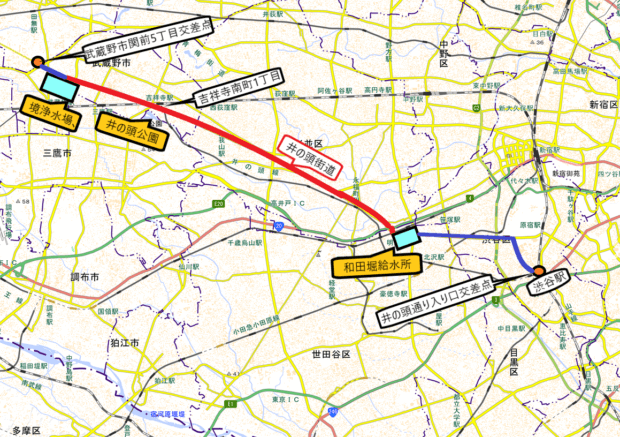

月日が流れ、昭和38年(1963)、東京都は東京の道路を分かりやすく、かつ親しみやすくするという目的で、1回目の通称道路名の設定を行いました。翌、昭和39年に第1回東京オリンピック開催が控えていたこともあったようです。その会議で、井の頭街道へ和田堀給水所から渋谷駅前の井ノ頭通り入り口に至る区間の道路を新たに追加しました。これによって「井ノ頭通り」という名の道路が誕生しました。起点が渋谷駅前の井の頭通り入り口で、終点がやはり井の頭公園を念頭に置いた吉祥寺南町1丁目でした。「水道道路」の名はさらに遠のいたようにみえます。

井の頭街道に和田堀給水所と井ノ頭通り入り口を結ぶ区間が加わり「井ノ頭通り」が誕生

井ノ頭通り入り口のスクランブル交差点

井ノ頭通りの終点となる武蔵野市関前5丁目交差点 五日市街道に達して終わる

多摩めぐりブログ

多摩めぐりブログ